最新录用栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章,这些文章目前处在编校过程,尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。

显示方式:

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2024-0007

PDF(0)

PDF(0)

摘要:

波动传播特性是研究材料动力学行为的基础,宏观尺度连续介质波动理论研究已十分完善。随着微纳尺度材料和结构的深入应用,晶格尺度介质波动特性的研究越来越得到关注。本文在晶格间的Tersoff势作用下分别研究单一晶格体系和多晶体系中的波动传播特性。首先,在微振动条件下,基于晶格间线性作用、Tersoff势作用和含缺陷的Tersoff势作用三种情况,研究了单一晶格体系中格波的传播,得到了格波波速和角频率关系。其次,分别以碳晶格和硅晶格为例,应用有限差分方法,研究了三种势作用下单一晶格体系中的波动传播过程,讨论了入射速度对位移峰值和受力峰值的影响,揭示出单一晶格体系中波动传播与连续介质中波动传播的差异。最后,分别以金刚石和碳化硅为例,采用分子动力学模拟,研究了多晶体系中的波动传播特性。结果表明:多晶体系中波动传播特性与单一晶格体系存在差异,缺陷的存在对波动传播规律影响显著。本研究对于微纳尺度材料动力学性能的研究具有较好的参考意义。

波动传播特性是研究材料动力学行为的基础,宏观尺度连续介质波动理论研究已十分完善。随着微纳尺度材料和结构的深入应用,晶格尺度介质波动特性的研究越来越得到关注。本文在晶格间的Tersoff势作用下分别研究单一晶格体系和多晶体系中的波动传播特性。首先,在微振动条件下,基于晶格间线性作用、Tersoff势作用和含缺陷的Tersoff势作用三种情况,研究了单一晶格体系中格波的传播,得到了格波波速和角频率关系。其次,分别以碳晶格和硅晶格为例,应用有限差分方法,研究了三种势作用下单一晶格体系中的波动传播过程,讨论了入射速度对位移峰值和受力峰值的影响,揭示出单一晶格体系中波动传播与连续介质中波动传播的差异。最后,分别以金刚石和碳化硅为例,采用分子动力学模拟,研究了多晶体系中的波动传播特性。结果表明:多晶体系中波动传播特性与单一晶格体系存在差异,缺陷的存在对波动传播规律影响显著。本研究对于微纳尺度材料动力学性能的研究具有较好的参考意义。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0343

PDF(9)

PDF(9)

摘要:

人工智能方法是预测爆炸荷载的新手段,但现有方法主要用于预测爆炸冲击波的超压峰值或冲量,而预测反射超压时程的研究不多。针对这一问题,以平面冲击波绕射桥梁主梁为对象,提出了一种基于主成分分析(PCA)和误差反向传播神经网络(BPNN)的桥梁表面反射超压时程的预测模型。该预测模型利用PCA降维处理时程数据,基于多任务学习的BPNN算法,提出了考虑超压峰值和最大冲量影响的损失函数,使模型能有效预测不同入射强度下的桥梁冲击波荷载时程。通过比较多任务学习模型、多输入单输出模型和多输入多输出模型等三种BPNN模型,发现多任务学习模型的预测精度最高,而多输入多输出模型的预测能力较差;采用多任务学习模型预测得到的桥梁表面各测点位置的反射超压时程、超压峰值精度较高,R2分别为0.790和0.985,作用在箱梁上的合力时程和扭矩时程预测值也与真实值较为吻合。同时,该模型在对内插值预测的表现优于外推值预测,但其在预测外推值方面同样展现出了一定的能力。

人工智能方法是预测爆炸荷载的新手段,但现有方法主要用于预测爆炸冲击波的超压峰值或冲量,而预测反射超压时程的研究不多。针对这一问题,以平面冲击波绕射桥梁主梁为对象,提出了一种基于主成分分析(PCA)和误差反向传播神经网络(BPNN)的桥梁表面反射超压时程的预测模型。该预测模型利用PCA降维处理时程数据,基于多任务学习的BPNN算法,提出了考虑超压峰值和最大冲量影响的损失函数,使模型能有效预测不同入射强度下的桥梁冲击波荷载时程。通过比较多任务学习模型、多输入单输出模型和多输入多输出模型等三种BPNN模型,发现多任务学习模型的预测精度最高,而多输入多输出模型的预测能力较差;采用多任务学习模型预测得到的桥梁表面各测点位置的反射超压时程、超压峰值精度较高,R2分别为0.790和0.985,作用在箱梁上的合力时程和扭矩时程预测值也与真实值较为吻合。同时,该模型在对内插值预测的表现优于外推值预测,但其在预测外推值方面同样展现出了一定的能力。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0454

PDF(3)

PDF(3)

摘要:

浅埋地下结构对地震波的散射在工程领域具有重要的理论价值,但已有的研究大多集中于平面波或衬砌与围岩完全粘结的情况,很少考虑波源距离及衬砌与围岩非完全粘结的作用。为加深理解波源距离和非完全粘结对地震波散射的影响规律,结合位移不连续模型、波函数展开法、Graf公式和镜像方法推导了反平面线源荷载下浅埋圆形非完全粘结隧道动力响应的级数解,并通过衬砌内外边界条件残余量与级数解截断项数的关系校验了所得解的精度。通过对该级数解进行参数分析系统地探讨了衬砌与围岩的接触刚度、衬砌模量、衬砌厚度、隧道埋深和波源距离等因素对衬砌内表面位移和周向剪应力的影响。结果表明:衬砌与围岩的接触刚度对隧道的动力响应具有显著的影响,尤其在某些较小接触刚度情况下隧道动力响应幅值可能非常大;增大衬砌模量会减小位移但同时导致周向剪应力增加;增大衬砌厚度能同时减小位移和周向剪应力;增大隧道埋深会使最大位移和周向剪应力向隧道拱顶附近移动;增大线源与隧道的水平距离会使隧道背波侧相对幅值增大。

浅埋地下结构对地震波的散射在工程领域具有重要的理论价值,但已有的研究大多集中于平面波或衬砌与围岩完全粘结的情况,很少考虑波源距离及衬砌与围岩非完全粘结的作用。为加深理解波源距离和非完全粘结对地震波散射的影响规律,结合位移不连续模型、波函数展开法、Graf公式和镜像方法推导了反平面线源荷载下浅埋圆形非完全粘结隧道动力响应的级数解,并通过衬砌内外边界条件残余量与级数解截断项数的关系校验了所得解的精度。通过对该级数解进行参数分析系统地探讨了衬砌与围岩的接触刚度、衬砌模量、衬砌厚度、隧道埋深和波源距离等因素对衬砌内表面位移和周向剪应力的影响。结果表明:衬砌与围岩的接触刚度对隧道的动力响应具有显著的影响,尤其在某些较小接触刚度情况下隧道动力响应幅值可能非常大;增大衬砌模量会减小位移但同时导致周向剪应力增加;增大衬砌厚度能同时减小位移和周向剪应力;增大隧道埋深会使最大位移和周向剪应力向隧道拱顶附近移动;增大线源与隧道的水平距离会使隧道背波侧相对幅值增大。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0472

PDF(14)

PDF(14)

摘要:

开展连续纤维增强高孔隙复合材料的侵彻防护性能研究具有重要的科学意义和应用价值。首先用二级轻气炮发射Q235钢质弹丸,对连续纤维增强高孔隙复合材料开展弹道侵彻实验,计算了弹道极限,归纳和分析了其损伤形态和模式,并且将这种复合材料的侵彻防护性能和其他材料进行比较。然后对弹道侵彻连续纤维增强高孔隙复合材料进行了数值仿真,通过比较剩余速度和损伤形态与范围,结果表明仿真结果与实验吻合较好,进而通过观察有限元仿真的弹孔形态、应力分布和损伤分布等方式对侵彻过程的损伤机理进行了分析。研究结果为这类复合材料在侵彻防护领域的应用提供了参考依据。

开展连续纤维增强高孔隙复合材料的侵彻防护性能研究具有重要的科学意义和应用价值。首先用二级轻气炮发射Q235钢质弹丸,对连续纤维增强高孔隙复合材料开展弹道侵彻实验,计算了弹道极限,归纳和分析了其损伤形态和模式,并且将这种复合材料的侵彻防护性能和其他材料进行比较。然后对弹道侵彻连续纤维增强高孔隙复合材料进行了数值仿真,通过比较剩余速度和损伤形态与范围,结果表明仿真结果与实验吻合较好,进而通过观察有限元仿真的弹孔形态、应力分布和损伤分布等方式对侵彻过程的损伤机理进行了分析。研究结果为这类复合材料在侵彻防护领域的应用提供了参考依据。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0037

PDF(8)

PDF(8)

摘要:

摘 要:本文实验研究开放空间稳态射流氢气点火爆炸初期火焰行为和超压变化规律。实验采用恒定压力为0.3-0.7MPa的氢气通过不同直径的喷嘴释放,喷嘴直径分别为2mm、3mm和4mm。利用高速相机和示波器分别记录了火焰形态和超压。结果表明,在点火爆炸初期,火焰在点火电极处以球形向外扩散。火焰前锋达到最大位移后开始熄灭,最后射流火焰形成。达到最大位移的整个过程仅需4-6ms。火焰前锋位移受喷嘴直径影响最大,并随喷嘴直径的增加而单调增加。受火焰边缘低氢气浓度的影响,火焰宽度变化特征与火焰前锋位移不同。整个爆炸过程仅出现一个超压峰值,其中正压维持时间大约在1ms。在同一点火距离,峰值超压随氢气流量的增加而增加。在相同流量下,峰值超压随点火距离的增加呈下降趋势。在同一点火距离,随着氢气流量的增加,最大峰值超压的位置沿射流方向向下游偏移。最大峰值超压与流量呈线性递增关系,与点火距离呈线性递减关系。

摘 要:本文实验研究开放空间稳态射流氢气点火爆炸初期火焰行为和超压变化规律。实验采用恒定压力为0.3-0.7MPa的氢气通过不同直径的喷嘴释放,喷嘴直径分别为2mm、3mm和4mm。利用高速相机和示波器分别记录了火焰形态和超压。结果表明,在点火爆炸初期,火焰在点火电极处以球形向外扩散。火焰前锋达到最大位移后开始熄灭,最后射流火焰形成。达到最大位移的整个过程仅需4-6ms。火焰前锋位移受喷嘴直径影响最大,并随喷嘴直径的增加而单调增加。受火焰边缘低氢气浓度的影响,火焰宽度变化特征与火焰前锋位移不同。整个爆炸过程仅出现一个超压峰值,其中正压维持时间大约在1ms。在同一点火距离,峰值超压随氢气流量的增加而增加。在相同流量下,峰值超压随点火距离的增加呈下降趋势。在同一点火距离,随着氢气流量的增加,最大峰值超压的位置沿射流方向向下游偏移。最大峰值超压与流量呈线性递增关系,与点火距离呈线性递减关系。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0418

PDF(10)

PDF(10)

摘要:

氢气在全球清洁能源转型中扮演着关键角色,但其可燃性和高爆炸危害性也使得氢气安全成为研究热点。聚焦国内外学者在氢气抑爆领域的最新研究成果,对不同种类抑爆材料及抑爆机理进行了综合评述。首先,介绍了气体、液体、固体以及多相复合抑爆材料的研究进展,对比分析了抑爆效果、关键参数及其变化规律。其次,探讨了抑爆材料影响氢气爆炸的物理、化学以及物理化学综合的作用过程,以揭示各类材料的抑爆机理。最后,展望了氢气抑爆材料的未来发展趋势,强调对高效能抑爆材料探索和机理研究的深化,以及在实际应用中所面临的诸多挑战。为新型氢气抑爆材料的研究开发提供参考和启示。

氢气在全球清洁能源转型中扮演着关键角色,但其可燃性和高爆炸危害性也使得氢气安全成为研究热点。聚焦国内外学者在氢气抑爆领域的最新研究成果,对不同种类抑爆材料及抑爆机理进行了综合评述。首先,介绍了气体、液体、固体以及多相复合抑爆材料的研究进展,对比分析了抑爆效果、关键参数及其变化规律。其次,探讨了抑爆材料影响氢气爆炸的物理、化学以及物理化学综合的作用过程,以揭示各类材料的抑爆机理。最后,展望了氢气抑爆材料的未来发展趋势,强调对高效能抑爆材料探索和机理研究的深化,以及在实际应用中所面临的诸多挑战。为新型氢气抑爆材料的研究开发提供参考和启示。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0458

PDF(14)

PDF(14)

摘要:

Richtmyer-Meshkov(RM)不稳定性现象存在于惯性约束核聚变、超新星爆发以及超燃冲压发动机等问题中。目前,低马赫数激波冲击下单模界面RM不稳定性现象已有大量的研究,但高马赫数激波冲击下的单模界面RM不稳定性现象缺乏足够的认识,特别是高马赫数激波带来的热化学非平衡效应的影响并不明确。本研究采用基于有限体积方法的二维高温非平衡流动程序,利用自适应非结构网格模拟了空气中高马赫数激波冲击两侧温度不同的单模界面导致的 RM 不稳定性现象。研究涵盖了轻/重界面和重/轻界面两种情况,涉及的激波马赫数范围分别为6~9和9~11。本研究对比了冻结流、热非平衡流和热化学非平衡流三种气体模式下的流场演化过程,揭示了扰动增长和增长率的变化规律。通过对比扰动增长的线性理论和非线性理论,分析了初始激波马赫数和初始扰动尺度的变化对RM不稳定性的影响,同时讨论了涡量场分布和环量的演化规律。研究发现,与冻结流相比,热化学非平衡流中透射激波、反射波及界面速度明显不同,扰动振幅增长率峰值降低,界面增长率脉动减弱,界面不稳定性增长速度变慢。通过对比多种理论模型和本文的数值模拟结果,我们发现 ZS模型相对于其他模型更适用于高马赫数激波作用下的单模界面RM 不稳定性问题。对涡量场的研究发现,有两个较强的涡量生成区域,一个位于界面上,另一个位于透射激波波后,这同低马赫数下涡量主要在界面上生成的结论显著不同。此外,对环量的研究发现,热化学非平衡流中环量的幅值大小低于冻结流中的结果,这与热化学非平衡流中扰动的增长低于冻结流的结论对应。本文的研究结果揭示了热化学非平衡流中单模界面RM不稳定性的演化规律,补充了对高马赫数激波冲击下单模界面RM不稳定性的认识。

Richtmyer-Meshkov(RM)不稳定性现象存在于惯性约束核聚变、超新星爆发以及超燃冲压发动机等问题中。目前,低马赫数激波冲击下单模界面RM不稳定性现象已有大量的研究,但高马赫数激波冲击下的单模界面RM不稳定性现象缺乏足够的认识,特别是高马赫数激波带来的热化学非平衡效应的影响并不明确。本研究采用基于有限体积方法的二维高温非平衡流动程序,利用自适应非结构网格模拟了空气中高马赫数激波冲击两侧温度不同的单模界面导致的 RM 不稳定性现象。研究涵盖了轻/重界面和重/轻界面两种情况,涉及的激波马赫数范围分别为6~9和9~11。本研究对比了冻结流、热非平衡流和热化学非平衡流三种气体模式下的流场演化过程,揭示了扰动增长和增长率的变化规律。通过对比扰动增长的线性理论和非线性理论,分析了初始激波马赫数和初始扰动尺度的变化对RM不稳定性的影响,同时讨论了涡量场分布和环量的演化规律。研究发现,与冻结流相比,热化学非平衡流中透射激波、反射波及界面速度明显不同,扰动振幅增长率峰值降低,界面增长率脉动减弱,界面不稳定性增长速度变慢。通过对比多种理论模型和本文的数值模拟结果,我们发现 ZS模型相对于其他模型更适用于高马赫数激波作用下的单模界面RM 不稳定性问题。对涡量场的研究发现,有两个较强的涡量生成区域,一个位于界面上,另一个位于透射激波波后,这同低马赫数下涡量主要在界面上生成的结论显著不同。此外,对环量的研究发现,热化学非平衡流中环量的幅值大小低于冻结流中的结果,这与热化学非平衡流中扰动的增长低于冻结流的结论对应。本文的研究结果揭示了热化学非平衡流中单模界面RM不稳定性的演化规律,补充了对高马赫数激波冲击下单模界面RM不稳定性的认识。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2024-0045

PDF(22)

PDF(22)

摘要:

多胞子弹被广泛应用于抗爆防护结构的冲击测试中,然而其作用于夹芯结构上的真实载荷尚不明确。本文针对均匀/梯度多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的动力学响应过程开展了理论分析、数值模拟和实验测试研究。通过将泡沫夹芯梁等效为单梁以简化分析,基于多胞子弹的冲击波模型和泡沫夹芯梁的等效单梁响应模型,构建了多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的耦合分析模型,给出了冲击过程的控制方程。开展了均匀/梯度多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的细观有限元模拟,并在多胞子弹的冲击测试平台上进行了试验研究。结果表明,耦合分析模型可以准确地预测不同多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的响应过程以及这些多胞子弹产生的冲击压强。在初始动量相同但密度分布或初速度不同的多胞子弹冲击下,同一构型的泡沫夹芯梁展现出不同的力学响应,这说明多胞子弹的加载不能简单地等效为脉冲加载,多胞子弹与夹芯梁之间的耦合效应不可忽略。相较于均匀多胞子弹,梯度多胞子弹的冲击压力波形更加尖锐,在其衰减过程中展现出更强的非线性。本研究明确了多胞子弹对泡沫夹芯梁的加载效果,为仿爆炸多胞子弹的优化设计提供了理论依据。

多胞子弹被广泛应用于抗爆防护结构的冲击测试中,然而其作用于夹芯结构上的真实载荷尚不明确。本文针对均匀/梯度多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的动力学响应过程开展了理论分析、数值模拟和实验测试研究。通过将泡沫夹芯梁等效为单梁以简化分析,基于多胞子弹的冲击波模型和泡沫夹芯梁的等效单梁响应模型,构建了多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的耦合分析模型,给出了冲击过程的控制方程。开展了均匀/梯度多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的细观有限元模拟,并在多胞子弹的冲击测试平台上进行了试验研究。结果表明,耦合分析模型可以准确地预测不同多胞子弹冲击泡沫夹芯梁的响应过程以及这些多胞子弹产生的冲击压强。在初始动量相同但密度分布或初速度不同的多胞子弹冲击下,同一构型的泡沫夹芯梁展现出不同的力学响应,这说明多胞子弹的加载不能简单地等效为脉冲加载,多胞子弹与夹芯梁之间的耦合效应不可忽略。相较于均匀多胞子弹,梯度多胞子弹的冲击压力波形更加尖锐,在其衰减过程中展现出更强的非线性。本研究明确了多胞子弹对泡沫夹芯梁的加载效果,为仿爆炸多胞子弹的优化设计提供了理论依据。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0395

PDF(23)

PDF(23)

摘要:

螺旋桨是舰船推进系统的核心部件,其运动稳定性和效率直接影响着舰船的性能。当前推进轴系抗冲击研究多将螺旋桨等效成均质圆盘忽略其结构特征,不能准确得到水下爆炸作用下螺旋桨的瞬态毁伤特征。故本文考虑螺旋桨的结构特征,基于湿模态分析法得到实体建模优于壳体建模,开展了远场冲击波作用下螺旋桨物面空化冲击动响应及毁伤特征分析。并结合螺旋桨高速旋转状态下产生的水动力空化现象,进一步分析螺旋桨瞬态毁伤特征规律。研究表明:在0度与90度攻角下,冲击波入射波作用于螺旋桨表面的物面载荷更高,但存在一个上限值,其与螺旋桨结构特征有关。在计及水动力空化状态下,桨叶的应力水平变化较为一致;桨叶主要塑性损伤区为叶根处,但存在局部塑性和完全塑性两种模式。本文探讨了远场爆炸下螺旋桨毁伤与空化特征,研究结果可为推进轴系及螺旋桨抗冲击防护提供参考。

螺旋桨是舰船推进系统的核心部件,其运动稳定性和效率直接影响着舰船的性能。当前推进轴系抗冲击研究多将螺旋桨等效成均质圆盘忽略其结构特征,不能准确得到水下爆炸作用下螺旋桨的瞬态毁伤特征。故本文考虑螺旋桨的结构特征,基于湿模态分析法得到实体建模优于壳体建模,开展了远场冲击波作用下螺旋桨物面空化冲击动响应及毁伤特征分析。并结合螺旋桨高速旋转状态下产生的水动力空化现象,进一步分析螺旋桨瞬态毁伤特征规律。研究表明:在0度与90度攻角下,冲击波入射波作用于螺旋桨表面的物面载荷更高,但存在一个上限值,其与螺旋桨结构特征有关。在计及水动力空化状态下,桨叶的应力水平变化较为一致;桨叶主要塑性损伤区为叶根处,但存在局部塑性和完全塑性两种模式。本文探讨了远场爆炸下螺旋桨毁伤与空化特征,研究结果可为推进轴系及螺旋桨抗冲击防护提供参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0466

PDF(25)

PDF(25)

摘要:

珊瑚混凝土是一种拉压强度严重不对称的材料,因此对于岛礁防护工程而言,研究珊瑚混凝土的动态拉伸力学性能具有重要意义。为了探究碳纤维(Carbon fiber, CF)和不锈钢纤维(Stainless steel fiber, SSF)增强珊瑚砂水泥砂浆在冲击荷载作用下的动态拉伸力学性能,采用直径100mm的分离式霍普金森压杆(Split Hopkinson Pressure Bar, SHPB)装置进行动态劈裂试验,对比分析不同纤维掺量的珊

珊瑚混凝土是一种拉压强度严重不对称的材料,因此对于岛礁防护工程而言,研究珊瑚混凝土的动态拉伸力学性能具有重要意义。为了探究碳纤维(Carbon fiber, CF)和不锈钢纤维(Stainless steel fiber, SSF)增强珊瑚砂水泥砂浆在冲击荷载作用下的动态拉伸力学性能,采用直径100mm的分离式霍普金森压杆(Split Hopkinson Pressure Bar, SHPB)装置进行动态劈裂试验,对比分析不同纤维掺量的珊

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0321

PDF(10)

PDF(10)

摘要:

为机载抗爆容器结构设计和工程应用提供研究基础,开展了带剪切销抗爆容器的定向泄压特性研究。利用LS-DYNA软件建立内爆载荷下带剪切销抗爆容器的数值模型,开展容器内爆试验获得了剪切销临界直径并验证了模型可靠性;通过分析爆炸流场分布、冲击波压力变化情况等阐明了抗爆容器内冲击波传播与载荷分布规律;通过改变TNT当量与剪切销直径分析并讨论了泄压过程中泄压盖的运动规律;建立了不同泄压盖质量下药量与剪切销直径间的函数关系,探究了剪切销的临界断裂问题。结果表明:100gTNT内爆试验得到剪切销临界直径为22mm, TNT爆炸后冲击波在容器内做往复式传播,约3.8ms时泄压盖冲出容器,5ms时容器底部残存压力约0.5MPa;容器底部超压峰值约144MPa,罐体与泄压盖交汇形成的角隅处超压峰值约149MPa,且罐体在角隅处产生应变增长效应,角隅处成为新的危险点。由于剪切销的变形断裂过程会影响泄压盖的运动规律,导致泄压盖速度曲线中出现下降段,剪切销直径越大下降段持续时间越长。泄压盖自身惯性和剪切销刚度是造成泄压过程中泄压盖速度产生波动的主要原因。TNT药量与剪切销临界直径关系呈正比,二者的线性关系不受泄压盖质量影响。

为机载抗爆容器结构设计和工程应用提供研究基础,开展了带剪切销抗爆容器的定向泄压特性研究。利用LS-DYNA软件建立内爆载荷下带剪切销抗爆容器的数值模型,开展容器内爆试验获得了剪切销临界直径并验证了模型可靠性;通过分析爆炸流场分布、冲击波压力变化情况等阐明了抗爆容器内冲击波传播与载荷分布规律;通过改变TNT当量与剪切销直径分析并讨论了泄压过程中泄压盖的运动规律;建立了不同泄压盖质量下药量与剪切销直径间的函数关系,探究了剪切销的临界断裂问题。结果表明:100gTNT内爆试验得到剪切销临界直径为22mm, TNT爆炸后冲击波在容器内做往复式传播,约3.8ms时泄压盖冲出容器,5ms时容器底部残存压力约0.5MPa;容器底部超压峰值约144MPa,罐体与泄压盖交汇形成的角隅处超压峰值约149MPa,且罐体在角隅处产生应变增长效应,角隅处成为新的危险点。由于剪切销的变形断裂过程会影响泄压盖的运动规律,导致泄压盖速度曲线中出现下降段,剪切销直径越大下降段持续时间越长。泄压盖自身惯性和剪切销刚度是造成泄压过程中泄压盖速度产生波动的主要原因。TNT药量与剪切销临界直径关系呈正比,二者的线性关系不受泄压盖质量影响。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2024-0048

PDF(14)

PDF(14)

摘要:

为解决装药安全可靠性能实验成本高、强过载环境测试难度大等瓶颈问题,以等效模拟弹体侵彻钢板时内部装药过载环境力为目标,基于数值模拟仿真方法,设计了装药加载模拟实验装置,并开展了装药过载环境力等效模拟实验,突破了同时满足加载压力大于1GPa和脉冲宽度大于100μs的技术难点。结果表明,弹丸侵彻钢板装药受到的过载为正弦波单脉冲。波形调整器不仅能够调控加载到待测药表面的波形,还能对压力值的衰减产生大幅影响。随着波形调整器厚度增大,加载在待测药表面的压力逐渐减小,脉冲宽度显著增大,随着飞片厚度增大,飞片获得的驱动速度逐渐减小,加载在待测药表面的压力明显减小,脉冲宽度变化不明显。装药加载模拟实验装置形成的脉冲特征值与弹丸侵彻钢靶过程的数值模拟仿真结果对比,超压峰值误差最高为5.71%,脉宽误差最高为14.8%,均低于15%,验证了实验系统模拟弹体侵彻钢靶时装药的加载状态的等效性。

为解决装药安全可靠性能实验成本高、强过载环境测试难度大等瓶颈问题,以等效模拟弹体侵彻钢板时内部装药过载环境力为目标,基于数值模拟仿真方法,设计了装药加载模拟实验装置,并开展了装药过载环境力等效模拟实验,突破了同时满足加载压力大于1GPa和脉冲宽度大于100μs的技术难点。结果表明,弹丸侵彻钢板装药受到的过载为正弦波单脉冲。波形调整器不仅能够调控加载到待测药表面的波形,还能对压力值的衰减产生大幅影响。随着波形调整器厚度增大,加载在待测药表面的压力逐渐减小,脉冲宽度显著增大,随着飞片厚度增大,飞片获得的驱动速度逐渐减小,加载在待测药表面的压力明显减小,脉冲宽度变化不明显。装药加载模拟实验装置形成的脉冲特征值与弹丸侵彻钢靶过程的数值模拟仿真结果对比,超压峰值误差最高为5.71%,脉宽误差最高为14.8%,均低于15%,验证了实验系统模拟弹体侵彻钢靶时装药的加载状态的等效性。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2024-0024

PDF(22)

PDF(22)

摘要:

为探究气粉两相混合体系泄爆特性变化规律,以甲烷-硝酸铵为实验介质,在自行搭建的不锈钢火焰加速管道中进行了泄爆口不同静态动作压力(Pst)的燃爆实验,着重研究了Pst对气粉两相燃爆压力、火焰传播速度和泄爆火焰形态的变化规律。Pst由泄爆孔阻塞比(θ)和泄爆膜层数(n)决定,θ和n增加共同作用使Pst增大。Pst增大加强了管道对气粉和反应产物冲出管外的约束,增大了管内流体的粘滞效应,促进管内气粉两相反应,降低未燃气在管外“二次爆炸”程度。对爆燃压力分析,Pst从2.97 kPa增大至14.64 kPa,爆燃压力时程曲线呈含“维稳”平台的“双峰”结构。第一压力峰值从5.48 kPa增大到10.20 kPa,“维稳”时间从6ms延长至25ms,第二压力峰值从23.03 kPa减小至9.71 kPa;Pst为16.08 kPa和24.12 kPa时,破膜前压力多次叠加反射,致使泄爆膜压力时程曲线呈现为特殊振荡上升“三峰”结构。对火焰传播速度分析,Pst增加使火焰的平均传播速度从161.33m/s减小到67.99m/s。对泄爆火焰分析,n=2时,θ的增加使泄爆火焰结构由簇状转变为射流状;θ=88.9%时,泄爆火焰呈典型的射流状。θ增大和n增加均使火焰亮度逐渐降低,火焰发光区长度减小,破膜至火焰出现时间间隔和火焰持续时间延长。

为探究气粉两相混合体系泄爆特性变化规律,以甲烷-硝酸铵为实验介质,在自行搭建的不锈钢火焰加速管道中进行了泄爆口不同静态动作压力(Pst)的燃爆实验,着重研究了Pst对气粉两相燃爆压力、火焰传播速度和泄爆火焰形态的变化规律。Pst由泄爆孔阻塞比(θ)和泄爆膜层数(n)决定,θ和n增加共同作用使Pst增大。Pst增大加强了管道对气粉和反应产物冲出管外的约束,增大了管内流体的粘滞效应,促进管内气粉两相反应,降低未燃气在管外“二次爆炸”程度。对爆燃压力分析,Pst从2.97 kPa增大至14.64 kPa,爆燃压力时程曲线呈含“维稳”平台的“双峰”结构。第一压力峰值从5.48 kPa增大到10.20 kPa,“维稳”时间从6ms延长至25ms,第二压力峰值从23.03 kPa减小至9.71 kPa;Pst为16.08 kPa和24.12 kPa时,破膜前压力多次叠加反射,致使泄爆膜压力时程曲线呈现为特殊振荡上升“三峰”结构。对火焰传播速度分析,Pst增加使火焰的平均传播速度从161.33m/s减小到67.99m/s。对泄爆火焰分析,n=2时,θ的增加使泄爆火焰结构由簇状转变为射流状;θ=88.9%时,泄爆火焰呈典型的射流状。θ增大和n增加均使火焰亮度逐渐降低,火焰发光区长度减小,破膜至火焰出现时间间隔和火焰持续时间延长。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(6)

PDF(6)

摘要:

为研究气相爆轰合成碳-铁纳米材料的爆炸过程,采用氢氧爆炸试验与数值模拟相结合的方式研究了不同氢氧摩尔比(2:1,3:1,4:1)对爆轰参数(爆速、爆温、爆压)峰值时程曲线与碳-铁纳米材料形貌的影响。研究表明:爆轰管内氢氧爆炸包括爆炸/轰波的传播与燃烧波的衰减两个过程,且氢氧摩尔比对爆速、爆温、爆压的峰值时程曲线影响十分显著。随着氢氧摩尔比的提高,爆炸/轰波的爆速、爆温、爆压及其衰减速率均呈减小趋势。氢氧摩尔比通过影响爆炸/轰波的传播与衰减而作用于碳-铁纳米材料形貌的生长。零氧平衡时,样品为碳包铁纳米颗粒,随着氢氧摩尔比的提高,样品中碳纳米管的数量逐渐增多。调整氢氧摩尔比可实现对爆炸/轰波传播与衰减过程的控制,达到气相爆轰控制性制备特定形貌的碳-铁纳米材料目的。

为研究气相爆轰合成碳-铁纳米材料的爆炸过程,采用氢氧爆炸试验与数值模拟相结合的方式研究了不同氢氧摩尔比(2:1,3:1,4:1)对爆轰参数(爆速、爆温、爆压)峰值时程曲线与碳-铁纳米材料形貌的影响。研究表明:爆轰管内氢氧爆炸包括爆炸/轰波的传播与燃烧波的衰减两个过程,且氢氧摩尔比对爆速、爆温、爆压的峰值时程曲线影响十分显著。随着氢氧摩尔比的提高,爆炸/轰波的爆速、爆温、爆压及其衰减速率均呈减小趋势。氢氧摩尔比通过影响爆炸/轰波的传播与衰减而作用于碳-铁纳米材料形貌的生长。零氧平衡时,样品为碳包铁纳米颗粒,随着氢氧摩尔比的提高,样品中碳纳米管的数量逐渐增多。调整氢氧摩尔比可实现对爆炸/轰波传播与衰减过程的控制,达到气相爆轰控制性制备特定形貌的碳-铁纳米材料目的。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(44)

PDF(44)

摘要:

冲击波在水土交界面的透射、反射压力计算尚缺乏可靠的计算理论,利用质量守恒方程、动量守恒方程以及水、土的状态方程,分别推导得到冲击波在水、土介质中传播的Hugoniot关系以及p-u曲线,进而从理论上解析得到冲击波在水土交界面处的透射和反射压力。分别建立了水中自由场、水-土分层介质场的二维数值计算模型,其中水、土参数与理论推导时采用的三相介质饱和土计算模型中的参数保持一致。计算结果表明,水土交界面透射、反射压力的理论解与数值解具有高度一致性。采用80 g TNT炸药,距离水土交界面0.1~0.9 m(比例爆距为0.232~2.089 m/kg1/3)爆炸时,得到的透射、反射压力的理论解与数值解误差均小于7%,根据解析解得出反射压力与水中入射压力之比,反射压力系数在1.6~1.8范围内;距离水土交界面0.5 m时,饱和土的含气量在0~10%范围内变化,得到的透射、反射压力的范围为63.8~70.0 MPa,此时其反射压力系数在1.55~1.70范围内。推导得出的冲击波在水土交界面透射、反射压力的计算方法,物理意义明确、计算精度高,可为开展水下爆炸对水底土中工程结构的毁伤评估提供理论基础。

冲击波在水土交界面的透射、反射压力计算尚缺乏可靠的计算理论,利用质量守恒方程、动量守恒方程以及水、土的状态方程,分别推导得到冲击波在水、土介质中传播的Hugoniot关系以及p-u曲线,进而从理论上解析得到冲击波在水土交界面处的透射和反射压力。分别建立了水中自由场、水-土分层介质场的二维数值计算模型,其中水、土参数与理论推导时采用的三相介质饱和土计算模型中的参数保持一致。计算结果表明,水土交界面透射、反射压力的理论解与数值解具有高度一致性。采用80 g TNT炸药,距离水土交界面0.1~0.9 m(比例爆距为0.232~2.089 m/kg1/3)爆炸时,得到的透射、反射压力的理论解与数值解误差均小于7%,根据解析解得出反射压力与水中入射压力之比,反射压力系数在1.6~1.8范围内;距离水土交界面0.5 m时,饱和土的含气量在0~10%范围内变化,得到的透射、反射压力的范围为63.8~70.0 MPa,此时其反射压力系数在1.55~1.70范围内。推导得出的冲击波在水土交界面透射、反射压力的计算方法,物理意义明确、计算精度高,可为开展水下爆炸对水底土中工程结构的毁伤评估提供理论基础。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(8)

PDF(8)

摘要:

为了提高核乏燃料储运容器等球墨铸铁结构在低温、冲击环境下的服役安全性,本文通过改进的霍普金森压杆技术对球墨铸铁材料在常温与低温(20℃、-40℃、-60℃和-80℃)下的I型动态断裂韧性进行了测试,并着重研究了材料的韧脆转变行为。试样的起裂时间由应变法确定,采用实验-数值方法确定了裂尖动态应力强度因子和材料的I型动态断裂韧性。结果表明,在相同冲击速度加载下,球墨铸铁的I型动态断裂韧性随温度的降低而明显降低,起裂时间也随温度降低而减少。通过对断口的微观分析,发现在不同温度下材料存在失效机理的转变。随着温度的降低,断口韧窝减少,河流花样以及解理台阶增多。通过对韧性与脆性微观形貌特征进行量化统计,表明了材料在低温下存在延性特征变弱、脆性增强的规律,这种韧脆转变现象与材料断裂韧性的测试结果相吻合。

为了提高核乏燃料储运容器等球墨铸铁结构在低温、冲击环境下的服役安全性,本文通过改进的霍普金森压杆技术对球墨铸铁材料在常温与低温(20℃、-40℃、-60℃和-80℃)下的I型动态断裂韧性进行了测试,并着重研究了材料的韧脆转变行为。试样的起裂时间由应变法确定,采用实验-数值方法确定了裂尖动态应力强度因子和材料的I型动态断裂韧性。结果表明,在相同冲击速度加载下,球墨铸铁的I型动态断裂韧性随温度的降低而明显降低,起裂时间也随温度降低而减少。通过对断口的微观分析,发现在不同温度下材料存在失效机理的转变。随着温度的降低,断口韧窝减少,河流花样以及解理台阶增多。通过对韧性与脆性微观形貌特征进行量化统计,表明了材料在低温下存在延性特征变弱、脆性增强的规律,这种韧脆转变现象与材料断裂韧性的测试结果相吻合。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(17)

PDF(17)

摘要:

为研究冲击荷载作用下饱水和初始损伤对花岗岩宏观和微观破坏特征的影响。开展了X射线衍射(XRD)试验、霍普金森(SHPB)试验、电镜扫描(SEM)试验,利用分形维数对花岗岩破碎块度、断口图像进行了分析,探讨了图像放大倍数对分形维数的影响,并对冲击荷载作用下饱水对花岗岩的微观致裂机制进行了简要分析。结果表明:饱水后花岗岩中角闪石、钠长石、微斜长石、石英占比出现了减少,而高岭石占比显著提高;随着初始损伤的增大花岗岩的动态峰值应力逐渐减小,而破碎程度和块度分形维数逐渐增大,且初始损伤对块度分形维数影响要大于饱水的影响;随着初始损伤的增加,断口图像中出现更多的微裂纹和碎屑,图像的分形维数也逐渐增大;在一定范围内断口图像分形维数随着图像放大倍数的增大而增大,但当超过一定的倍数后会导致分形维数的减小。研究成果可为受扰动后含初始损伤饱水花岗岩体的破坏失稳机制分析提供理论和工程分析参考。

为研究冲击荷载作用下饱水和初始损伤对花岗岩宏观和微观破坏特征的影响。开展了X射线衍射(XRD)试验、霍普金森(SHPB)试验、电镜扫描(SEM)试验,利用分形维数对花岗岩破碎块度、断口图像进行了分析,探讨了图像放大倍数对分形维数的影响,并对冲击荷载作用下饱水对花岗岩的微观致裂机制进行了简要分析。结果表明:饱水后花岗岩中角闪石、钠长石、微斜长石、石英占比出现了减少,而高岭石占比显著提高;随着初始损伤的增大花岗岩的动态峰值应力逐渐减小,而破碎程度和块度分形维数逐渐增大,且初始损伤对块度分形维数影响要大于饱水的影响;随着初始损伤的增加,断口图像中出现更多的微裂纹和碎屑,图像的分形维数也逐渐增大;在一定范围内断口图像分形维数随着图像放大倍数的增大而增大,但当超过一定的倍数后会导致分形维数的减小。研究成果可为受扰动后含初始损伤饱水花岗岩体的破坏失稳机制分析提供理论和工程分析参考。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(34)

PDF(34)

摘要:

为研究地下综合管廊结构的抗外部爆炸性能,针对整体现浇管廊和预制节段拼装管廊结构在地面爆炸作用下的动力响应特性和破坏模式开展了野外爆炸试验研究。通过11个工况的野外爆炸试验,观测了现浇管廊和预制节段拼装管廊在不同比例距离爆炸工况下的破坏特征和动力响应,对比分析了现浇管廊和预制节段拼装管廊的抗爆性能。研究结果表明:地面爆炸作用下,现浇管廊和预制节段拼装管廊顶板最终均出现弯剪破坏,整体现浇管廊的抗爆性能总体上优于预制节段拼装管廊;起爆位置对预制节段拼装管廊爆炸响应的影响较大,在节段中心上方起爆时较为不利;在小比例距离地面爆炸作用下,现浇管廊的损伤区域大于预制节段拼装管廊,预制节段拼装管廊的损伤集中在近爆心下方所在的节段或连接接缝处,节段间可产生较大残余滑移。

为研究地下综合管廊结构的抗外部爆炸性能,针对整体现浇管廊和预制节段拼装管廊结构在地面爆炸作用下的动力响应特性和破坏模式开展了野外爆炸试验研究。通过11个工况的野外爆炸试验,观测了现浇管廊和预制节段拼装管廊在不同比例距离爆炸工况下的破坏特征和动力响应,对比分析了现浇管廊和预制节段拼装管廊的抗爆性能。研究结果表明:地面爆炸作用下,现浇管廊和预制节段拼装管廊顶板最终均出现弯剪破坏,整体现浇管廊的抗爆性能总体上优于预制节段拼装管廊;起爆位置对预制节段拼装管廊爆炸响应的影响较大,在节段中心上方起爆时较为不利;在小比例距离地面爆炸作用下,现浇管廊的损伤区域大于预制节段拼装管廊,预制节段拼装管廊的损伤集中在近爆心下方所在的节段或连接接缝处,节段间可产生较大残余滑移。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(62)

PDF(62)

摘要:

针对以中粗砂为分配层的传统成层式结构难以可靠控制作用于主体结构上荷载的缺陷以及以泡沫混凝土为夹层的组合式防护结构抗爆机制不明等问题,开展了组合式防护结构预制孔装药爆炸试验,测得了特定位置处的爆炸波时程曲线和结构损伤破坏情况。然后基于Kong-Fang混凝土材料模型和LS-DYNA中的光滑粒子伽辽金(SPG)算法,开展了爆炸波在组合式防护结构中传播衰减规律和损伤破坏的数值模拟研究。试验和数值模拟结果表明:组合式防护结构的抗爆机制在于遮弹层和泡沫混凝土层之间的强波阻抗失配关系,通过“调控”爆炸能量的分配,使得爆炸能量大部分耗散在遮弹层中,大幅减少经泡沫混凝土层到达主体结构上的荷载和能量。研究结果可为抗新型钻地弹的防护设计提供重要参考。

针对以中粗砂为分配层的传统成层式结构难以可靠控制作用于主体结构上荷载的缺陷以及以泡沫混凝土为夹层的组合式防护结构抗爆机制不明等问题,开展了组合式防护结构预制孔装药爆炸试验,测得了特定位置处的爆炸波时程曲线和结构损伤破坏情况。然后基于Kong-Fang混凝土材料模型和LS-DYNA中的光滑粒子伽辽金(SPG)算法,开展了爆炸波在组合式防护结构中传播衰减规律和损伤破坏的数值模拟研究。试验和数值模拟结果表明:组合式防护结构的抗爆机制在于遮弹层和泡沫混凝土层之间的强波阻抗失配关系,通过“调控”爆炸能量的分配,使得爆炸能量大部分耗散在遮弹层中,大幅减少经泡沫混凝土层到达主体结构上的荷载和能量。研究结果可为抗新型钻地弹的防护设计提供重要参考。

当前状态:

, 最新更新时间:

PDF(39)

PDF(39)

摘要:

为明确泡沫混凝土厚度和强度对组合式防护结构抗爆性能的影响,充分发挥和合理利用泡沫混凝土良好的消波特性,首先通过试验及数值模拟探讨不同泡沫混凝土厚度和强度对组合式防护结构抗爆性能的影响,并分析分层梯度泡沫混凝土在爆炸波作用下的消波特性。然后将组合式防护结构与采用中粗砂为分配层的传统成层式结构进行对比分析验证其优越性,在此基础上,总结凝练出组合式防护结构的主体结构荷载可控的设计理念。结果表明,利用泡沫混凝土材料较长的屈服平台和较低的波阻抗,以泡沫混凝土作为能量调控层,通过设计泡沫混凝土强度等级(密度等级)和厚度以及采用多层梯度泡沫混凝土,可使得作用于主体结构上的爆炸荷载峰值恰为泡沫混凝土屈服强度,实现对主体结构上荷载的可控设计,有效解决了中粗砂为分配层的传统成层式结构不易控制作用于主体结构上荷载的问题。研究结果可为抗新型钻地弹的防护设计提供重要参考。

为明确泡沫混凝土厚度和强度对组合式防护结构抗爆性能的影响,充分发挥和合理利用泡沫混凝土良好的消波特性,首先通过试验及数值模拟探讨不同泡沫混凝土厚度和强度对组合式防护结构抗爆性能的影响,并分析分层梯度泡沫混凝土在爆炸波作用下的消波特性。然后将组合式防护结构与采用中粗砂为分配层的传统成层式结构进行对比分析验证其优越性,在此基础上,总结凝练出组合式防护结构的主体结构荷载可控的设计理念。结果表明,利用泡沫混凝土材料较长的屈服平台和较低的波阻抗,以泡沫混凝土作为能量调控层,通过设计泡沫混凝土强度等级(密度等级)和厚度以及采用多层梯度泡沫混凝土,可使得作用于主体结构上的爆炸荷载峰值恰为泡沫混凝土屈服强度,实现对主体结构上荷载的可控设计,有效解决了中粗砂为分配层的传统成层式结构不易控制作用于主体结构上荷载的问题。研究结果可为抗新型钻地弹的防护设计提供重要参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0218

摘要:

冲击波在靶板自由面反射导致靶板材料内部的动态拉伸层裂损伤行为是材料的典型损伤破坏形式之一,材料的初始微结构、冲击加载的强度和应变率、温度等因素直接影响材料内部的损伤演化过程。靶板自由面速度曲线变化间接反映材料内部损伤的演化过程,在层裂损伤物理模型研究方面,目前采用适宜的层裂损伤模型较好地模拟不同冲击加载波形下靶板自由面速度曲线的相关文献很少,主要借助实验手段探讨加载波形与自由面速度曲线变化以及层裂损伤演化过程之间的关联。对于孔洞增长层裂损伤模型,通过解析加载应变率与层裂强度以及损伤模型初始损伤参数之间的相互关系,给出了模型初始损伤参数的计算方法,有效的将损伤模型初始损伤参数与加载应变率关联在一起,在此基础上,不仅可以较好地模拟方波、三角波以及泰勒波冲击加载铝材料层裂实验的自由面速度曲线,同时,程序计算得到的层裂强度和层裂片厚度也与实验结果符合。此外,还进一步分析了靶板内部不同位置的初始损伤、层裂强度的分布与应变率之间的关联,以及其进而对自由面速度曲线的影响。

冲击波在靶板自由面反射导致靶板材料内部的动态拉伸层裂损伤行为是材料的典型损伤破坏形式之一,材料的初始微结构、冲击加载的强度和应变率、温度等因素直接影响材料内部的损伤演化过程。靶板自由面速度曲线变化间接反映材料内部损伤的演化过程,在层裂损伤物理模型研究方面,目前采用适宜的层裂损伤模型较好地模拟不同冲击加载波形下靶板自由面速度曲线的相关文献很少,主要借助实验手段探讨加载波形与自由面速度曲线变化以及层裂损伤演化过程之间的关联。对于孔洞增长层裂损伤模型,通过解析加载应变率与层裂强度以及损伤模型初始损伤参数之间的相互关系,给出了模型初始损伤参数的计算方法,有效的将损伤模型初始损伤参数与加载应变率关联在一起,在此基础上,不仅可以较好地模拟方波、三角波以及泰勒波冲击加载铝材料层裂实验的自由面速度曲线,同时,程序计算得到的层裂强度和层裂片厚度也与实验结果符合。此外,还进一步分析了靶板内部不同位置的初始损伤、层裂强度的分布与应变率之间的关联,以及其进而对自由面速度曲线的影响。

优先出版栏目展示本刊经同行评议确定正式录用的文章,这些文章目前处在编校过程,尚未确定卷期及页码,但可以根据DOI进行引用。

显示方式:

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2024-0041

摘要:

为研究椭圆截面战斗部在不同起爆方式下破片速度的分布特性,建立了5种具有不同短长轴比的椭圆截面战斗部数值模拟模型。开展了端面中心单点、短(长)轴中点双点、短长轴中点4点以及端面面起爆5种起爆方式数值模拟研究,分析了不同起爆方式下椭圆截面战斗部破片的速度分布及能量输出特性。研究结果表明:在径向方向,战斗部在不同起爆方式下破片最大径向速度变化规律基本一致,均呈现由长轴至短轴方向对数增长,且随着短长轴比的增大,短长轴方向破片速度差值逐渐减小。然而,不同起爆方式下椭圆截面战斗部最大速度截面上破片速度平均值存在明显差异,具体表现为端面起爆时的破片径向平均速度最高,单点起爆最低,且随着起爆点数量的增加,最大速度截面上的破片的整体平均速度逐渐增大。在轴向方向,受端面稀疏波的影响,不同方位角最大破片速度均出现在靠近非起爆端1/4处,且起爆点在短轴轴线上相较于在长轴轴线上会提高靠近起爆端长轴方向的破片速度,但短轴方向沿轴向的破片速度分布无明显差异。此外,不同起爆方式对椭圆截面装药爆炸能量输出特性无明显影响,其中27%的装药能量转化为壳体动能,有50%的能量被壳体断裂变形以及空气冲击波消耗。

为研究椭圆截面战斗部在不同起爆方式下破片速度的分布特性,建立了5种具有不同短长轴比的椭圆截面战斗部数值模拟模型。开展了端面中心单点、短(长)轴中点双点、短长轴中点4点以及端面面起爆5种起爆方式数值模拟研究,分析了不同起爆方式下椭圆截面战斗部破片的速度分布及能量输出特性。研究结果表明:在径向方向,战斗部在不同起爆方式下破片最大径向速度变化规律基本一致,均呈现由长轴至短轴方向对数增长,且随着短长轴比的增大,短长轴方向破片速度差值逐渐减小。然而,不同起爆方式下椭圆截面战斗部最大速度截面上破片速度平均值存在明显差异,具体表现为端面起爆时的破片径向平均速度最高,单点起爆最低,且随着起爆点数量的增加,最大速度截面上的破片的整体平均速度逐渐增大。在轴向方向,受端面稀疏波的影响,不同方位角最大破片速度均出现在靠近非起爆端1/4处,且起爆点在短轴轴线上相较于在长轴轴线上会提高靠近起爆端长轴方向的破片速度,但短轴方向沿轴向的破片速度分布无明显差异。此外,不同起爆方式对椭圆截面装药爆炸能量输出特性无明显影响,其中27%的装药能量转化为壳体动能,有50%的能量被壳体断裂变形以及空气冲击波消耗。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0432

摘要:

为提升工程结构抗爆安全性,同时降低水泥基超高性能混凝土高水泥用量对环境的不利影响,提出了一种基于地聚物超高性能混凝土的新型复合板,通过现场爆炸试验和数值模拟研究了其在接触爆炸荷载作用下的动态响应与破坏机理。共测试了1块普通混凝土板和3块地聚物超高性能混凝土复合板,其中地聚物超高性能混凝土复合板由地聚物超高性能混凝土、钢丝网和吸能层制备而成。研究结果表明:采用地聚物超高性能混凝土代替普通混凝土能够有效提升混凝土板的抗爆性能;吸能层材料的高可压缩性和低抗剪强度是造成冲切破坏的主要原因;随着聚氨酯泡沫板层数的增加,复合板的爆坑深度增加,板底跨中位移增大;对复合板进行抗爆设计时,必须考虑吸能泡沫材料的可压缩性及其与地聚物超高性能混凝土之间的波阻抗匹配问题,才能有效提升复合板的抗爆性能。

为提升工程结构抗爆安全性,同时降低水泥基超高性能混凝土高水泥用量对环境的不利影响,提出了一种基于地聚物超高性能混凝土的新型复合板,通过现场爆炸试验和数值模拟研究了其在接触爆炸荷载作用下的动态响应与破坏机理。共测试了1块普通混凝土板和3块地聚物超高性能混凝土复合板,其中地聚物超高性能混凝土复合板由地聚物超高性能混凝土、钢丝网和吸能层制备而成。研究结果表明:采用地聚物超高性能混凝土代替普通混凝土能够有效提升混凝土板的抗爆性能;吸能层材料的高可压缩性和低抗剪强度是造成冲切破坏的主要原因;随着聚氨酯泡沫板层数的增加,复合板的爆坑深度增加,板底跨中位移增大;对复合板进行抗爆设计时,必须考虑吸能泡沫材料的可压缩性及其与地聚物超高性能混凝土之间的波阻抗匹配问题,才能有效提升复合板的抗爆性能。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0323

摘要:

提出了含液金属蜂窝夹芯结构的防护方案;设计了含液金属蜂窝夹芯结构的制备方法,以满足结构内液体的密封、液体含量以及填充位置可调控的需求;并通过冲击实验获得了结构在不同冲击速度下的动态响应,同时采用有限元方法进一步讨论了冲击速度、液体含量对结构抗冲击以及冲后振动特性的影响。研究结果表明含液结构的抗冲击表现优于无填充结构,且含液结构抗冲击、冲后振动特性受含液量的影响,当芯体内充满液体时结构可获得最优的抗冲击性能。

提出了含液金属蜂窝夹芯结构的防护方案;设计了含液金属蜂窝夹芯结构的制备方法,以满足结构内液体的密封、液体含量以及填充位置可调控的需求;并通过冲击实验获得了结构在不同冲击速度下的动态响应,同时采用有限元方法进一步讨论了冲击速度、液体含量对结构抗冲击以及冲后振动特性的影响。研究结果表明含液结构的抗冲击表现优于无填充结构,且含液结构抗冲击、冲后振动特性受含液量的影响,当芯体内充满液体时结构可获得最优的抗冲击性能。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0257

摘要:

为获得高应变率下不同初始相变温度NiTi合金的屈服应力等基本物理特性和力学响应规律,采用10−3 s−1应变率下准静态压缩与拉伸、105 s−1应变率下准等熵压缩及107 s−1应变率下冲击加载实现跨量级的不同应变率加载,高应变率加载实验中通过控制样品初始温度实现不同初始相态NiTi合金的力学响应测量。结果显示,初始马氏体相和初始奥氏体相NiTi合金的准静态加载应力-应变曲线中均出现2次模量变化,初始马氏体相中的模量变化由晶体重定向和马氏体相塑性变形引起,初始奥氏体相中的模量变化由马氏体相变和相变后塑性变形引起。准等熵加载下,初始马氏体相NiTi合金的Lagrangian声速随粒子速度增大而增大,未观察到间断等非线性变化;而初始奥氏体相中声速曲线存在间断,声速由初始横波值间断减小至体波声速后再随粒子速度线性增大。冲击实验中,初始马氏体相NiTi合金后自由面速度约34 m/s处出现双波结构,而将样品初始温度升至402 K后再冲击加载,则在约100 m/s处出现双波结构,二者速度曲线拐点分别由马氏体相弹塑性屈服和奥氏体相塑性屈服引起;在初始奥氏体相NiTi合金冲击实验中,在样品后自由面速度达到220~260 m/s时才出现显著的奥氏体相弹塑性转变。随着应变率从约105 s−1升高至107 s−1,相同组分奥氏体相NiTi合金的弹性极限由约2 GPa增大至约4 GPa,107 s−1应变率下,随着初始样品温度升至402 K,弹性极限降至1.7 GPa,表明NiTi合金的弹性极限存在显著的温度和应变率效应。

为获得高应变率下不同初始相变温度NiTi合金的屈服应力等基本物理特性和力学响应规律,采用10−3 s−1应变率下准静态压缩与拉伸、105 s−1应变率下准等熵压缩及107 s−1应变率下冲击加载实现跨量级的不同应变率加载,高应变率加载实验中通过控制样品初始温度实现不同初始相态NiTi合金的力学响应测量。结果显示,初始马氏体相和初始奥氏体相NiTi合金的准静态加载应力-应变曲线中均出现2次模量变化,初始马氏体相中的模量变化由晶体重定向和马氏体相塑性变形引起,初始奥氏体相中的模量变化由马氏体相变和相变后塑性变形引起。准等熵加载下,初始马氏体相NiTi合金的Lagrangian声速随粒子速度增大而增大,未观察到间断等非线性变化;而初始奥氏体相中声速曲线存在间断,声速由初始横波值间断减小至体波声速后再随粒子速度线性增大。冲击实验中,初始马氏体相NiTi合金后自由面速度约34 m/s处出现双波结构,而将样品初始温度升至402 K后再冲击加载,则在约100 m/s处出现双波结构,二者速度曲线拐点分别由马氏体相弹塑性屈服和奥氏体相塑性屈服引起;在初始奥氏体相NiTi合金冲击实验中,在样品后自由面速度达到220~260 m/s时才出现显著的奥氏体相弹塑性转变。随着应变率从约105 s−1升高至107 s−1,相同组分奥氏体相NiTi合金的弹性极限由约2 GPa增大至约4 GPa,107 s−1应变率下,随着初始样品温度升至402 K,弹性极限降至1.7 GPa,表明NiTi合金的弹性极限存在显著的温度和应变率效应。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0241

摘要:

为研究质量参数对空爆荷载梁构件振动位移的影响,以等效单自由度法为基本方法,理论推导了柔性及刚性2类梁构件含质量参数在弹性、塑性各阶段的振动位移解,选择矩形截面、圆截面为梁构件典型截面,设计并计算了质量参数在1.00~1.20范围内的13种典型工况。结果表明:对于空爆荷载柔性及刚性2类梁构件,增大其截面面积后,仅考虑质量参数计算振动位移时误差较大,应按质量参数及产生的附加刚度参数耦合效应分析;对于矩形截面梁构件,采用质量参数与刚度参数耦合计算时,其最大弹性位移、最大弹塑性位移和残余变形降低幅度分别约为仅采用质量参数计算结果的4.75、3.28和2.96倍;对于圆截面梁构件,则分别为3.57、2.56和2.32倍;该结论在柔性梁构件及刚性梁构件均适用且无明显差异。

为研究质量参数对空爆荷载梁构件振动位移的影响,以等效单自由度法为基本方法,理论推导了柔性及刚性2类梁构件含质量参数在弹性、塑性各阶段的振动位移解,选择矩形截面、圆截面为梁构件典型截面,设计并计算了质量参数在1.00~1.20范围内的13种典型工况。结果表明:对于空爆荷载柔性及刚性2类梁构件,增大其截面面积后,仅考虑质量参数计算振动位移时误差较大,应按质量参数及产生的附加刚度参数耦合效应分析;对于矩形截面梁构件,采用质量参数与刚度参数耦合计算时,其最大弹性位移、最大弹塑性位移和残余变形降低幅度分别约为仅采用质量参数计算结果的4.75、3.28和2.96倍;对于圆截面梁构件,则分别为3.57、2.56和2.32倍;该结论在柔性梁构件及刚性梁构件均适用且无明显差异。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0439

摘要:

为加速多主元合金在航空工业领域的应用,将航空发动机经常面临的高温高应变率耦合环境作为实验条件,在5种温度下开展了CoCrFeNiMn多主元合金的动态压缩实验和变形后试样的塑性变形机理微观表征。结果表明:在1273 K的高温环境中,多主元合金的动态屈服强度可达200 MPa,表现出较好的耐高温性能;随着动态塑性应变的增加,材料内部出现了晶粒粗化的现象,并且在晶界处具有更高的亚结构孕育能力。此外,量化了不同环境温度下动态塑性变形过程中绝热温升的变化规律,指出了现有动态本构关系对CoCrFeNiMn多主元合金在宽温度域内动态应力-应变关系预测能力的不足。最后,通过解耦分析初始屈服与塑性流动阶段的温度效应,建立了一个指数形式的唯象动态本构方程。该本构方程可用于预测冲击载荷作用下宽温度域内多主元合金的屈服强度和塑性流动规律。

为加速多主元合金在航空工业领域的应用,将航空发动机经常面临的高温高应变率耦合环境作为实验条件,在5种温度下开展了CoCrFeNiMn多主元合金的动态压缩实验和变形后试样的塑性变形机理微观表征。结果表明:在1273 K的高温环境中,多主元合金的动态屈服强度可达200 MPa,表现出较好的耐高温性能;随着动态塑性应变的增加,材料内部出现了晶粒粗化的现象,并且在晶界处具有更高的亚结构孕育能力。此外,量化了不同环境温度下动态塑性变形过程中绝热温升的变化规律,指出了现有动态本构关系对CoCrFeNiMn多主元合金在宽温度域内动态应力-应变关系预测能力的不足。最后,通过解耦分析初始屈服与塑性流动阶段的温度效应,建立了一个指数形式的唯象动态本构方程。该本构方程可用于预测冲击载荷作用下宽温度域内多主元合金的屈服强度和塑性流动规律。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0469

摘要:

动载荷下剪切失稳控制的扩散行为是岩石局部大变形发展和宏观力学性能劣化的诱因。基于广义变分原理,建立剪切载荷作用下界面动态失稳的力学模型,得到了关于界面失稳的判别式和扩散方程。基于判别方程得到剪切力和动力效应对失稳界面角度的影响,结果表明:随着外部剪切作用力的增大,剪切变形带角度有一定程度的增大;随着局部动力系数的增大,即局部惯性作用力的增大,剪切带角度明显减小。结合本征位移求解扩散方程,初步得到其位移解析表达,随着加载时间的增加,位移逐渐增大。为了验证理论模型的可靠性,并进一步研究界面失稳的变形行为和对波传播的影响,建立了数值分析模型。分析结果表明:界面失稳为局部剪切破坏滑移的先导条件;界面厚度和剪切力越大,局部位移越大;界面剪切扩散行为极大降低了透射波的幅值,同时也改变了透射波的频率。研究结果可为岩石局部化变形、岩石动态强度等研究提供理论参考。

动载荷下剪切失稳控制的扩散行为是岩石局部大变形发展和宏观力学性能劣化的诱因。基于广义变分原理,建立剪切载荷作用下界面动态失稳的力学模型,得到了关于界面失稳的判别式和扩散方程。基于判别方程得到剪切力和动力效应对失稳界面角度的影响,结果表明:随着外部剪切作用力的增大,剪切变形带角度有一定程度的增大;随着局部动力系数的增大,即局部惯性作用力的增大,剪切带角度明显减小。结合本征位移求解扩散方程,初步得到其位移解析表达,随着加载时间的增加,位移逐渐增大。为了验证理论模型的可靠性,并进一步研究界面失稳的变形行为和对波传播的影响,建立了数值分析模型。分析结果表明:界面失稳为局部剪切破坏滑移的先导条件;界面厚度和剪切力越大,局部位移越大;界面剪切扩散行为极大降低了透射波的幅值,同时也改变了透射波的频率。研究结果可为岩石局部化变形、岩石动态强度等研究提供理论参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0379

摘要:

为探究负载对穿甲杆侵彻钢靶行为的影响,采用试验和数值计算相结合的方法,研究了带负载和不带负载穿甲杆对603装甲钢的侵彻行为,分析了负载、入射角度、撞击速度以及负载质心位置对穿甲杆侵彻深度、偏转角度的影响。研究结果表明:斜侵彻时负载使穿甲杆的侵彻深度提高并减小穿甲杆侵彻过程中的弹道偏转角度,提高了穿甲杆的侵彻能力;正侵彻时负载撞击靶板表面消耗能量,不利于提高穿甲杆侵彻深度;撞击速度为1400 m/s,入射角为60°时,负载降低了穿甲杆临界跳飞速度;负载质心距穿甲杆头部距离大于穿甲杆长度1/2时,弹道偏转角度减小,负载使穿甲杆的侵彻能力增强。

为探究负载对穿甲杆侵彻钢靶行为的影响,采用试验和数值计算相结合的方法,研究了带负载和不带负载穿甲杆对603装甲钢的侵彻行为,分析了负载、入射角度、撞击速度以及负载质心位置对穿甲杆侵彻深度、偏转角度的影响。研究结果表明:斜侵彻时负载使穿甲杆的侵彻深度提高并减小穿甲杆侵彻过程中的弹道偏转角度,提高了穿甲杆的侵彻能力;正侵彻时负载撞击靶板表面消耗能量,不利于提高穿甲杆侵彻深度;撞击速度为1400 m/s,入射角为60°时,负载降低了穿甲杆临界跳飞速度;负载质心距穿甲杆头部距离大于穿甲杆长度1/2时,弹道偏转角度减小,负载使穿甲杆的侵彻能力增强。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0442

摘要:

根据材料受冲击载荷时的压力-冲量函数,推导得到了适用于水下爆炸冲击载荷的压力-时程公式。通过水下爆炸实验方法测量不同药量、不同距离的压力-时程曲线,使用MATLAB软件对实验数据进行拟合。计算拟合的冲击波冲量和能量参数,与通用的Cole与Орленко理论计算结果进行对比,验证拟合曲线的准确性。相较于Cole和Орленко理论,新方法的压力衰减曲线更接近于实验值。计算水下爆炸冲击波的比冲和比冲击波能时,新模型具有较好的计算精度;新模型的比冲量与实验值的误差不超过4%,与Орленко理论相比,精度提高了5%~10%;比冲击波能与实验值的误差不超过1%,计算精度与通用理论相当。

根据材料受冲击载荷时的压力-冲量函数,推导得到了适用于水下爆炸冲击载荷的压力-时程公式。通过水下爆炸实验方法测量不同药量、不同距离的压力-时程曲线,使用MATLAB软件对实验数据进行拟合。计算拟合的冲击波冲量和能量参数,与通用的Cole与Орленко理论计算结果进行对比,验证拟合曲线的准确性。相较于Cole和Орленко理论,新方法的压力衰减曲线更接近于实验值。计算水下爆炸冲击波的比冲和比冲击波能时,新模型具有较好的计算精度;新模型的比冲量与实验值的误差不超过4%,与Орленко理论相比,精度提高了5%~10%;比冲击波能与实验值的误差不超过1%,计算精度与通用理论相当。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0366

摘要:

为探究不同波纹钢-混凝土板复合结构的水下抗爆机理,采用光滑粒子流体动力学与有限单元(FEM-SPH)耦合方法模拟混凝土板在水下接触爆炸下的损伤过程,并与试验结果对比,以验证数值方法的有效性;采用FEM-SPH方法探究不同防护方案下墙面板毁伤过程及失效模式,揭示其水下防爆机理,并构建出墙面板损伤等级预测曲线。研究结果表明:模拟结果与试验结果较为吻合,验证了模拟方法的有效性;在含12 mm厚波纹钢的复合结构(T-12)、含75°夹角的波纹钢复合结构(A-75)和含厚70 mm波纹钢的复合结构(WH-70)三种防护方案下,墙面板的毁伤范围较未加固墙面板最大降幅分别为83.0%、81.6%和82.5%;预测曲线可以直观评估出炸药量和复合结构中波纹钢波高变化对墙面板损伤等级的影响。

为探究不同波纹钢-混凝土板复合结构的水下抗爆机理,采用光滑粒子流体动力学与有限单元(FEM-SPH)耦合方法模拟混凝土板在水下接触爆炸下的损伤过程,并与试验结果对比,以验证数值方法的有效性;采用FEM-SPH方法探究不同防护方案下墙面板毁伤过程及失效模式,揭示其水下防爆机理,并构建出墙面板损伤等级预测曲线。研究结果表明:模拟结果与试验结果较为吻合,验证了模拟方法的有效性;在含12 mm厚波纹钢的复合结构(T-12)、含75°夹角的波纹钢复合结构(A-75)和含厚70 mm波纹钢的复合结构(WH-70)三种防护方案下,墙面板的毁伤范围较未加固墙面板最大降幅分别为83.0%、81.6%和82.5%;预测曲线可以直观评估出炸药量和复合结构中波纹钢波高变化对墙面板损伤等级的影响。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0336

摘要:

为探究定向断裂控制爆破下层理页岩的爆破致裂机理,采用切缝药包,对四种切缝角度下的页岩立方体试件进行爆破试验,采用数字图像相关技术(DIC)对页岩试件表面应变场的演化过程进行监测,分析了微裂纹孕育至宏观裂纹贯通的内在机理,并基于盒维数理论计算了不同切缝角度下页岩试件表面裂纹的分形维数,采用Matlab软件对爆后块度的筛分方法进行了编程分析,开发了全自动的粒径分析程序,实现了粒径圈定的可视化。试验结果表明:试件在不同比例爆距内的裂纹总密度与比例爆距之间存在负相关的幂函数关系,切缝方向与层理弱面的夹角对微观损伤区域出现的位置影响显著,当层理弱面与切缝方向平行时,损伤区域多集中于层理弱面处,对宏观裂纹的扩展路径影响显著,易于形成单一裂纹;层理弱面处的能量泄露是造成页岩爆破破碎效果较差的重要因素,当切缝方向与层理弱面一致时,试件爆后的大块占比较高,爆后块度的分形维数平均值在各组间最低,仅为0.7843,而当切缝方向与层理面垂直时,试件的爆后块度分布较为均匀,爆后块度的分形维数平均值达到了2.5233,爆破破碎效果相对较好。

为探究定向断裂控制爆破下层理页岩的爆破致裂机理,采用切缝药包,对四种切缝角度下的页岩立方体试件进行爆破试验,采用数字图像相关技术(DIC)对页岩试件表面应变场的演化过程进行监测,分析了微裂纹孕育至宏观裂纹贯通的内在机理,并基于盒维数理论计算了不同切缝角度下页岩试件表面裂纹的分形维数,采用Matlab软件对爆后块度的筛分方法进行了编程分析,开发了全自动的粒径分析程序,实现了粒径圈定的可视化。试验结果表明:试件在不同比例爆距内的裂纹总密度与比例爆距之间存在负相关的幂函数关系,切缝方向与层理弱面的夹角对微观损伤区域出现的位置影响显著,当层理弱面与切缝方向平行时,损伤区域多集中于层理弱面处,对宏观裂纹的扩展路径影响显著,易于形成单一裂纹;层理弱面处的能量泄露是造成页岩爆破破碎效果较差的重要因素,当切缝方向与层理弱面一致时,试件爆后的大块占比较高,爆后块度的分形维数平均值在各组间最低,仅为0.7843,而当切缝方向与层理面垂直时,试件的爆后块度分布较为均匀,爆后块度的分形维数平均值达到了2.5233,爆破破碎效果相对较好。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0228

摘要:

利用分离式霍普金森压杆对TC11钛合金平板帽形试样进行动态加载,基于高频红外点阵测温技术捕捉了剪切区温升随加载时间变化的历程,结合热传导理论分析和动态剪切数值模拟,分析了动态剪切过程中剪切区温升随时间和空间的分布规律。研究结果表明,在动态剪切加载下,TC11钛合金表现出脆性的变形行为,剪切区最高温升为430 ℃,且在实验所覆盖的加载速率范围内,加载速率对动态剪切温升影响不明显;显著的温升主要集中在剪切区中心附近100 μm量级区域内,温升区具有高度局部化的特征,且剪切区维持较高温度所持续的时间在10 μs量级。理论研究和数值模拟发现,动态加载下剪切区内最高温度可高达751 ℃,剪切区温度时空分布规律与实验结果保持一致。实验和数值模拟结果均显示,剪切区最高温升发生在材料断裂时刻,表明剪切区显著温升应来源于剪切变形造成的应变高度集中发展。

利用分离式霍普金森压杆对TC11钛合金平板帽形试样进行动态加载,基于高频红外点阵测温技术捕捉了剪切区温升随加载时间变化的历程,结合热传导理论分析和动态剪切数值模拟,分析了动态剪切过程中剪切区温升随时间和空间的分布规律。研究结果表明,在动态剪切加载下,TC11钛合金表现出脆性的变形行为,剪切区最高温升为430 ℃,且在实验所覆盖的加载速率范围内,加载速率对动态剪切温升影响不明显;显著的温升主要集中在剪切区中心附近100 μm量级区域内,温升区具有高度局部化的特征,且剪切区维持较高温度所持续的时间在10 μs量级。理论研究和数值模拟发现,动态加载下剪切区内最高温度可高达751 ℃,剪切区温度时空分布规律与实验结果保持一致。实验和数值模拟结果均显示,剪切区最高温升发生在材料断裂时刻,表明剪切区显著温升应来源于剪切变形造成的应变高度集中发展。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0187

摘要:

针对爆炸用激波管缺乏相应的经验公式和数值模拟时效性差的问题,同时为了快速得到激波管内的峰值压力,建立预测爆炸用激波管试验段峰值压力的四层BP神经网络。在验证网格独立性后,采用数值模拟方法计算激波管试验段峰值压力,计算结果与激波管爆炸试验结果对比,平均相对误差为2.69%。证明激波管数值模拟模型的准确性后,将数值模拟得到的195组激波管测得的峰值压力作为输出层,激波管驱动段TNT的药量、药柱的长径比以及爆炸比例距离作为神经网络的输入层。为了加快神经网络迭代速度和提高预测精度,使用ADAM算法作为神经网络误差梯度下降的优化算法。结果表明,训练好的神经网络得到的预测结果与模拟值基本吻合,预测结果与数值模拟结果的平均相对误差为3.26%。BP神经网络模型能够反映激波管爆炸的峰值压力与影响因素之间的映射关系,采用BP 神经网络模型计算时比数值模拟节约了大量运算时间。

针对爆炸用激波管缺乏相应的经验公式和数值模拟时效性差的问题,同时为了快速得到激波管内的峰值压力,建立预测爆炸用激波管试验段峰值压力的四层BP神经网络。在验证网格独立性后,采用数值模拟方法计算激波管试验段峰值压力,计算结果与激波管爆炸试验结果对比,平均相对误差为2.69%。证明激波管数值模拟模型的准确性后,将数值模拟得到的195组激波管测得的峰值压力作为输出层,激波管驱动段TNT的药量、药柱的长径比以及爆炸比例距离作为神经网络的输入层。为了加快神经网络迭代速度和提高预测精度,使用ADAM算法作为神经网络误差梯度下降的优化算法。结果表明,训练好的神经网络得到的预测结果与模拟值基本吻合,预测结果与数值模拟结果的平均相对误差为3.26%。BP神经网络模型能够反映激波管爆炸的峰值压力与影响因素之间的映射关系,采用BP 神经网络模型计算时比数值模拟节约了大量运算时间。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0470

摘要:

长脉宽爆炸波与结构作用的波传播及其载荷分布规律是大型爆炸防护设计与安全评估的重要基础。为了掌握长脉宽爆炸波与圆柱壳的相互作用机制及其作用下圆柱壳表面的载荷分布规律,开展了100 ms级冲击波圆柱绕流的激波管试验,并采用大涡模拟方法和高阶WENO-TCD(weighted essentially non-oscillatory-tuned centered difference)混合格式进一步对150 ms长脉宽冲击波与圆柱作用过程的波系演化与压力分布进行了数值分析。结果表明:数值仿真与压力实测结果吻合较好,长脉宽作用下圆柱壳载荷分布呈现出明显的角度和高度相关性,背面压力高于侧面甚至与迎爆面相当,具有不同于传统短脉宽冲击波传播中的压力衰减模式。流场的压力云纹和波系三维结构演化揭示了侧端面的突然扩张是压力初期震荡及相比于正面和背面压力更低的主要原因;系列绕射激波在壳体背面碰撞与反射,以及序列减速激波在135°相位附近的驻定与叠加作用,是引起背面压力呈现出载荷整体提升的主要机制。此外,背风面上尾涡结构的形成与演化过程受边界效应的影响是导致长脉宽圆柱壳载荷分布沿高度方向出现差异的关键因素。

长脉宽爆炸波与结构作用的波传播及其载荷分布规律是大型爆炸防护设计与安全评估的重要基础。为了掌握长脉宽爆炸波与圆柱壳的相互作用机制及其作用下圆柱壳表面的载荷分布规律,开展了100 ms级冲击波圆柱绕流的激波管试验,并采用大涡模拟方法和高阶WENO-TCD(weighted essentially non-oscillatory-tuned centered difference)混合格式进一步对150 ms长脉宽冲击波与圆柱作用过程的波系演化与压力分布进行了数值分析。结果表明:数值仿真与压力实测结果吻合较好,长脉宽作用下圆柱壳载荷分布呈现出明显的角度和高度相关性,背面压力高于侧面甚至与迎爆面相当,具有不同于传统短脉宽冲击波传播中的压力衰减模式。流场的压力云纹和波系三维结构演化揭示了侧端面的突然扩张是压力初期震荡及相比于正面和背面压力更低的主要原因;系列绕射激波在壳体背面碰撞与反射,以及序列减速激波在135°相位附近的驻定与叠加作用,是引起背面压力呈现出载荷整体提升的主要机制。此外,背风面上尾涡结构的形成与演化过程受边界效应的影响是导致长脉宽圆柱壳载荷分布沿高度方向出现差异的关键因素。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0424

摘要:

为探究碳纳米管增强混凝土在冲击荷载作用下的动态压缩行为,采用\begin{document}$\varnothing $\end{document} ![]()

![]()

为探究碳纳米管增强混凝土在冲击荷载作用下的动态压缩行为,采用

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0465

摘要:

为了探究典型金属粉末对燃料空气炸药(fuel air explosive,FAE)冲击波效应和热毁伤性能的影响,采用20 L球形液体爆炸测试系统并结合比色测温方法,深入研究了不同金属粉种类和含量下环氧丙烷(epoxypropane,PO)的燃爆特性、火焰结构及温度分布特征。实验结果表明:纯环氧丙烷的最佳质量浓度为780 g/m3,∆pmax = 0.799 MPa,(dp/dt)max = 52.438 MPa/s。添加Al粉、Ti粉和Mg粉的环氧丙烷最大燃爆超压、最大压力上升速率和最大火焰平均温度均随着金属粉末质量比(I)的增加而增大,而最大压力上升时间的变化趋势则与之相反;最大燃爆超压和最大火焰平均温度的变化规律一致,从大到小依次为:Al/PO、Mg/PO、Ti/PO,且当金属粉的质量比I = 40%时,3种固-液混合燃料的∆pmax值相较于纯环氧丙烷分别增加了12.00%、8.41%和11.54%;此外,最大压力上升速率和燃烧速率的变化规律一致,从大到小依次为:Mg/PO、Al/PO、Ti/PO,且当金属粉的质量比I = 40%时,3种固-液混合燃料的(dp/dt)max值相较于纯环氧丙烷分别增加了41.91%、39.60%和45.29%。研究结果表明,不同高能金属粉末在改善环氧丙烷燃爆性能方面各有优势,在FAE的配方设计时,应根据毁伤性能指标合理选择金属粉末作为含能添加剂。

为了探究典型金属粉末对燃料空气炸药(fuel air explosive,FAE)冲击波效应和热毁伤性能的影响,采用20 L球形液体爆炸测试系统并结合比色测温方法,深入研究了不同金属粉种类和含量下环氧丙烷(epoxypropane,PO)的燃爆特性、火焰结构及温度分布特征。实验结果表明:纯环氧丙烷的最佳质量浓度为780 g/m3,∆pmax = 0.799 MPa,(dp/dt)max = 52.438 MPa/s。添加Al粉、Ti粉和Mg粉的环氧丙烷最大燃爆超压、最大压力上升速率和最大火焰平均温度均随着金属粉末质量比(I)的增加而增大,而最大压力上升时间的变化趋势则与之相反;最大燃爆超压和最大火焰平均温度的变化规律一致,从大到小依次为:Al/PO、Mg/PO、Ti/PO,且当金属粉的质量比I = 40%时,3种固-液混合燃料的∆pmax值相较于纯环氧丙烷分别增加了12.00%、8.41%和11.54%;此外,最大压力上升速率和燃烧速率的变化规律一致,从大到小依次为:Mg/PO、Al/PO、Ti/PO,且当金属粉的质量比I = 40%时,3种固-液混合燃料的(dp/dt)max值相较于纯环氧丙烷分别增加了41.91%、39.60%和45.29%。研究结果表明,不同高能金属粉末在改善环氧丙烷燃爆性能方面各有优势,在FAE的配方设计时,应根据毁伤性能指标合理选择金属粉末作为含能添加剂。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0389

摘要:

准确地剖析反射波与透射波的形成过程与影响机理是SHPB(split Hopkinson pressure bar)精细化试验设计与精准数据处理的核心前提之一。针对夹心杆系统,分析矩形、梯形与半正弦三种典型入射波加载阶段系统中一维弹塑性波的传播与演化,定量研究试件中弹塑性波的传播、两个界面上弹塑性的透反射及其系列透反射波的相互作用影响。结果表明:首先,弹塑性波特别是应力波在弹塑性交界面上的透反射中占主要地位,纯弹性波的透反射与传播反而影响较小;其次,当入射波加载区间有一定的宽度时,杆2中弹性波在两个界面上的多次透反射对反射波造成衰减的同时对透射波进一步强化,这种衰减使得半正弦波对应的反射波峰值并不是在0.5个无量纲时间时,而是有所提前;第三,与传统SHPB分析中弹性波在界面上透反射的初步规律不同,无论是矩形波、梯形波还是半正弦波入射时,试件材料的杨氏模量与密度改变虽然明显影响其弹性波的阻抗比,但对透反射波波形及其峰值强度影响并不明显。研究结果可为SHPB的精细化设计与数据的精准分析提供科学依据。

准确地剖析反射波与透射波的形成过程与影响机理是SHPB(split Hopkinson pressure bar)精细化试验设计与精准数据处理的核心前提之一。针对夹心杆系统,分析矩形、梯形与半正弦三种典型入射波加载阶段系统中一维弹塑性波的传播与演化,定量研究试件中弹塑性波的传播、两个界面上弹塑性的透反射及其系列透反射波的相互作用影响。结果表明:首先,弹塑性波特别是应力波在弹塑性交界面上的透反射中占主要地位,纯弹性波的透反射与传播反而影响较小;其次,当入射波加载区间有一定的宽度时,杆2中弹性波在两个界面上的多次透反射对反射波造成衰减的同时对透射波进一步强化,这种衰减使得半正弦波对应的反射波峰值并不是在0.5个无量纲时间时,而是有所提前;第三,与传统SHPB分析中弹性波在界面上透反射的初步规律不同,无论是矩形波、梯形波还是半正弦波入射时,试件材料的杨氏模量与密度改变虽然明显影响其弹性波的阻抗比,但对透反射波波形及其峰值强度影响并不明显。研究结果可为SHPB的精细化设计与数据的精准分析提供科学依据。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0394

摘要:

为了研究深部大理岩的动态力学特性,首先基于离散元PFC (particle flow code)和有限差分FLAC (fast Lagrangian analysis of continua)耦合法,对大理岩的细观参数进行标定。接着,对三维分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar, SHPB)冲击模拟中的动态应力平衡条件及均匀性假设进行数值验证。最后,对真三轴应力环境下大理岩的应力-应变响应、破碎特征及能量演化机理等问题进行深入分析。结果表明:基于PFC-FLAC耦合理论的真三轴SHPB试验数值结果满足应力均匀性假设,模拟得到的应力-应变曲线与室内试验数据高度一致。峰值应力、峰值应变随着冲击方向上预压值(下称“轴向压力”)的增大呈下降趋势。在轴向压力相同时,试样峰值应力增幅随入射应力的提高逐渐变小;当入射应力固定时,轴向压力对试样峰值应力有削弱作用,垂直于冲击方向的围压(下称“侧向压力”)则会提升试样的抗压强度。加载过程中声发射事件爆发期整体上发生在应力峰后段,并在此阶段试样内形成较明显的宏观破碎带。在真三轴动态压缩下,大理岩破坏试样主要以拉伸裂纹居多,在总裂纹数中占比超过80%。试样从加载至破坏的过程伴随有能量的变化,达到应力峰值点时试样的应变储能达到极限,之后转化为以耗散能为主、颗粒动能等为辅的能量形式。

为了研究深部大理岩的动态力学特性,首先基于离散元PFC (particle flow code)和有限差分FLAC (fast Lagrangian analysis of continua)耦合法,对大理岩的细观参数进行标定。接着,对三维分离式霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar, SHPB)冲击模拟中的动态应力平衡条件及均匀性假设进行数值验证。最后,对真三轴应力环境下大理岩的应力-应变响应、破碎特征及能量演化机理等问题进行深入分析。结果表明:基于PFC-FLAC耦合理论的真三轴SHPB试验数值结果满足应力均匀性假设,模拟得到的应力-应变曲线与室内试验数据高度一致。峰值应力、峰值应变随着冲击方向上预压值(下称“轴向压力”)的增大呈下降趋势。在轴向压力相同时,试样峰值应力增幅随入射应力的提高逐渐变小;当入射应力固定时,轴向压力对试样峰值应力有削弱作用,垂直于冲击方向的围压(下称“侧向压力”)则会提升试样的抗压强度。加载过程中声发射事件爆发期整体上发生在应力峰后段,并在此阶段试样内形成较明显的宏观破碎带。在真三轴动态压缩下,大理岩破坏试样主要以拉伸裂纹居多,在总裂纹数中占比超过80%。试样从加载至破坏的过程伴随有能量的变化,达到应力峰值点时试样的应变储能达到极限,之后转化为以耗散能为主、颗粒动能等为辅的能量形式。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0381

摘要:

为研究密闭空间中复合装药能量的释放特性,设计了一种同轴复合装药,其内层为温压炸药,外层为不同组分的混合燃料,混合燃料主要由铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料或硼基燃料组成,利用密闭爆炸装置开展了复合装药内爆炸试验,获取了壁面冲击波超压和准静态压力。试验结果表明:相同质量、不同硼基燃料含量的复合装药在密闭空间内爆炸,产生的准静态压力随着硼基燃料含量的增加呈现先升高后降低的趋势,硼基燃料分解产物参与二次反应的最佳体积分数在1.0%左右;对于复合装药,密闭空间中氧气含量有限,当参与二次反应的物质浓度达到一定阈值,无论是提高点火能量还是提高反应物浓度,准静态压力都无法获得高效提升,能量利用率没有提高。

为研究密闭空间中复合装药能量的释放特性,设计了一种同轴复合装药,其内层为温压炸药,外层为不同组分的混合燃料,混合燃料主要由铝/聚四氟乙烯(Al/PTFE)活性材料或硼基燃料组成,利用密闭爆炸装置开展了复合装药内爆炸试验,获取了壁面冲击波超压和准静态压力。试验结果表明:相同质量、不同硼基燃料含量的复合装药在密闭空间内爆炸,产生的准静态压力随着硼基燃料含量的增加呈现先升高后降低的趋势,硼基燃料分解产物参与二次反应的最佳体积分数在1.0%左右;对于复合装药,密闭空间中氧气含量有限,当参与二次反应的物质浓度达到一定阈值,无论是提高点火能量还是提高反应物浓度,准静态压力都无法获得高效提升,能量利用率没有提高。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0220

摘要:

为研究入口当量比的不均匀分布对旋转爆震燃烧室性能的影响,建立当量比在入口环缝的径向或周向的函数模型,将此式代入组分质量分数与当量比的关系式,得到组分质量分数在径向或周向的分布函数。通过Fluent软件中的自定义函数工具,构造入口边界组分的分布函数,利用三维瞬态欧拉方程模拟了基于C10H22/air旋转爆震燃烧室的爆震波传播过程及流场特性,对比了不同当量比分布下爆震波及旋转爆震燃烧室性能参数的变化特征。结果表明:入口当量比的不均匀分布会影响爆震波的传播特性;当量比为0.4~1.6且沿径向非均匀分布时,随着入口面中线位置当量比的增大,爆震波的高度减小;当量比为0.4~1.6且沿周向非均匀分布时,随着变化周期数的增加,爆震波的高度几乎不受影响;当量比的不均匀分布会削弱旋转爆震燃烧室的增压效果和温升效果,沿径向不均匀分布的情况相较于沿周向不均匀分布的情况,影响更明显;旋转爆震燃烧室内,爆震波的诱导和反应区并非严格位于前导激波正后方,而是位于前导激波的斜后方,且在曲率的影响下,在靠近燃烧室外壁面区域,前导激波则沿中径圆柱面的圆周线传播。

为研究入口当量比的不均匀分布对旋转爆震燃烧室性能的影响,建立当量比在入口环缝的径向或周向的函数模型,将此式代入组分质量分数与当量比的关系式,得到组分质量分数在径向或周向的分布函数。通过Fluent软件中的自定义函数工具,构造入口边界组分的分布函数,利用三维瞬态欧拉方程模拟了基于C10H22/air旋转爆震燃烧室的爆震波传播过程及流场特性,对比了不同当量比分布下爆震波及旋转爆震燃烧室性能参数的变化特征。结果表明:入口当量比的不均匀分布会影响爆震波的传播特性;当量比为0.4~1.6且沿径向非均匀分布时,随着入口面中线位置当量比的增大,爆震波的高度减小;当量比为0.4~1.6且沿周向非均匀分布时,随着变化周期数的增加,爆震波的高度几乎不受影响;当量比的不均匀分布会削弱旋转爆震燃烧室的增压效果和温升效果,沿径向不均匀分布的情况相较于沿周向不均匀分布的情况,影响更明显;旋转爆震燃烧室内,爆震波的诱导和反应区并非严格位于前导激波正后方,而是位于前导激波的斜后方,且在曲率的影响下,在靠近燃烧室外壁面区域,前导激波则沿中径圆柱面的圆周线传播。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0255

摘要:

为了研究隧道结构在水中爆炸冲击下的荷载分布和动力响应,设计并制作了1/10缩尺隧道模型,进行了3次水下爆炸试验,对隧道模型的压力、冲量和位移进行了研究。研究结果表明:冲击波在浅水区会产生明显的水面截断效应,该效应会使近水面的冲量减小;自由场冲击波峰值压力的试验值与理论值吻合良好,误差在20%以内。圆形截面隧道迎爆面峰值压力为自由场峰值压力的1.626~1.716倍,顶面峰值压力为自由场峰值压力的55.4%~65.2%,背爆面峰值压力为自由场峰值压力的25.5%~31.3%;水中爆炸作用下的冲量时程曲线呈明显的阶梯状,每一次的气泡脉动都伴随着相应的冲量增加;水下爆炸会引起隧道结构产生振动,其振动过程可分为结构急速变形、结构大幅振动和结构颤振3个阶段,隧道结构的最大位移发生在结构大幅振动阶段。

为了研究隧道结构在水中爆炸冲击下的荷载分布和动力响应,设计并制作了1/10缩尺隧道模型,进行了3次水下爆炸试验,对隧道模型的压力、冲量和位移进行了研究。研究结果表明:冲击波在浅水区会产生明显的水面截断效应,该效应会使近水面的冲量减小;自由场冲击波峰值压力的试验值与理论值吻合良好,误差在20%以内。圆形截面隧道迎爆面峰值压力为自由场峰值压力的1.626~1.716倍,顶面峰值压力为自由场峰值压力的55.4%~65.2%,背爆面峰值压力为自由场峰值压力的25.5%~31.3%;水中爆炸作用下的冲量时程曲线呈明显的阶梯状,每一次的气泡脉动都伴随着相应的冲量增加;水下爆炸会引起隧道结构产生振动,其振动过程可分为结构急速变形、结构大幅振动和结构颤振3个阶段,隧道结构的最大位移发生在结构大幅振动阶段。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0353

摘要:

为了研究HMX基含铝压装炸药在慢烤过程中点火时刻的压力参量,设计了0.1和1℃/min升温速率下的慢烤试验,并对炸药内部进行了多点测温。在此基础上,基于炸药的通用烤燃模型,将HMX的多步分解机制与铝粉反应相结合,并考虑其分解中的相变过程,建立了HMX基含铝压装炸药慢烤反应速率与压力相关的计算模型并进行数值模拟研究。试验结果表明,在0.1℃/min的升温速率下,端盖喷出,壳体沿轴向撕开裂缝,无药粉残留,判定炸药发生爆燃反应;在1℃/min的升温速率下,壳体发生轻微变形,有部分药粉残留,判定炸药发生燃烧反应。数值研究结果表明,随着热刺激强度的提高,炸药的点火温度呈对数上升趋势,而烤燃弹的反应进度和内部压力呈现指数下降趋势,且烤燃弹内部的反应压力在HMX相变前呈缓慢上升趋势,相变后呈快速上升趋势。

为了研究HMX基含铝压装炸药在慢烤过程中点火时刻的压力参量,设计了0.1和1℃/min升温速率下的慢烤试验,并对炸药内部进行了多点测温。在此基础上,基于炸药的通用烤燃模型,将HMX的多步分解机制与铝粉反应相结合,并考虑其分解中的相变过程,建立了HMX基含铝压装炸药慢烤反应速率与压力相关的计算模型并进行数值模拟研究。试验结果表明,在0.1℃/min的升温速率下,端盖喷出,壳体沿轴向撕开裂缝,无药粉残留,判定炸药发生爆燃反应;在1℃/min的升温速率下,壳体发生轻微变形,有部分药粉残留,判定炸药发生燃烧反应。数值研究结果表明,随着热刺激强度的提高,炸药的点火温度呈对数上升趋势,而烤燃弹的反应进度和内部压力呈现指数下降趋势,且烤燃弹内部的反应压力在HMX相变前呈缓慢上升趋势,相变后呈快速上升趋势。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0380

摘要:

霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)实验中试件的应力不均匀对应力-应变曲线的弹性阶段有显著影响,而弹性阶段是研究混凝土等低声速材料或高应变率加载条件下某些金属材料的关键。针对一维杆系统,利用一维弹性增量波理论,推导了线性入射波作用时应力应变和杨氏模量的解析式,研究了试件两端应力差和速度差对试件弹性阶段曲线及杨氏模量准确性的影响;进一步给出了任意形状入射波作用下试件弹性阶段曲线和切线杨氏模量的求解方法,分析了入射波斜率和形状特征对试件应力均匀性及曲线的影响。结果表明:试件弹性阶段曲线及杨氏模量的准确性与试件两端应力差的变化趋势有关,但并不完全依赖试件两端应力差,与入射波斜率、形状特征以及试件屈服强度等因素耦合相关;线性加载波斜率增大,切线模量和割线模量与实际值的差异均增大,在斜率较大时,割线模量的准确性要高于切线模量;入射波形状以正弦波为参考,曲线的初始斜率低时,切线模量的准确性高于割线模量,曲线的初始斜率高时则相反。

霍普金森压杆(split Hopkinson pressure bar,SHPB)实验中试件的应力不均匀对应力-应变曲线的弹性阶段有显著影响,而弹性阶段是研究混凝土等低声速材料或高应变率加载条件下某些金属材料的关键。针对一维杆系统,利用一维弹性增量波理论,推导了线性入射波作用时应力应变和杨氏模量的解析式,研究了试件两端应力差和速度差对试件弹性阶段曲线及杨氏模量准确性的影响;进一步给出了任意形状入射波作用下试件弹性阶段曲线和切线杨氏模量的求解方法,分析了入射波斜率和形状特征对试件应力均匀性及曲线的影响。结果表明:试件弹性阶段曲线及杨氏模量的准确性与试件两端应力差的变化趋势有关,但并不完全依赖试件两端应力差,与入射波斜率、形状特征以及试件屈服强度等因素耦合相关;线性加载波斜率增大,切线模量和割线模量与实际值的差异均增大,在斜率较大时,割线模量的准确性要高于切线模量;入射波形状以正弦波为参考,曲线的初始斜率低时,切线模量的准确性高于割线模量,曲线的初始斜率高时则相反。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0449

摘要:

为探索循环动力扰动作用下冻融岩体的强度和变形特性及损伤机理,开展了两种冲击气压下冻融红砂岩的循环冲击试验,研究了循环冲击次数和冻融次数对应力波传播、动态应力-应变曲线、峰值应力和峰值应变的影响规律;基于Lemaitre应变等效原理,提出了能够综合考虑循环冲击和冻融影响的累积损伤因子的计算方法,分析了冻融和循环冲击作用后红砂岩的微观结构特征。结果表明:循环冲击荷载下不同冻融次数处理后的红砂岩试样均呈拉伸破坏模式;红砂岩试样可承受的循环冲击次数与冻融次数呈负相关,冻融75次后试样在首次冲击后即达到破坏状态;循环冲击次数主要影响透射波的起跳点、峰值点对应的横坐标和振幅以及反射波的振幅,而冻融循环次数对第一次冲击时透射波的起跳点、峰值点对应的横坐标和振幅影响较大;红砂岩试样累积损伤因子与动态峰值应力呈现较好的负相关变化规律;冻融和循环冲击复合作用后红砂岩内部裂纹沿颗粒边界扩展且与孔洞连接形成较为复杂的网络。

为探索循环动力扰动作用下冻融岩体的强度和变形特性及损伤机理,开展了两种冲击气压下冻融红砂岩的循环冲击试验,研究了循环冲击次数和冻融次数对应力波传播、动态应力-应变曲线、峰值应力和峰值应变的影响规律;基于Lemaitre应变等效原理,提出了能够综合考虑循环冲击和冻融影响的累积损伤因子的计算方法,分析了冻融和循环冲击作用后红砂岩的微观结构特征。结果表明:循环冲击荷载下不同冻融次数处理后的红砂岩试样均呈拉伸破坏模式;红砂岩试样可承受的循环冲击次数与冻融次数呈负相关,冻融75次后试样在首次冲击后即达到破坏状态;循环冲击次数主要影响透射波的起跳点、峰值点对应的横坐标和振幅以及反射波的振幅,而冻融循环次数对第一次冲击时透射波的起跳点、峰值点对应的横坐标和振幅影响较大;红砂岩试样累积损伤因子与动态峰值应力呈现较好的负相关变化规律;冻融和循环冲击复合作用后红砂岩内部裂纹沿颗粒边界扩展且与孔洞连接形成较为复杂的网络。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0392

摘要:

相对于入射波加载阶段透反射分析过程,入射波平台段持续时间长且弹塑性传播与演化行为复杂得多,此阶段试件内弹塑性波相互作用的影响非常明显。开展了矩形入射波作用下试件内弹塑性波的相互作用及其在两个界面上的弹塑性透反射行为计算,定量研究了夹心杆系统中反射波的衰减特征。结果表明:强入射波作用下,由于弹塑性波相互作用,试件内形成了曲线型弹塑性交界面,使透射端达到屈服状态的时间明显提前,该弹塑性交界面以大于弹性声速的速度向反射端变速传播;在塑性阶段,反射波的衰减是试件截面积增大引起的广义波阻抗增大和压缩引起的塑性波往返次数增加两个方面导致的衰减量之和。计算显示,试件的密度变化虽然明显影响其波速和广义波阻抗,但两个方面引起的衰减量之和正好接近于零,使得密度变化对透反射波平台段变化的影响可以忽略;塑性模量的增大使得反射波在平台端衰减更快,而试件直径对反射波衰减速度的影响并不是单调的,从4 mm增大到10 mm,反射波衰减速度增大,但增大到12 mm后衰减量反而有所减小。研究结果可为分离式Hopkinson压杆试验透反射波形的深入分析以及精细化试验设计与数据处理提供参考。

相对于入射波加载阶段透反射分析过程,入射波平台段持续时间长且弹塑性传播与演化行为复杂得多,此阶段试件内弹塑性波相互作用的影响非常明显。开展了矩形入射波作用下试件内弹塑性波的相互作用及其在两个界面上的弹塑性透反射行为计算,定量研究了夹心杆系统中反射波的衰减特征。结果表明:强入射波作用下,由于弹塑性波相互作用,试件内形成了曲线型弹塑性交界面,使透射端达到屈服状态的时间明显提前,该弹塑性交界面以大于弹性声速的速度向反射端变速传播;在塑性阶段,反射波的衰减是试件截面积增大引起的广义波阻抗增大和压缩引起的塑性波往返次数增加两个方面导致的衰减量之和。计算显示,试件的密度变化虽然明显影响其波速和广义波阻抗,但两个方面引起的衰减量之和正好接近于零,使得密度变化对透反射波平台段变化的影响可以忽略;塑性模量的增大使得反射波在平台端衰减更快,而试件直径对反射波衰减速度的影响并不是单调的,从4 mm增大到10 mm,反射波衰减速度增大,但增大到12 mm后衰减量反而有所减小。研究结果可为分离式Hopkinson压杆试验透反射波形的深入分析以及精细化试验设计与数据处理提供参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0398

摘要:

结合某大口径锥头弹体高速倾斜入水试验,采用任意拉格朗日-欧拉(arbitrary Lagrange-Euler,ALE)流固耦合方法对弹体倾斜入水偏转行为进行数值模拟。研究了弹体以500 m/s高速倾斜入水过程中不同受力模式、载荷变化特征以及弹体发生偏转的力学机理,分析了入水角度对弹体偏转规律的影响。结果表明:在俯仰力矩作用下,弹体均发生抬头方向偏转,且偏转速度呈现先增大后减小的趋势,偏转程度在不同入水角度范围内呈现不同的变化趋势。当入水角度小于15°时,弹体会发生“跳弹”现象;当入水角度为30°~60°时,弹体偏转趋势基本一致,均由初始倾斜状态逐渐转动至水平状态、竖直状态并最终以弹头朝入水反方向的“出水”姿态向水下运动;当入水角度为75°时,弹体转动至水平状态后,并未能继续偏转至竖直状态,直接以弹头朝斜上方的姿态向水下运动;弹体的入水侵深随入水角度的增大而增大,且增大趋势近似满足指数函数关系。

结合某大口径锥头弹体高速倾斜入水试验,采用任意拉格朗日-欧拉(arbitrary Lagrange-Euler,ALE)流固耦合方法对弹体倾斜入水偏转行为进行数值模拟。研究了弹体以500 m/s高速倾斜入水过程中不同受力模式、载荷变化特征以及弹体发生偏转的力学机理,分析了入水角度对弹体偏转规律的影响。结果表明:在俯仰力矩作用下,弹体均发生抬头方向偏转,且偏转速度呈现先增大后减小的趋势,偏转程度在不同入水角度范围内呈现不同的变化趋势。当入水角度小于15°时,弹体会发生“跳弹”现象;当入水角度为30°~60°时,弹体偏转趋势基本一致,均由初始倾斜状态逐渐转动至水平状态、竖直状态并最终以弹头朝入水反方向的“出水”姿态向水下运动;当入水角度为75°时,弹体转动至水平状态后,并未能继续偏转至竖直状态,直接以弹头朝斜上方的姿态向水下运动;弹体的入水侵深随入水角度的增大而增大,且增大趋势近似满足指数函数关系。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0259

摘要:

针对传统单轨火箭橇系统零部件附加质量过高的问题,提出了一种由发动机和滑靴组成的箭橇一体化结构,采用三维欧拉-伯努利梁单元对火箭橇系统进行离散,对滑靴位置做寻优计算,发现中滑靴处于前后滑靴的中间位置时,系统振动量最小,位置分布最优。设计了3种滑靴与发动机壳体连接的方案:(1) 滑靴通过锯齿形焊缝与发动机壳体包覆连接,(2) 发动机壳体直接堆放在滑靴靴体上,(3) 滑靴通过支撑板过渡件与发动机壳体连接。采用橇-轨耦合动力学方法计算方案2和方案3的在轨安全性,方案3的火箭橇系统力学环境更优,其系统附加质量比传统单轨橇降低了73%。最后,开展了箭橇一体化验证试验,验证了箭橇一体化设计方案的合理性。

针对传统单轨火箭橇系统零部件附加质量过高的问题,提出了一种由发动机和滑靴组成的箭橇一体化结构,采用三维欧拉-伯努利梁单元对火箭橇系统进行离散,对滑靴位置做寻优计算,发现中滑靴处于前后滑靴的中间位置时,系统振动量最小,位置分布最优。设计了3种滑靴与发动机壳体连接的方案:(1) 滑靴通过锯齿形焊缝与发动机壳体包覆连接,(2) 发动机壳体直接堆放在滑靴靴体上,(3) 滑靴通过支撑板过渡件与发动机壳体连接。采用橇-轨耦合动力学方法计算方案2和方案3的在轨安全性,方案3的火箭橇系统力学环境更优,其系统附加质量比传统单轨橇降低了73%。最后,开展了箭橇一体化验证试验,验证了箭橇一体化设计方案的合理性。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0399

摘要:

以工业固废煤矸石(coal gangue,CG)为原料,通过焙烧、酸碱激发和物理研磨等方法对其进行改性,得到一种表面粗糙、比表面积较大的微孔改性煤矸石(modified coal gangue,MCG)材料。以MCG作为基体,采用机械化学技术将一种新型阻燃剂海藻酸钠(sodium alginate,SA)与MCG进行复配,制备出一种高效、环保、经济的改性煤矸石-海藻酸钠(MCG-SA)粉体抑爆剂。运用热重分析仪、扫描电子显微镜、X射线衍射分别对上述3种粉体进行表征,以确定其热分解特性、微观形貌和晶相成分。在自行搭建试验平台的基础上探究了MCG、SA及其复合粉体在不同复配比、不同添加质量条件下对甲烷-空气预混气体的爆炸压力、火焰传播速度等特性参数的影响。研究结果表明:MCG、SA及MCG-SA粉体具有良好的抑爆效果,且复合粉体的抑爆能力优于单一粉体。其中,质量为250 mg、SA质量分数为50t%的复合粉末对甲烷体积分数为9.5%的甲烷/空气爆炸的协同抑制效果最显著,最大爆炸压力和最大火焰传播速度分别降低36.72%和68.93%,最大爆炸压力和最大火焰传播速度的抵达时间分别延长243.36%和171.33%。

以工业固废煤矸石(coal gangue,CG)为原料,通过焙烧、酸碱激发和物理研磨等方法对其进行改性,得到一种表面粗糙、比表面积较大的微孔改性煤矸石(modified coal gangue,MCG)材料。以MCG作为基体,采用机械化学技术将一种新型阻燃剂海藻酸钠(sodium alginate,SA)与MCG进行复配,制备出一种高效、环保、经济的改性煤矸石-海藻酸钠(MCG-SA)粉体抑爆剂。运用热重分析仪、扫描电子显微镜、X射线衍射分别对上述3种粉体进行表征,以确定其热分解特性、微观形貌和晶相成分。在自行搭建试验平台的基础上探究了MCG、SA及其复合粉体在不同复配比、不同添加质量条件下对甲烷-空气预混气体的爆炸压力、火焰传播速度等特性参数的影响。研究结果表明:MCG、SA及MCG-SA粉体具有良好的抑爆效果,且复合粉体的抑爆能力优于单一粉体。其中,质量为250 mg、SA质量分数为50t%的复合粉末对甲烷体积分数为9.5%的甲烷/空气爆炸的协同抑制效果最显著,最大爆炸压力和最大火焰传播速度分别降低36.72%和68.93%,最大爆炸压力和最大火焰传播速度的抵达时间分别延长243.36%和171.33%。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0438

摘要:

非均匀介质在自然界中十分常见,针对细观非均匀介质的波动力学行为和非均匀性描述的研究具有重要意义并充满挑战。建立了反映细观非均匀材料压剪耦合特性的一般压剪耦合本构关系,提出了描述材料非均匀性的耦合系数,并建立了广义波动方程。广义波动方程数值分析表明,耦合系数的正负、取值和组合与应力/应变张量共同影响耦合波动传播过程。作为算例,给出了一阶近似的压剪耦合参数确定的本构关系以及3个压剪耦合特征波速的表达式,并利用有限差分法得到了耦合压缩波和剪切波的传播过程。研究了4个非均匀性耦合系数对应力状态、耦合波速和波传播过程的影响。耦合压缩波速反映了剪切对压缩的耦合效应和体积压实效应2种机制的竞争,耦合剪切波速反映了压缩对剪切的耦合效应和介质的持续畸变带来的剪切弱化效应2种机制的竞争。这些机制可通过压剪耦合参数的不同组合来实现。应用真三轴实验系统测量了花岗岩、由砂浆制成的模型材料、具有粗骨料的水泥砂浆制成的材料3种非均匀介质在不同压剪应力下的纵波波速。结果表明,体积压实效应普遍存在,而非均匀程度越高,材料伸缩的同时完成切向的畸变导致压缩波的速度显著降低,剪切对纵波波速的影响越占据主导。理论计算结果与实验结果整体趋势基本一致。本研究可为非均匀材料的波速和动态力学性能研究提供物理机制方面的解释。

非均匀介质在自然界中十分常见,针对细观非均匀介质的波动力学行为和非均匀性描述的研究具有重要意义并充满挑战。建立了反映细观非均匀材料压剪耦合特性的一般压剪耦合本构关系,提出了描述材料非均匀性的耦合系数,并建立了广义波动方程。广义波动方程数值分析表明,耦合系数的正负、取值和组合与应力/应变张量共同影响耦合波动传播过程。作为算例,给出了一阶近似的压剪耦合参数确定的本构关系以及3个压剪耦合特征波速的表达式,并利用有限差分法得到了耦合压缩波和剪切波的传播过程。研究了4个非均匀性耦合系数对应力状态、耦合波速和波传播过程的影响。耦合压缩波速反映了剪切对压缩的耦合效应和体积压实效应2种机制的竞争,耦合剪切波速反映了压缩对剪切的耦合效应和介质的持续畸变带来的剪切弱化效应2种机制的竞争。这些机制可通过压剪耦合参数的不同组合来实现。应用真三轴实验系统测量了花岗岩、由砂浆制成的模型材料、具有粗骨料的水泥砂浆制成的材料3种非均匀介质在不同压剪应力下的纵波波速。结果表明,体积压实效应普遍存在,而非均匀程度越高,材料伸缩的同时完成切向的畸变导致压缩波的速度显著降低,剪切对纵波波速的影响越占据主导。理论计算结果与实验结果整体趋势基本一致。本研究可为非均匀材料的波速和动态力学性能研究提供物理机制方面的解释。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0328

摘要:

工程实际中,飞机油箱、船舶液舱、油液储罐等各类蓄液结构可能面临炸药爆炸冲击波、弹丸侵彻等冲击载荷的威胁。在冲击载荷作用下,蓄液结构的动响应受载荷特性、结构形式、充液方式等多种因素影响,相应的结构防护机理涉及多相介质的流固耦合、波在不同介质中的传播、液体介质的空化、结构动态力学特性等多个科学问题。针对冲击载荷下蓄液结构的动响应及防护机理,总结了工程领域中典型的蓄液结构形式,分析了各类蓄液结构在爆炸冲击波、弹体侵彻及其联合作用等载荷下的结构动响应过程、结构破坏模式、载荷耗散过程、能量转化与吸收过程,总结了蓄液结构的冲击动响应特性,归纳了蓄液结构对各类冲击载荷的防护机理,从结构构型、结构动响应、理论研究方法、抗冲击防护技术等方面对蓄液结构抗冲击防护研究进行了展望。

工程实际中,飞机油箱、船舶液舱、油液储罐等各类蓄液结构可能面临炸药爆炸冲击波、弹丸侵彻等冲击载荷的威胁。在冲击载荷作用下,蓄液结构的动响应受载荷特性、结构形式、充液方式等多种因素影响,相应的结构防护机理涉及多相介质的流固耦合、波在不同介质中的传播、液体介质的空化、结构动态力学特性等多个科学问题。针对冲击载荷下蓄液结构的动响应及防护机理,总结了工程领域中典型的蓄液结构形式,分析了各类蓄液结构在爆炸冲击波、弹体侵彻及其联合作用等载荷下的结构动响应过程、结构破坏模式、载荷耗散过程、能量转化与吸收过程,总结了蓄液结构的冲击动响应特性,归纳了蓄液结构对各类冲击载荷的防护机理,从结构构型、结构动响应、理论研究方法、抗冲击防护技术等方面对蓄液结构抗冲击防护研究进行了展望。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0437

摘要:

梯度材料热弛豫响应行为的理论研究对于热分析具有重要意义。结合Cattaneo-Vernotte线性双曲型热传导方程,推导得到幂律梯度材料的一维双曲型非傅里叶热传导方程。通过积分变换法,解得频域内温度场的贝塞尔级数形式解,随后利用极点留数法,得到时间域内温度场的第一类解析解。在第一类解析解的基础上,由简化欧拉方程解得第二类解析解。结合拉普拉斯数值逆变换方法,验证了解析解的准确性。以高温阻热梯度材料Mo-ZrC的应用为例,讨论了一般温度边界条件以及温度脉冲载荷作用下幂律梯度材料的热弛豫响应行为。分析发现,在所研究范围内温度场具备波动和传导衰减的双重特性。响应时间和温度幅值随着热弛豫时间系数的增大而增大,温度场分布和单元波形与梯度结构相关。

梯度材料热弛豫响应行为的理论研究对于热分析具有重要意义。结合Cattaneo-Vernotte线性双曲型热传导方程,推导得到幂律梯度材料的一维双曲型非傅里叶热传导方程。通过积分变换法,解得频域内温度场的贝塞尔级数形式解,随后利用极点留数法,得到时间域内温度场的第一类解析解。在第一类解析解的基础上,由简化欧拉方程解得第二类解析解。结合拉普拉斯数值逆变换方法,验证了解析解的准确性。以高温阻热梯度材料Mo-ZrC的应用为例,讨论了一般温度边界条件以及温度脉冲载荷作用下幂律梯度材料的热弛豫响应行为。分析发现,在所研究范围内温度场具备波动和传导衰减的双重特性。响应时间和温度幅值随着热弛豫时间系数的增大而增大,温度场分布和单元波形与梯度结构相关。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0094

摘要:

基于高压气体驱动的爆炸波模拟激波管,一般采用驱动段、喉部、膨胀段的结构形式,可产生特征与爆炸波接近的模拟冲击波,是实验室中开展长正压作用时间爆炸毁伤效应研究的理想平台。通过调整激波管的变截面结构和驱动段形状,实现冲击波超压衰减历程的控制,是此类爆炸波模拟激波管设计面临的核心问题之一。基于实验室现有的爆炸波模拟激波管结构,建立了激波管内一维流动数值计算模型;参考统计学理论,提出了基于决定系数的激波管模拟冲击波与标准爆炸波相似度评价方法;进而以变截面激波管的流动特性为基础,研究了驱动段形状对冲击波衰减历程的影响机理。研究结果表明:采用距离喉部越远、截面直径越小的驱动段形状,以决定系数为量化标准、优化驱动段形状,控制稀疏波、压缩波在激波管内的运动过程,可以获得接近于爆炸波指数衰减特征的模拟冲击波。

基于高压气体驱动的爆炸波模拟激波管,一般采用驱动段、喉部、膨胀段的结构形式,可产生特征与爆炸波接近的模拟冲击波,是实验室中开展长正压作用时间爆炸毁伤效应研究的理想平台。通过调整激波管的变截面结构和驱动段形状,实现冲击波超压衰减历程的控制,是此类爆炸波模拟激波管设计面临的核心问题之一。基于实验室现有的爆炸波模拟激波管结构,建立了激波管内一维流动数值计算模型;参考统计学理论,提出了基于决定系数的激波管模拟冲击波与标准爆炸波相似度评价方法;进而以变截面激波管的流动特性为基础,研究了驱动段形状对冲击波衰减历程的影响机理。研究结果表明:采用距离喉部越远、截面直径越小的驱动段形状,以决定系数为量化标准、优化驱动段形状,控制稀疏波、压缩波在激波管内的运动过程,可以获得接近于爆炸波指数衰减特征的模拟冲击波。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0322

摘要:

针对传统单相抑爆介质效果不佳的问题,提出气固两相介质通过不同抑爆原理的协同作用,实现高效快速抑制瓦斯爆炸。研究使用NaHCO3粉体与CO2气体协同抑制瓦斯爆炸的方法,选用标准20 L球形爆炸测试装置,并通过密度泛函理论对甲烷爆炸微观反应机理中各反应物、过渡态、产物进行构型优化,在此基础上进行后续计算。结果表明:体积分数为16%的CO2和质量浓度为0.35 g/L的NaHCO3单相介质对瓦斯爆炸具有优良的抑制效果,但0.1 g/L粉体存在时会使最大升压速率提升17.9%;气固两相介质抑爆相较单相CO2、单相NaHCO3粉体使最大爆炸压力降低,采用体积分数为8%的CO2协同0.125 g/L粉体时,瓦斯爆炸最大爆炸压力降低72.42%,最大升压速率降至2.345 MPa/s,抑制效果达到最优;但当体积分数为4%的CO2协同0.05 g/L粉体时会使最大爆炸升压速率上升93.68%,反应呈现出一定的加剧现象;量子化学计算表明,在气固两相介质协同抑制瓦斯爆炸的过程中,NaHCO3粉体裂解会吸收反应体系中的热量,其分解产物会与混合体系中的OH·、H·优先反应,阻碍O·的产生,将链式过程抑制在CH2O阶段,进而抑制链式反应的传递过程;NaHCO3粉体分解产生的CO2与混合体系中的CO2稀释了混合体系中甲烷的体积分数,减少甲烷与氧气分子之间碰撞发生的概率,对反应进程起到有效抑制作用。

针对传统单相抑爆介质效果不佳的问题,提出气固两相介质通过不同抑爆原理的协同作用,实现高效快速抑制瓦斯爆炸。研究使用NaHCO3粉体与CO2气体协同抑制瓦斯爆炸的方法,选用标准20 L球形爆炸测试装置,并通过密度泛函理论对甲烷爆炸微观反应机理中各反应物、过渡态、产物进行构型优化,在此基础上进行后续计算。结果表明:体积分数为16%的CO2和质量浓度为0.35 g/L的NaHCO3单相介质对瓦斯爆炸具有优良的抑制效果,但0.1 g/L粉体存在时会使最大升压速率提升17.9%;气固两相介质抑爆相较单相CO2、单相NaHCO3粉体使最大爆炸压力降低,采用体积分数为8%的CO2协同0.125 g/L粉体时,瓦斯爆炸最大爆炸压力降低72.42%,最大升压速率降至2.345 MPa/s,抑制效果达到最优;但当体积分数为4%的CO2协同0.05 g/L粉体时会使最大爆炸升压速率上升93.68%,反应呈现出一定的加剧现象;量子化学计算表明,在气固两相介质协同抑制瓦斯爆炸的过程中,NaHCO3粉体裂解会吸收反应体系中的热量,其分解产物会与混合体系中的OH·、H·优先反应,阻碍O·的产生,将链式过程抑制在CH2O阶段,进而抑制链式反应的传递过程;NaHCO3粉体分解产生的CO2与混合体系中的CO2稀释了混合体系中甲烷的体积分数,减少甲烷与氧气分子之间碰撞发生的概率,对反应进程起到有效抑制作用。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0447

摘要:

为预测战斗部爆炸威力,对柱形装药运动爆炸的入射和反射冲击波峰值超压和最大冲量开展数值仿真研究。首先,基于AUTODYN有限元分析程序提出了“三阶段”的装药运动爆炸有限元分析方法,通过与已有静止和运动爆炸试验结果对比验证了方法的可靠性。然后,考虑装药运动速度、长径比、比例距离、方位角和刚性反射等影响因素开展了运动爆炸工况下200组柱形装药的数值模拟。结果表明:相较于静爆,动爆冲击波场整体前移,波阵面强度在装药运动方向增强而在反方向减弱,该影响与装药运动速度正相关。最后,针对柱形装药空中自由场运动爆炸和垂直于目标迎爆面运动爆炸的典型工况,分别提出了装药运动爆炸入射和反射冲击波峰值超压以及最大冲量的计算模型,该模型与2种战斗部柱形TNT装药运动爆炸工况的数值模拟结果符合良好,能较好地计算柱形装药空中运动爆炸冲击波荷载。

为预测战斗部爆炸威力,对柱形装药运动爆炸的入射和反射冲击波峰值超压和最大冲量开展数值仿真研究。首先,基于AUTODYN有限元分析程序提出了“三阶段”的装药运动爆炸有限元分析方法,通过与已有静止和运动爆炸试验结果对比验证了方法的可靠性。然后,考虑装药运动速度、长径比、比例距离、方位角和刚性反射等影响因素开展了运动爆炸工况下200组柱形装药的数值模拟。结果表明:相较于静爆,动爆冲击波场整体前移,波阵面强度在装药运动方向增强而在反方向减弱,该影响与装药运动速度正相关。最后,针对柱形装药空中自由场运动爆炸和垂直于目标迎爆面运动爆炸的典型工况,分别提出了装药运动爆炸入射和反射冲击波峰值超压以及最大冲量的计算模型,该模型与2种战斗部柱形TNT装药运动爆炸工况的数值模拟结果符合良好,能较好地计算柱形装药空中运动爆炸冲击波荷载。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0363

摘要:

在自行搭建的5 L粉尘爆炸火焰传播特性实验装置中,实验研究了半封闭空间内氢化镁(MgH2)粉尘爆炸火焰的传播特性。实验结果表明:随MgH2粉尘浓度增加,MgH2粉尘爆炸火焰由点火至稳定传播所用时间与预热区宽度先减小后增大,火焰亮度、锋面平滑度、及火焰传播速度呈先增大后减小趋势,并在浓度为800 g/m3时呈最佳燃烧状态。不同浓度的MgH2粉尘爆炸火焰传播瞬时速度整体呈波动趋势,波动幅度随浓度的增加而先减小后增大,800 g/m3时波动幅度最小,瞬时传播速度变化趋势随浓度的变化呈现不同的变化趋势。最后,根据MgH2爆炸产物的XRD测试结果,分析MgH2粉尘爆炸反应机理,发现MgH2粉尘爆炸是以MgH2燃烧反应为主并伴随有MgH2和Mg(OH)2分解以及Mg和H2氧化等多个总包反应的复杂过程,爆炸反应的最终产物为MgO。

在自行搭建的5 L粉尘爆炸火焰传播特性实验装置中,实验研究了半封闭空间内氢化镁(MgH2)粉尘爆炸火焰的传播特性。实验结果表明:随MgH2粉尘浓度增加,MgH2粉尘爆炸火焰由点火至稳定传播所用时间与预热区宽度先减小后增大,火焰亮度、锋面平滑度、及火焰传播速度呈先增大后减小趋势,并在浓度为800 g/m3时呈最佳燃烧状态。不同浓度的MgH2粉尘爆炸火焰传播瞬时速度整体呈波动趋势,波动幅度随浓度的增加而先减小后增大,800 g/m3时波动幅度最小,瞬时传播速度变化趋势随浓度的变化呈现不同的变化趋势。最后,根据MgH2爆炸产物的XRD测试结果,分析MgH2粉尘爆炸反应机理,发现MgH2粉尘爆炸是以MgH2燃烧反应为主并伴随有MgH2和Mg(OH)2分解以及Mg和H2氧化等多个总包反应的复杂过程,爆炸反应的最终产物为MgO。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0346

摘要:

为研究水雾对RDX粉尘爆炸的抑制作用,自主设计了可视化方管粉尘爆炸水雾抑制系统,选择了不同喷嘴类型、喷孔直径以及雾化压力等实验条件,以RDX粉尘爆炸火焰传播动态、爆炸压力以及爆炸温度等变化,判断不同条件下水雾对RDX粉尘爆炸特性的影响。结果表明:在同一雾化压力下,不同类型喷嘴喷出水雾对RDX粉尘爆炸抑制效果不同,离心喷嘴喷出水雾抑爆效果最好;随着雾化压力增大,水雾对RDX粉尘爆炸抑制作用增强;在实验选用的0.8、1.2、1.5、2.0、2.4 mm五种孔径离心喷嘴中,1.5 mm孔径离心喷嘴喷出水雾抑爆效果最佳,在雾化压力4 MPa下,RDX粉尘爆炸压力仅为0.1184 MPa,相比于无水雾时RDX粉尘爆炸压力0.4561 MPa,压力峰值降低了74.0%,爆炸温度为234 ℃,相比于无水雾时RDX粉尘爆炸温度774 ℃,温度峰值降低了69.8%。

为研究水雾对RDX粉尘爆炸的抑制作用,自主设计了可视化方管粉尘爆炸水雾抑制系统,选择了不同喷嘴类型、喷孔直径以及雾化压力等实验条件,以RDX粉尘爆炸火焰传播动态、爆炸压力以及爆炸温度等变化,判断不同条件下水雾对RDX粉尘爆炸特性的影响。结果表明:在同一雾化压力下,不同类型喷嘴喷出水雾对RDX粉尘爆炸抑制效果不同,离心喷嘴喷出水雾抑爆效果最好;随着雾化压力增大,水雾对RDX粉尘爆炸抑制作用增强;在实验选用的0.8、1.2、1.5、2.0、2.4 mm五种孔径离心喷嘴中,1.5 mm孔径离心喷嘴喷出水雾抑爆效果最佳,在雾化压力4 MPa下,RDX粉尘爆炸压力仅为0.1184 MPa,相比于无水雾时RDX粉尘爆炸压力0.4561 MPa,压力峰值降低了74.0%,爆炸温度为234 ℃,相比于无水雾时RDX粉尘爆炸温度774 ℃,温度峰值降低了69.8%。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0349

摘要:

为探索极限条件下矩形管道截面长宽比对于螺旋爆轰传播的影响,采用基于五阶WENO有限差分格式和两步总包反应模型的Euler方程,对三维气相螺旋爆轰波在矩形截面管道中的结构及其传播方式进行了数值研究。通过模拟不同管道截面尺寸下爆轰波的三波线运动轨迹、流场分布及高压印记结构,揭示了截面几何尺寸对气相临界爆轰波稳定传播的影响规律。结果表明:螺旋爆轰能在一定范围的小管道截面尺寸内通过横、竖两条三波线及其相互作用形成的斜三波线的运动来维持传播;随着管道截面尺寸长宽比的增加,螺旋爆轰在壁面上形成的高压印记逐渐由倾斜的条带结构变成局部点状分布结构,波阵面上的斜三波线的轨迹也由方管中沿着单一方向的圆周运动逐渐发展为具有转向机制的复杂运动轨迹;当长宽比进一步增加时,三维螺旋爆轰存在向二维结构的单头爆轰结构退化的趋势。

为探索极限条件下矩形管道截面长宽比对于螺旋爆轰传播的影响,采用基于五阶WENO有限差分格式和两步总包反应模型的Euler方程,对三维气相螺旋爆轰波在矩形截面管道中的结构及其传播方式进行了数值研究。通过模拟不同管道截面尺寸下爆轰波的三波线运动轨迹、流场分布及高压印记结构,揭示了截面几何尺寸对气相临界爆轰波稳定传播的影响规律。结果表明:螺旋爆轰能在一定范围的小管道截面尺寸内通过横、竖两条三波线及其相互作用形成的斜三波线的运动来维持传播;随着管道截面尺寸长宽比的增加,螺旋爆轰在壁面上形成的高压印记逐渐由倾斜的条带结构变成局部点状分布结构,波阵面上的斜三波线的轨迹也由方管中沿着单一方向的圆周运动逐渐发展为具有转向机制的复杂运动轨迹;当长宽比进一步增加时,三维螺旋爆轰存在向二维结构的单头爆轰结构退化的趋势。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0391

摘要:

对双孔交错起爆方式下孔间爆炸应力波的碰撞机制和破岩效果开展了研究,基于应力波正、斜碰撞理论研究了孔间爆炸应力波的相互作用机制,证明了双孔交错起爆方式下孔间应力波碰撞引起的应力增强效应;借助ANSYS/LS-DYNA有限元程序中岩石的RHT模型和炸药的JWL状态方程,模拟了交错、孔底和孔口起爆方式下孔间应力波的大小和破岩效果;最后,结合现场试验对比分析了不同起爆方式下爆炸应力波的相互作用及含砾石岩体的破碎块度分布特征。研究结果表明:双孔交错起爆下两应力波首先在孔间正碰撞,碰撞后与应力波稳定传播时的压力比为2.4倍;当入射角在0°~44°时,应力波斜碰撞,压力比由4.1降至2.3;当入射角在44°~90°时,应力波发生马赫反射,压力比由3.5降至1。交错、孔底起爆方式下,爆破块度尺寸小于250 mm的比例分别为25.5%和20.9%,爆破块度尺寸大于750 mm的比例分别为9.2%和17.5%。双孔交错起爆引起的应力波碰撞增强效应可有效改善含砾石岩体的钻孔爆破破碎效果。

对双孔交错起爆方式下孔间爆炸应力波的碰撞机制和破岩效果开展了研究,基于应力波正、斜碰撞理论研究了孔间爆炸应力波的相互作用机制,证明了双孔交错起爆方式下孔间应力波碰撞引起的应力增强效应;借助ANSYS/LS-DYNA有限元程序中岩石的RHT模型和炸药的JWL状态方程,模拟了交错、孔底和孔口起爆方式下孔间应力波的大小和破岩效果;最后,结合现场试验对比分析了不同起爆方式下爆炸应力波的相互作用及含砾石岩体的破碎块度分布特征。研究结果表明:双孔交错起爆下两应力波首先在孔间正碰撞,碰撞后与应力波稳定传播时的压力比为2.4倍;当入射角在0°~44°时,应力波斜碰撞,压力比由4.1降至2.3;当入射角在44°~90°时,应力波发生马赫反射,压力比由3.5降至1。交错、孔底起爆方式下,爆破块度尺寸小于250 mm的比例分别为25.5%和20.9%,爆破块度尺寸大于750 mm的比例分别为9.2%和17.5%。双孔交错起爆引起的应力波碰撞增强效应可有效改善含砾石岩体的钻孔爆破破碎效果。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0250

摘要:

部分充液罐体内的液体在外部激励的作用下容易出现晃动现象,由液体晃动产生的附加力和力矩会对载液罐车产生不利影响。为了避免液罐车制动时其罐内液体产生较大幅度的晃动,提出了几种类型的防波板,并研究了防波板及其几何参数对液罐车内液体晃动的影响。首先,建立了基于有限体积法的液体晃动的数值模型。其次,对液体晃动现象进行了一系列的实验,通过将实验获得的液面波形与同等条件下数值模拟获得的结果进行对比,验证数值模型的有效性。最后,将验证后的数值模型用于分析防波板的几何参数对液体晃动响应的影响。研究结果表明,开孔防波板不仅可以有效抑制罐内晃动响应参数的峰值,还可以明显缩短罐内晃动液体达到稳定的时间;防波板的开孔位置和孔的数量在车辆制动过程中对罐体内液体晃动引起的纵向力的峰值影响差别不大,但是对液体晃动引起的俯仰力矩的峰值的影响比较明显;晃动响应参数峰值的下降率会随着充液高度的增加呈先下降后上升的趋势,液体晃动引起的俯仰力矩的峰值取得最大值时,防波板对罐体内的液体晃动的抑制效果最差。

部分充液罐体内的液体在外部激励的作用下容易出现晃动现象,由液体晃动产生的附加力和力矩会对载液罐车产生不利影响。为了避免液罐车制动时其罐内液体产生较大幅度的晃动,提出了几种类型的防波板,并研究了防波板及其几何参数对液罐车内液体晃动的影响。首先,建立了基于有限体积法的液体晃动的数值模型。其次,对液体晃动现象进行了一系列的实验,通过将实验获得的液面波形与同等条件下数值模拟获得的结果进行对比,验证数值模型的有效性。最后,将验证后的数值模型用于分析防波板的几何参数对液体晃动响应的影响。研究结果表明,开孔防波板不仅可以有效抑制罐内晃动响应参数的峰值,还可以明显缩短罐内晃动液体达到稳定的时间;防波板的开孔位置和孔的数量在车辆制动过程中对罐体内液体晃动引起的纵向力的峰值影响差别不大,但是对液体晃动引起的俯仰力矩的峰值的影响比较明显;晃动响应参数峰值的下降率会随着充液高度的增加呈先下降后上升的趋势,液体晃动引起的俯仰力矩的峰值取得最大值时,防波板对罐体内的液体晃动的抑制效果最差。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0370

摘要:

舰艇在作战过程中受到武器攻击,爆炸产生的破口持续多向进水,影响舰艇不沉性。为了探究水下爆炸破损分布特性,开展了驳船近场水下爆炸试验,利用声固耦合法计算冲击波与气泡射流载荷联合作用下的全船结构的毁伤,得到整船塑性变形区域的凹陷深度为85 cm,L形破口宽30 cm,破口面积为0.2 m2。对比分析试验和仿真数据,计算破口尺寸误差小于20%,破口位置吻合性较好,验证了模型的准确性。利用该模型进行了不同爆距下爆炸仿真计算,提出了驳船在近场水下爆炸载荷作用下的分布式的损伤模式,明确了舰船结构的毁伤除了整体折断、局部大型破口之外还有广泛分布的小裂缝存在于舱壁,舷侧外板等部位。当冲击因子从5.74减小至1.91,舱底破口尺寸减小,舱内裂缝数目增加,冲击因子在1.91~2.87之间,舱底破损为分散式的小型破口。舷侧、舱壁与舱底的连接处为薄弱部位,小裂缝分布较多,在舰艇设计过程中可重点加强防护。

舰艇在作战过程中受到武器攻击,爆炸产生的破口持续多向进水,影响舰艇不沉性。为了探究水下爆炸破损分布特性,开展了驳船近场水下爆炸试验,利用声固耦合法计算冲击波与气泡射流载荷联合作用下的全船结构的毁伤,得到整船塑性变形区域的凹陷深度为85 cm,L形破口宽30 cm,破口面积为0.2 m2。对比分析试验和仿真数据,计算破口尺寸误差小于20%,破口位置吻合性较好,验证了模型的准确性。利用该模型进行了不同爆距下爆炸仿真计算,提出了驳船在近场水下爆炸载荷作用下的分布式的损伤模式,明确了舰船结构的毁伤除了整体折断、局部大型破口之外还有广泛分布的小裂缝存在于舱壁,舷侧外板等部位。当冲击因子从5.74减小至1.91,舱底破口尺寸减小,舱内裂缝数目增加,冲击因子在1.91~2.87之间,舱底破损为分散式的小型破口。舷侧、舱壁与舱底的连接处为薄弱部位,小裂缝分布较多,在舰艇设计过程中可重点加强防护。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0365

摘要:

固体介质,如岩石、混凝土、贝壳和多孔材料等均具有细观非连续、宏观连续的特性,揭示这种细观非连续性对材料动力学响应的影响规律,对于材料设计、安全防护等具有重要意义。本文从广义Taylor公式出发,推导了分数阶定义下的非连续介质的一维波动方程,引入等效分数阶简化了控制方程。利用有限差分法得到了控制方程的数值解,结果表明:当控制方程中的等效分数阶阶数越小,计算得到的波形衰减的程度越大。为了验证方程的可靠性,并进一步研究非连续介质的波传播规律,在考虑多孔材料、岩石等介质的结构特征的基础上,基于Abaqus软件建立了随机多孔介质模型。分析发现:多孔介质的波传播受到介质细观非连续程度、材料属性和输入波脉宽的影响,但对应的等效分数阶阶数只与介质细观非连续程度相关,因此其可以作为评价非连续介质动态响应的一个依据。等效分数阶阶数随着孔隙率的增加而减小,孔洞相对数量分布大致相同的情况下,其统计关系近似呈线性关系。研究结果可为研究多孔材料、贝壳等细观非连续介质的波动传播提供新思路。

固体介质,如岩石、混凝土、贝壳和多孔材料等均具有细观非连续、宏观连续的特性,揭示这种细观非连续性对材料动力学响应的影响规律,对于材料设计、安全防护等具有重要意义。本文从广义Taylor公式出发,推导了分数阶定义下的非连续介质的一维波动方程,引入等效分数阶简化了控制方程。利用有限差分法得到了控制方程的数值解,结果表明:当控制方程中的等效分数阶阶数越小,计算得到的波形衰减的程度越大。为了验证方程的可靠性,并进一步研究非连续介质的波传播规律,在考虑多孔材料、岩石等介质的结构特征的基础上,基于Abaqus软件建立了随机多孔介质模型。分析发现:多孔介质的波传播受到介质细观非连续程度、材料属性和输入波脉宽的影响,但对应的等效分数阶阶数只与介质细观非连续程度相关,因此其可以作为评价非连续介质动态响应的一个依据。等效分数阶阶数随着孔隙率的增加而减小,孔洞相对数量分布大致相同的情况下,其统计关系近似呈线性关系。研究结果可为研究多孔材料、贝壳等细观非连续介质的波动传播提供新思路。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0258

摘要:

为探究冻结岩体的冲击力学性能,并提出寒区爆破开挖工程中合理的爆破炸药单耗,针对寒区典型分布的砂岩,采用室内分离式霍普金森压杆试验与理论分析相结合的方法,开展了冻结砂岩冲击力学性能及爆破破岩能量耗散特性研究。结果表明:(1) 冻结状态砂岩的动态抗压强度和动态弹性模量相比常温状态整体有所提升,而应变峰值整体有所下降。对比静载与动载试验结果,相同物理参数下,砂岩的抗压强度差距不大,而动态弹性模量要明显高于静态弹性模量。(2) 常温和冻结状态砂岩试件的耗散能量均随含水率的增大而逐渐减低,且冻结状态砂岩的耗散能量高于常温状态。相比常温状态,冻结砂岩在含水率为0、0.25ω、0.50ω、0.75ω、1.00ω时,其耗散能量增幅分别为21.6%、64.9%、80.3%、78.2%、83.3%。(3) 相同含水率下,冻结状态砂岩的炸药单耗均高于常温状态,在含水率为0、0.25ω、0.50ω、0.75ω、1.00ω时,冻结状态砂岩爆破炸药单耗相比常温状态分别增加20.4%、61.3%、60.0%、55.6%、66.7%。(4) 将常温与冻结状态砂岩爆破炸药单耗数值进行拟合,得到不同状态砂岩爆破破岩的单耗修正模型,可为寒区爆破工程提供参考。

为探究冻结岩体的冲击力学性能,并提出寒区爆破开挖工程中合理的爆破炸药单耗,针对寒区典型分布的砂岩,采用室内分离式霍普金森压杆试验与理论分析相结合的方法,开展了冻结砂岩冲击力学性能及爆破破岩能量耗散特性研究。结果表明:(1) 冻结状态砂岩的动态抗压强度和动态弹性模量相比常温状态整体有所提升,而应变峰值整体有所下降。对比静载与动载试验结果,相同物理参数下,砂岩的抗压强度差距不大,而动态弹性模量要明显高于静态弹性模量。(2) 常温和冻结状态砂岩试件的耗散能量均随含水率的增大而逐渐减低,且冻结状态砂岩的耗散能量高于常温状态。相比常温状态,冻结砂岩在含水率为0、0.25ω、0.50ω、0.75ω、1.00ω时,其耗散能量增幅分别为21.6%、64.9%、80.3%、78.2%、83.3%。(3) 相同含水率下,冻结状态砂岩的炸药单耗均高于常温状态,在含水率为0、0.25ω、0.50ω、0.75ω、1.00ω时,冻结状态砂岩爆破炸药单耗相比常温状态分别增加20.4%、61.3%、60.0%、55.6%、66.7%。(4) 将常温与冻结状态砂岩爆破炸药单耗数值进行拟合,得到不同状态砂岩爆破破岩的单耗修正模型,可为寒区爆破工程提供参考。

当前状态:

, 最新更新时间: ,

doi: 10.11883/bzycj-2023-0330

摘要:

氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,将氢气与天然气混合形成富氢燃料,可为能源结构向可再生和绿色能源转型提供支持,但也带来了更严峻的安全挑战。为系统了解富氢甲烷燃料的应用现状及富氢甲烷燃料的安全利用,通过文献调研,从爆燃火焰特性、爆炸特征参数、爆燃机理以及抑爆材料等方面对富氢甲烷爆燃特性与抑爆研究进行综述和讨论,并分析总结近年来的研究方向。结果表明,随着氢气添加比增加,火焰固有不稳定性、火焰传播速度和爆炸强度等参数存在不同程度的增强,抑爆材料的抑制效果不断减弱;目前针对多元因素耦合的富氢甲烷爆炸特性研究不足,抑爆剂协同抑爆机理尚未揭示清晰。基于此,对富氢甲烷燃料亟待解决的方向和今后研究重点进行展望,为富氢天然气产业规模化发展的安全问题提供理论依据。

氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,将氢气与天然气混合形成富氢燃料,可为能源结构向可再生和绿色能源转型提供支持,但也带来了更严峻的安全挑战。为系统了解富氢甲烷燃料的应用现状及富氢甲烷燃料的安全利用,通过文献调研,从爆燃火焰特性、爆炸特征参数、爆燃机理以及抑爆材料等方面对富氢甲烷爆燃特性与抑爆研究进行综述和讨论,并分析总结近年来的研究方向。结果表明,随着氢气添加比增加,火焰固有不稳定性、火焰传播速度和爆炸强度等参数存在不同程度的增强,抑爆材料的抑制效果不断减弱;目前针对多元因素耦合的富氢甲烷爆炸特性研究不足,抑爆剂协同抑爆机理尚未揭示清晰。基于此,对富氢甲烷燃料亟待解决的方向和今后研究重点进行展望,为富氢天然气产业规模化发展的安全问题提供理论依据。

2024, 44(4).

PDF (31)

PDF (31)

摘要:

2024, 44(4): 1-2.

摘要:

2024, 44(4): 041001.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0375

摘要:

陶瓷/纤维复合装甲的纤维背板由于其刚度较低,无法为陶瓷面板提供足够的支撑,削弱了陶瓷面板对弹丸的侵蚀作用。为了增强复合装甲的整体结构刚度,在陶瓷/纤维复合装甲中加入了金属夹芯层材料,通过试验和数值模拟研究了夹芯复合装甲对12.7 mm穿燃弹的抗弹性能。试验结果表明,穿燃弹弹芯表现出脆性断裂的失效模式,复合材料装甲表现出多种失效模式,包括夹芯层的花瓣形扩孔,UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene)层压板的分层和凸起变形。建立了三维数值模型来分析整个弹道响应的演变,通过试验结果验证了模拟的准确性。模拟结果表明,12.7 mm穿燃弹的被甲会对陶瓷造成损伤,同时陶瓷会侵蚀弹芯的尖卵形头部,使弹芯头部变钝从而削弱弹芯对UHMWPE背板的侵彻能力。残余弹体的动能大部分由UHMWPE层吸收,UHMWPE层压板的失效模式会随着层数的增加由剪切失效转变为拉伸失效占主导地位。此外,作为夹芯层的多孔TC4板能够为陶瓷面板提供支撑,提高陶瓷面板的吸能效果以及弹体的侵蚀作用,并且12 mm孔径的TC4夹芯层能够提供更大的刚度支撑,使整体复合结构的吸能效率提升10%。

陶瓷/纤维复合装甲的纤维背板由于其刚度较低,无法为陶瓷面板提供足够的支撑,削弱了陶瓷面板对弹丸的侵蚀作用。为了增强复合装甲的整体结构刚度,在陶瓷/纤维复合装甲中加入了金属夹芯层材料,通过试验和数值模拟研究了夹芯复合装甲对12.7 mm穿燃弹的抗弹性能。试验结果表明,穿燃弹弹芯表现出脆性断裂的失效模式,复合材料装甲表现出多种失效模式,包括夹芯层的花瓣形扩孔,UHMWPE (ultra-high molecular weight polyethylene)层压板的分层和凸起变形。建立了三维数值模型来分析整个弹道响应的演变,通过试验结果验证了模拟的准确性。模拟结果表明,12.7 mm穿燃弹的被甲会对陶瓷造成损伤,同时陶瓷会侵蚀弹芯的尖卵形头部,使弹芯头部变钝从而削弱弹芯对UHMWPE背板的侵彻能力。残余弹体的动能大部分由UHMWPE层吸收,UHMWPE层压板的失效模式会随着层数的增加由剪切失效转变为拉伸失效占主导地位。此外,作为夹芯层的多孔TC4板能够为陶瓷面板提供支撑,提高陶瓷面板的吸能效果以及弹体的侵蚀作用,并且12 mm孔径的TC4夹芯层能够提供更大的刚度支撑,使整体复合结构的吸能效率提升10%。

2024, 44(4): 043101.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0232

摘要:

为探究钽电容在冲击载荷作用下的失效机制,设计并开展了5组不同强度的钽电容水下爆炸冲击实验,研究了冲击载荷作用下钽电容的电压瞬变特性,通过漏电、充电电流变化分析了钽电容的失效模式,利用扫描电镜观察钽电容的微观结构,讨论了冲击载荷作用下钽电容的失效机理。结果表明:钽电容受冲击后发生短路失效,电压大幅度降低,在自愈完成后电压缓慢上升。随着冲击波超压的增大,钽电容失效的概率增大,钽电容失效的临界超压约为32 MPa。不同类型的电压变化对应不同的失效模式,包括击穿后瞬间自愈、击穿后缓慢自愈和多次击穿自愈。不同类型电压变化的初始漏电电流峰值有较大差别,Ⅰ类电流峰值为2.5~5 A,Ⅱ类为1~2 A,Ⅲ类为8~9 A,且峰值越大,峰宽越小。冲击载荷作用下钽电容的微观失效机理与其氧化膜的瑕疵相关,机理包括氧化膜中微裂缝扩展使得局部电场强度超过击穿场强造成击穿、氧化膜较薄区域下方的杂质及晶态膜突出形成导电通道、贯穿型裂缝形成后气体电离导致的击穿。

为探究钽电容在冲击载荷作用下的失效机制,设计并开展了5组不同强度的钽电容水下爆炸冲击实验,研究了冲击载荷作用下钽电容的电压瞬变特性,通过漏电、充电电流变化分析了钽电容的失效模式,利用扫描电镜观察钽电容的微观结构,讨论了冲击载荷作用下钽电容的失效机理。结果表明:钽电容受冲击后发生短路失效,电压大幅度降低,在自愈完成后电压缓慢上升。随着冲击波超压的增大,钽电容失效的概率增大,钽电容失效的临界超压约为32 MPa。不同类型的电压变化对应不同的失效模式,包括击穿后瞬间自愈、击穿后缓慢自愈和多次击穿自愈。不同类型电压变化的初始漏电电流峰值有较大差别,Ⅰ类电流峰值为2.5~5 A,Ⅱ类为1~2 A,Ⅲ类为8~9 A,且峰值越大,峰宽越小。冲击载荷作用下钽电容的微观失效机理与其氧化膜的瑕疵相关,机理包括氧化膜中微裂缝扩展使得局部电场强度超过击穿场强造成击穿、氧化膜较薄区域下方的杂质及晶态膜突出形成导电通道、贯穿型裂缝形成后气体电离导致的击穿。

2024, 44(4): 043102.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0142

摘要:

墨鱼骨是一种墨鱼内部产生的生物矿化壳,通过调节壳内的气液比从而实现墨鱼的深浅浮动,同时满足轻质和高刚度的力学特性,使墨鱼能够很好地适应深海环境,所以墨鱼骨是一种典型的高比刚度的多孔材料。为探究墨鱼骨结构的力学性能,通过Instron材料试验机和分离式Hopkinson压杆实验装置,对墨鱼骨在不同加载应变率下的力学行为进行研究。研究结果表明,墨鱼骨在准静态加载下,其应力-应变曲线呈现典型的三阶段变化模式,即弹性段、平台段和压实段,具有很好地吸能缓冲作用;随着加载应变率的提高,墨鱼骨的初始压溃应力和平台应力也随之增加,表明墨鱼骨材料对加载应变率存在很强的敏感性。进一步分析不同生长方向的墨鱼骨在准静态压缩下的力学行为,结果表明随着生长方向的增加,墨鱼骨结构的刚度和吸能性能都得到了弱化,从而揭示了墨鱼骨材料压缩行为的各项异性。

墨鱼骨是一种墨鱼内部产生的生物矿化壳,通过调节壳内的气液比从而实现墨鱼的深浅浮动,同时满足轻质和高刚度的力学特性,使墨鱼能够很好地适应深海环境,所以墨鱼骨是一种典型的高比刚度的多孔材料。为探究墨鱼骨结构的力学性能,通过Instron材料试验机和分离式Hopkinson压杆实验装置,对墨鱼骨在不同加载应变率下的力学行为进行研究。研究结果表明,墨鱼骨在准静态加载下,其应力-应变曲线呈现典型的三阶段变化模式,即弹性段、平台段和压实段,具有很好地吸能缓冲作用;随着加载应变率的提高,墨鱼骨的初始压溃应力和平台应力也随之增加,表明墨鱼骨材料对加载应变率存在很强的敏感性。进一步分析不同生长方向的墨鱼骨在准静态压缩下的力学行为,结果表明随着生长方向的增加,墨鱼骨结构的刚度和吸能性能都得到了弱化,从而揭示了墨鱼骨材料压缩行为的各项异性。

2024, 44(4): 043103.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0315

摘要:

多折角梯形台面折纸(truncated square pyramid, TSP)作为新型折叠结构,具有良好的抗冲击、能量吸收特性并具有模块化易加工的特点。基于此结构模块化形成了单层以及多层夹层板,利用空气炮试验装置研究了背板无支撑的夹层结构以及覆层结构,在不同冲击工况、边界条件下结构的冲击防护性能以及吸能特性。通过测量、对比单层夹层结构的位移时程及冲击后的失效模式,对抗冲击性能进行了评估。利用装于背板的多点压力传感器装置,测量冲击作用下覆层结构对背板不同位置的传递力时程,研究不同工况下的缓冲性能。对于背板无支撑夹层工况,背板的残余位移随冲击速度的增大而增大。对于覆层工况,双层覆层有较好的能量吸收和抗冲击性能,相比于单层表现出更充分的芯层利用率。此外,冲击位置通过改变模块单元的变形模式对覆层结构动态响应产生显著影响,尤其影响传递力峰值和峰值出现时间。研究结果可为TSP防护结构的工程设计和应用提供参考。

多折角梯形台面折纸(truncated square pyramid, TSP)作为新型折叠结构,具有良好的抗冲击、能量吸收特性并具有模块化易加工的特点。基于此结构模块化形成了单层以及多层夹层板,利用空气炮试验装置研究了背板无支撑的夹层结构以及覆层结构,在不同冲击工况、边界条件下结构的冲击防护性能以及吸能特性。通过测量、对比单层夹层结构的位移时程及冲击后的失效模式,对抗冲击性能进行了评估。利用装于背板的多点压力传感器装置,测量冲击作用下覆层结构对背板不同位置的传递力时程,研究不同工况下的缓冲性能。对于背板无支撑夹层工况,背板的残余位移随冲击速度的增大而增大。对于覆层工况,双层覆层有较好的能量吸收和抗冲击性能,相比于单层表现出更充分的芯层利用率。此外,冲击位置通过改变模块单元的变形模式对覆层结构动态响应产生显著影响,尤其影响传递力峰值和峰值出现时间。研究结果可为TSP防护结构的工程设计和应用提供参考。

2024, 44(4): 043104.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0243

摘要:

为了研究循环冲击荷载作用下大理岩的动态力学行为和能量耗散特性,首先采用分离式霍普金森压杆,通过试冲法确定出5种代表性的入射子弹速度,据此完成了大理岩试样的等幅循环冲击试验,并对试样的应力均匀性进行了检验。接着,从应变率时程曲线、应力-应变关系、冲击次数和能量耗散特性等方面对测试数据进行了系统分析。最后,基于能量演化定义损伤变量,探讨了能量耗散与岩样损伤发展之间的关联机制。结果表明:试样应变率时程曲线在低弹速下会出现变化率恒定的平台段,应力-应变曲线在峰后阶段均产生一定的回弹;随着循环次数的增加,试样峰值应力总体减小,而峰值应变、平均应变率和累积比能量吸收值则变化趋势相反,且在临近破坏或开裂前其变化速率呈现突增现象;峰值应力与平均应变率存在明显的线性关系,弹性模量随平均应变率的变化整体上符合指数衰减规律;试样的耗散比能与平均应变率之间呈线性正相关,基于能量耗散定义的损伤变量可以较好地表征该大理岩试样动载下的损伤破坏过程。

为了研究循环冲击荷载作用下大理岩的动态力学行为和能量耗散特性,首先采用分离式霍普金森压杆,通过试冲法确定出5种代表性的入射子弹速度,据此完成了大理岩试样的等幅循环冲击试验,并对试样的应力均匀性进行了检验。接着,从应变率时程曲线、应力-应变关系、冲击次数和能量耗散特性等方面对测试数据进行了系统分析。最后,基于能量演化定义损伤变量,探讨了能量耗散与岩样损伤发展之间的关联机制。结果表明:试样应变率时程曲线在低弹速下会出现变化率恒定的平台段,应力-应变曲线在峰后阶段均产生一定的回弹;随着循环次数的增加,试样峰值应力总体减小,而峰值应变、平均应变率和累积比能量吸收值则变化趋势相反,且在临近破坏或开裂前其变化速率呈现突增现象;峰值应力与平均应变率存在明显的线性关系,弹性模量随平均应变率的变化整体上符合指数衰减规律;试样的耗散比能与平均应变率之间呈线性正相关,基于能量耗散定义的损伤变量可以较好地表征该大理岩试样动载下的损伤破坏过程。

2024, 44(4): 043201.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0197

摘要:

受比例距离、装药长径比、起爆方式、方位角、冲击波入射角以及反射面相对位置等多种因素的影响,球形装药空中爆炸冲击波荷载的计算方法不适用于柱形装药。为探究柱形装药空中自由场爆炸冲击波入射和反射荷载,首先,开展柱形TNT装药单端起爆的空中爆炸试验,并基于显式动力学分析软件AUTODYN进行数值模拟,通过与试验和规范进行对比,验证了采用的有限元分析方法的适用性。进一步开展考虑比例距离、长径比、起爆方式、方位角和刚性反射等因素的1000余组柱形装药空中爆炸工况的数值模拟。基于模拟结果,揭示了柱形装药空中爆炸入射冲击波峰值超压和最大冲量及其形状因子的分布特征,提出峰值超压和最大冲量临界比例距离的判定准则和确定方法,阐明了刚性反射冲击波峰值超压和反射系数的变化规律。最后,提出柱形装药空中爆炸入射和反射冲击波荷载的计算方法,并得到360余组试验数据的验证。该方法可快速计算作用于建筑结构上的爆炸荷载,并为弹药毁伤效能评估、结构动态响应和破坏分析及其抗爆设计提供参考。

受比例距离、装药长径比、起爆方式、方位角、冲击波入射角以及反射面相对位置等多种因素的影响,球形装药空中爆炸冲击波荷载的计算方法不适用于柱形装药。为探究柱形装药空中自由场爆炸冲击波入射和反射荷载,首先,开展柱形TNT装药单端起爆的空中爆炸试验,并基于显式动力学分析软件AUTODYN进行数值模拟,通过与试验和规范进行对比,验证了采用的有限元分析方法的适用性。进一步开展考虑比例距离、长径比、起爆方式、方位角和刚性反射等因素的1000余组柱形装药空中爆炸工况的数值模拟。基于模拟结果,揭示了柱形装药空中爆炸入射冲击波峰值超压和最大冲量及其形状因子的分布特征,提出峰值超压和最大冲量临界比例距离的判定准则和确定方法,阐明了刚性反射冲击波峰值超压和反射系数的变化规律。最后,提出柱形装药空中爆炸入射和反射冲击波荷载的计算方法,并得到360余组试验数据的验证。该方法可快速计算作用于建筑结构上的爆炸荷载,并为弹药毁伤效能评估、结构动态响应和破坏分析及其抗爆设计提供参考。

2024, 44(4): 043202.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0246

摘要:

为了研究含钢率对GFRP(glass fiber reinforced polymer)管-钢骨混凝土组合构件抗冲击性能的影响,建立15个组合构件的数值模型,在验证模型正确的基础上,通过分析典型构件的冲击全过程、截面弯矩发展以及破坏时应变分布规律,研究构件在侧向冲击荷载作用下的破坏模式;通过分析构件冲击力时程曲线、侧移时程曲线以及能量变化情况,探究含钢率对不同长细比构件抗冲击性能的影响。结果表明:与未配置钢骨的构件相比,GFRP管-钢骨混凝土构件的抗冲击承载力提高了7%~134%,侧向位移减小了13%~68%。在侧向冲击荷载作用下,构件的破坏模式以弯曲破坏为主,同时伴随着GFRP管和混凝土冲击区域的局部破坏,抗弯刚度是影响构件抗冲击性能的主要因素之一。构件的抗冲击承载力随着含钢率的增高而提高,随着构件长细比的增大而降低。含钢率相差1.5%时,截面惯性矩较大的窄翼缘型钢对构件的抗冲击性能更有利。对于长细比大于20的构件,钢骨耗能是组合构件总能耗的主要组成部分。

为了研究含钢率对GFRP(glass fiber reinforced polymer)管-钢骨混凝土组合构件抗冲击性能的影响,建立15个组合构件的数值模型,在验证模型正确的基础上,通过分析典型构件的冲击全过程、截面弯矩发展以及破坏时应变分布规律,研究构件在侧向冲击荷载作用下的破坏模式;通过分析构件冲击力时程曲线、侧移时程曲线以及能量变化情况,探究含钢率对不同长细比构件抗冲击性能的影响。结果表明:与未配置钢骨的构件相比,GFRP管-钢骨混凝土构件的抗冲击承载力提高了7%~134%,侧向位移减小了13%~68%。在侧向冲击荷载作用下,构件的破坏模式以弯曲破坏为主,同时伴随着GFRP管和混凝土冲击区域的局部破坏,抗弯刚度是影响构件抗冲击性能的主要因素之一。构件的抗冲击承载力随着含钢率的增高而提高,随着构件长细比的增大而降低。含钢率相差1.5%时,截面惯性矩较大的窄翼缘型钢对构件的抗冲击性能更有利。对于长细比大于20的构件,钢骨耗能是组合构件总能耗的主要组成部分。

2024, 44(4): 043301.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0388

摘要:

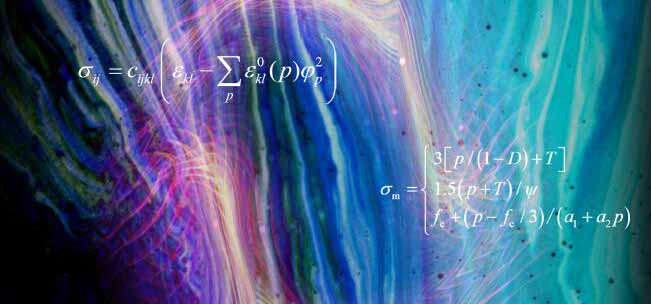

为了研究电磁驱动药型罩形成高速成型弹丸的可行性及弹丸成型特性,基于CQ-7脉冲功率装置,开展了电磁驱动线性药型罩形成弹丸技术实验。结合激光多普勒测速技术,实现了电磁驱动药型罩形成弹丸的速度测量和侵彻铝靶验证。同时,基于流体动力学软件和相应电磁仿真模块,建立了电磁驱动弹丸成型的物理模型和数值模拟方法,模拟了弹丸成型和侵彻铝靶的动力学过程,利用实验结果验证了数值模拟方法的可靠性。在此基础上,研究了等壁厚球缺型药型罩的结构参数以及加载能量对弹丸成型参数的影响规律。结果表明:外曲率半径对弹丸的头部速度影响较小,而头部速度会随壁厚的减小和加载能量的增大显著增加;弹丸的长径比随外曲率半径和壁厚的减小、加载能量的增大呈逐渐增加的趋势。最后,利用数值模拟方法预测并验证了利用电磁驱动技术获得高速度和大质量成型弹丸的可行性。

为了研究电磁驱动药型罩形成高速成型弹丸的可行性及弹丸成型特性,基于CQ-7脉冲功率装置,开展了电磁驱动线性药型罩形成弹丸技术实验。结合激光多普勒测速技术,实现了电磁驱动药型罩形成弹丸的速度测量和侵彻铝靶验证。同时,基于流体动力学软件和相应电磁仿真模块,建立了电磁驱动弹丸成型的物理模型和数值模拟方法,模拟了弹丸成型和侵彻铝靶的动力学过程,利用实验结果验证了数值模拟方法的可靠性。在此基础上,研究了等壁厚球缺型药型罩的结构参数以及加载能量对弹丸成型参数的影响规律。结果表明:外曲率半径对弹丸的头部速度影响较小,而头部速度会随壁厚的减小和加载能量的增大显著增加;弹丸的长径比随外曲率半径和壁厚的减小、加载能量的增大呈逐渐增加的趋势。最后,利用数值模拟方法预测并验证了利用电磁驱动技术获得高速度和大质量成型弹丸的可行性。

2024, 44(4): 043302.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0312

摘要:

为研究钨丝/锆基非晶复合材料(WF/Zr-based bulk metallic glass matrix composite,WF/Zr-MG)及93W合金两种弹芯材料对于45钢靶板的侵彻特征机理与损伤特征,利用上述两种弹芯进行对比开展侵彻试验,在宏观和微观层面对侵彻结果进行分析,其中,宏观定量化表征量采用等效直径进行研究,微观层面利用扫描电镜、光学显微镜、XRD衍射仪与显微维氏硬度仪对靶板的微观形貌、相变及硬度特征进行表征。试验结果表明,WF/Zr-MG弹芯完全贯穿靶板,而93W合金弹芯残留于靶板之中,其等效扩孔直径分别为16.7和18.4 mm,前者较后者低10.18%,WF/Zr-MG弹芯的穿甲能力高于93W合金弹芯。在微观角度,WF/Zr-MG与93W合金弹芯侵彻后弹坑细晶层晶粒长径比分别为4.5和7.3,其维氏硬度HV的峰值分别为249和287,其中高硬度层宽度分别为10.2和8.9 mm。前者对应靶板高硬度层更宽的原因是Zr基非晶合金在侵彻过程中持续释放热量,使其温度影响区较大,因此硬度提升的区域大。侵彻过程中,后者的靶板强度明显高于前者的,其主要原因为WF/Zr-MG弹芯发生屈曲回流,而93W合金弹芯产生蘑菇头现象,使得WF/Zr-MG弹芯对于靶板的挤压变形更小,晶粒拉长效果减弱,硬度峰值提升变小,靶板单位长度的能量损耗小,从而增强WF/Zr-MG复合材料弹芯的穿甲能力。

为研究钨丝/锆基非晶复合材料(WF/Zr-based bulk metallic glass matrix composite,WF/Zr-MG)及93W合金两种弹芯材料对于45钢靶板的侵彻特征机理与损伤特征,利用上述两种弹芯进行对比开展侵彻试验,在宏观和微观层面对侵彻结果进行分析,其中,宏观定量化表征量采用等效直径进行研究,微观层面利用扫描电镜、光学显微镜、XRD衍射仪与显微维氏硬度仪对靶板的微观形貌、相变及硬度特征进行表征。试验结果表明,WF/Zr-MG弹芯完全贯穿靶板,而93W合金弹芯残留于靶板之中,其等效扩孔直径分别为16.7和18.4 mm,前者较后者低10.18%,WF/Zr-MG弹芯的穿甲能力高于93W合金弹芯。在微观角度,WF/Zr-MG与93W合金弹芯侵彻后弹坑细晶层晶粒长径比分别为4.5和7.3,其维氏硬度HV的峰值分别为249和287,其中高硬度层宽度分别为10.2和8.9 mm。前者对应靶板高硬度层更宽的原因是Zr基非晶合金在侵彻过程中持续释放热量,使其温度影响区较大,因此硬度提升的区域大。侵彻过程中,后者的靶板强度明显高于前者的,其主要原因为WF/Zr-MG弹芯发生屈曲回流,而93W合金弹芯产生蘑菇头现象,使得WF/Zr-MG弹芯对于靶板的挤压变形更小,晶粒拉长效果减弱,硬度峰值提升变小,靶板单位长度的能量损耗小,从而增强WF/Zr-MG复合材料弹芯的穿甲能力。

2024, 44(4): 045201.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0358

摘要:

通过不同装药结构下立方体红砂岩小型爆破实验,分析了岩石的损伤程度和破坏模式,同时引入三参数极值分布函数量化岩石爆破块体尺寸分布特征。此外,根据岩样R1的爆破实验结果进行了有限元数值模型验证,基于验证的模型展开了岩石单孔爆破损伤破裂行为的模拟,讨论了径向、轴向不耦合系数和耦合介质对岩石破碎效果的影响。结果表明,三参数极值分布函数可以较好地表征岩石爆破后破碎块体尺寸分布特征,块体平均尺寸随着不耦合系数的减小呈线性降低趋势,且破碎块度趋于均匀。通过比较不同耦合介质装药时岩石内部的能量分布特征和破坏体积发现,水作为耦合介质时,爆炸能量的传递效率最高,其次分别是湿砂和干砂,空气的能量传递效率最低。结合等效波阻法计算的理论应力透射系数可以很好地反映不耦合装药时岩石的破碎程度。

通过不同装药结构下立方体红砂岩小型爆破实验,分析了岩石的损伤程度和破坏模式,同时引入三参数极值分布函数量化岩石爆破块体尺寸分布特征。此外,根据岩样R1的爆破实验结果进行了有限元数值模型验证,基于验证的模型展开了岩石单孔爆破损伤破裂行为的模拟,讨论了径向、轴向不耦合系数和耦合介质对岩石破碎效果的影响。结果表明,三参数极值分布函数可以较好地表征岩石爆破后破碎块体尺寸分布特征,块体平均尺寸随着不耦合系数的减小呈线性降低趋势,且破碎块度趋于均匀。通过比较不同耦合介质装药时岩石内部的能量分布特征和破坏体积发现,水作为耦合介质时,爆炸能量的传递效率最高,其次分别是湿砂和干砂,空气的能量传递效率最低。结合等效波阻法计算的理论应力透射系数可以很好地反映不耦合装药时岩石的破碎程度。

2024, 44(4): 045301.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0367

摘要:

运用平行法爆炸焊接工艺,开展了TA2/AZ31B/2024Al多层轻质金属板材爆炸焊接实验。通过扫描电镜、电子背散射衍射、分离式霍普金森压杆及三维轮廓扫描等测试技术,对多层爆炸焊接复合板界面微观结构特征、材料物相变化规律、复合板材动态力学性能及材料冲击断口特征开展了系统研究。研究结果表明:焊后多层轻质金属复合板的4个焊接界面均呈现出爆炸焊接特有的波形结构特征,结合界面处无明显缺陷,总体焊接质量良好。结合界面处晶粒发生细化并形成细晶区,1060Al过渡层内晶粒组织由于强塑性变形呈现典型的拉长层状晶粒特征,4个结合界面处均出现明显的变形织构与再结晶织构特征。沿X方向的试样最大动态抗压强度达605 MPa,分层断口界面三维形貌呈现近似水面波纹的独特结构特征。沿Z方向的试样最大动态抗压强度达390 MPa,断口界面三维形貌呈现明显的纤维状韧性断裂特征。

运用平行法爆炸焊接工艺,开展了TA2/AZ31B/2024Al多层轻质金属板材爆炸焊接实验。通过扫描电镜、电子背散射衍射、分离式霍普金森压杆及三维轮廓扫描等测试技术,对多层爆炸焊接复合板界面微观结构特征、材料物相变化规律、复合板材动态力学性能及材料冲击断口特征开展了系统研究。研究结果表明:焊后多层轻质金属复合板的4个焊接界面均呈现出爆炸焊接特有的波形结构特征,结合界面处无明显缺陷,总体焊接质量良好。结合界面处晶粒发生细化并形成细晶区,1060Al过渡层内晶粒组织由于强塑性变形呈现典型的拉长层状晶粒特征,4个结合界面处均出现明显的变形织构与再结晶织构特征。沿X方向的试样最大动态抗压强度达605 MPa,分层断口界面三维形貌呈现近似水面波纹的独特结构特征。沿Z方向的试样最大动态抗压强度达390 MPa,断口界面三维形貌呈现明显的纤维状韧性断裂特征。

2024, 44(4): 045401.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0263

摘要:

为寻求新型、清洁、高效的聚乙烯粉尘爆炸抑制剂,将镁铝水滑石用于聚乙烯粉尘爆炸抑制,并从爆炸超压和最低着火温度两方面,分析了镁铝水滑石抑制聚乙烯粉尘爆炸特性,并与氢氧化铝、氢氧化镁进行对比。结果表明,镁铝水滑石对聚乙烯粉尘爆炸超压和最低着火温度的抑制作用均优于氢氧化铝和氢氧化镁。在爆炸超压的抑制方面,在抑制比为2时,镁铝水滑石可完全抑制聚乙烯粉尘爆炸,而氢氧化铝和氢氧化镁对聚乙烯达到完全抑爆所需的抑制比分别为4和5。最低着火温度的抑制方面,抑制比为1时,镁铝水滑石可使聚乙烯粉尘的最低着火温度提高290 ℃,大于氢氧化铝的260 ℃和氢氧化镁的250 ℃。此外,结合镁铝水滑石的热解特性及红外光谱,从物理作用和化学作用两个方面对聚乙烯粉尘爆炸的抑制机理进行分析,揭示了阻断爆炸反应的进程。

为寻求新型、清洁、高效的聚乙烯粉尘爆炸抑制剂,将镁铝水滑石用于聚乙烯粉尘爆炸抑制,并从爆炸超压和最低着火温度两方面,分析了镁铝水滑石抑制聚乙烯粉尘爆炸特性,并与氢氧化铝、氢氧化镁进行对比。结果表明,镁铝水滑石对聚乙烯粉尘爆炸超压和最低着火温度的抑制作用均优于氢氧化铝和氢氧化镁。在爆炸超压的抑制方面,在抑制比为2时,镁铝水滑石可完全抑制聚乙烯粉尘爆炸,而氢氧化铝和氢氧化镁对聚乙烯达到完全抑爆所需的抑制比分别为4和5。最低着火温度的抑制方面,抑制比为1时,镁铝水滑石可使聚乙烯粉尘的最低着火温度提高290 ℃,大于氢氧化铝的260 ℃和氢氧化镁的250 ℃。此外,结合镁铝水滑石的热解特性及红外光谱,从物理作用和化学作用两个方面对聚乙烯粉尘爆炸的抑制机理进行分析,揭示了阻断爆炸反应的进程。

2024, 44(4): 045402.

doi: 10.11883/bzycj-2023-0295

摘要:

为进一步揭示金属丝网阻抑掺氢甲烷燃烧火焰传播特征的规律,通过实验研究了掺氢比例对不同孔隙密度金属丝网阻火过程的影响。结果表明:随着掺氢比例的增加,金属丝网的阻火难度加大,金属丝网的阻火效果可由成功转为失败,对火焰传播的影响作用可能从抑制转变为促进;当金属丝网阻火失败时,金属丝网会引起火焰褶皱并导致火焰加速,但郁金香形火焰的首现时间有所延迟;随着掺氢比例的增大,火焰穿过金属丝网后的加速现象更为明显;提高金属丝网孔隙密度可提高金属丝网对掺氢甲烷预混火焰的阻火能力,孔隙密度越大,阻火能力越强;60 mpi以上金属丝网能够有效淬熄掺氢甲烷预混火焰。

为进一步揭示金属丝网阻抑掺氢甲烷燃烧火焰传播特征的规律,通过实验研究了掺氢比例对不同孔隙密度金属丝网阻火过程的影响。结果表明:随着掺氢比例的增加,金属丝网的阻火难度加大,金属丝网的阻火效果可由成功转为失败,对火焰传播的影响作用可能从抑制转变为促进;当金属丝网阻火失败时,金属丝网会引起火焰褶皱并导致火焰加速,但郁金香形火焰的首现时间有所延迟;随着掺氢比例的增大,火焰穿过金属丝网后的加速现象更为明显;提高金属丝网孔隙密度可提高金属丝网对掺氢甲烷预混火焰的阻火能力,孔隙密度越大,阻火能力越强;60 mpi以上金属丝网能够有效淬熄掺氢甲烷预混火焰。

HTML全文

HTML全文