Experiments of nitrogen non-premixed suppression of gasoline-air mixture explosion

-

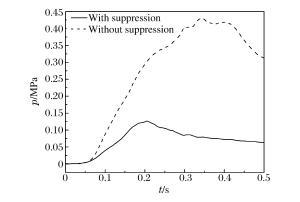

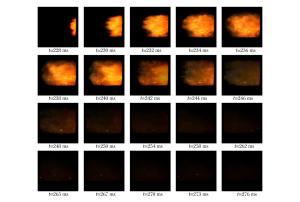

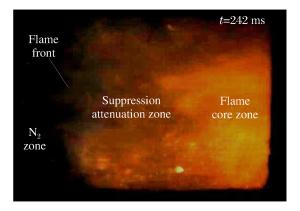

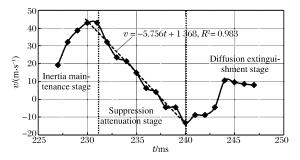

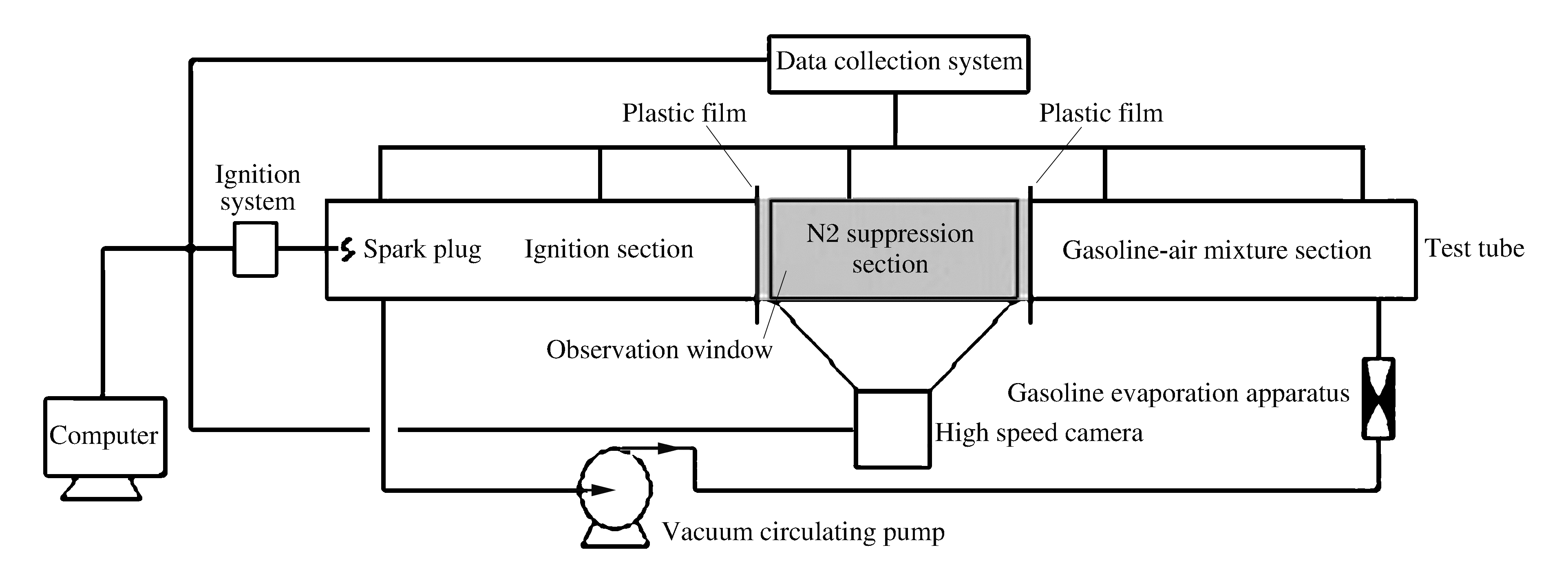

摘要: 依靠激波管可视化实验台架,完成了油气爆炸的氮气非预混抑制实验,获得了火焰前锋在氮气非预混段内衰减、熄灭过程的高速摄影照片。通过对实验数据和高速摄影照片的分析,讨论了油气爆炸氮气非预混抑制过程的超压特性和火焰行为。结果表明,采用氮气非预混手段能显著降低油气爆炸过程的超压与超压上升速率。油气爆炸的氮气非预混抑爆过程经历了惯性相持期、抑制衰减期和扩散熄灭期3个阶段。氮气分子作为第三体参与化学反应并携带走高能自由基的能量,促使链式反应向中止链大量发展,这是油气爆炸氮气非预混抑制过程的主要机理。抑制衰减期的火焰由衰减抑制区和核心区火焰构成,火焰与氮气的相互作用主要发生在衰减抑制区内。在抑制衰减期内,火焰速度的衰减可用线性公式描述。Abstract: We carried out experiments of suppressing the gasoline-air explosion by non-premixed nitrogen using the visualization experimental bench and a high-speed camera to take photos of the flame front extinction to capture the suppression process. Based on the analysis of the experimental data and high-speed taken photos, we examined the overpressure characteristics and the flame behavior of the suppression process. Results from our study show that the suppression by non-premixed nitrogen can significantly reduce the overpressure in the gasoline-air mixture explosion and its rise rate, and in the suppression process three phases are identified: sustained inertia, suppression/attenuation, and diffusion/extinction. The mechanism governing the suppression process is that nitrogen molecules participate in the chemical reaction as a third part and can then absorb energy from the high-energy free radicals so that the main reaction chains are changed to termination chains. The flame in the phase of the suppression/attenuation can be divided into the suppression/attenuation zone (where suppression and attenuation occur) and the core zone. In the phase of suppression and attenuation, the relationship between the flame speed and time can be described by a linear formula.

-

表 1 实验前后激波管内主要气体组分的体积分数

Table 1. Volume fraction of main gas components before and after the experiment

测量条件 φ/% 油气 O2 CO2 CO 实验前 1.61 20.42 0.01 0 实验后 1.19 15.24 2.86 0.89 -

[1] Moore P E. Suppressants for the control of industrial explosions[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 1996, 9(1):119-123. doi: 10.1016/0950-4230(95)00045-3 [2] Thomas G O, Edwards M J, Edwards D H. Studies of detonation quenching by water sprays[J]. Combustion Science and Technology, 1990, 71:233-245. doi: 10.1080/00102209008951634 [3] Liu Q, Hu Y, Bai C, et al.Methane/coal dust/air explosions and their suppression by solid particle suppressing agents in a large-scale experimental tube[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2013, 26(2):310-316. doi: 10.1016/j.jlp.2011.05.004 [4] Catlin C. Passive explosion suppression by blast-induced atomisation from water containers[J]. Journal of Hazardous Materials, 2002, 94(2):103-132. doi: 10.1016/S0304-3894(02)00119-X [5] Nie B, He X, Zhang R, et al. The roles of foam ceramics in suppression of gas explosion overpressure and quenching of flame propagation[J]. Journal of Hazardous Materials, 2011, 192(2):741-747 doi: 10.1016/j.jhazmat.2011.05.083 [6] Razus D, Brinzea V, Mitu M, et al. Inerting effect of the combustion products on the confined deflagration of liquefied petroleum gas-air mixtures[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2009, 22(4):463-468. doi: 10.1016/j.jlp.2009.03.002 [7] 李兴虎.氮气稀释丙烷空气混合气的层流火焰速度测量[J].燃烧科学与技术, 2001, 7(4):288-289. doi: 10.3321/j.issn:1006-8740.2001.04.018Li Xinghu. Measurement of laminar burning velocity on diluted air-propane mixture[J]. Journal of Combustion Science and Technology, 2001, 7(4):288-289. doi: 10.3321/j.issn:1006-8740.2001.04.018 [8] Molnarne M, Mizsey P, Schröder V. Flammability of gas mixtures: Part 2: Influence of inert gases[J]. Journal of Hazardous Materials, 2005, 21(1/2/3):45-49. http://cn.bing.com/academic/profile?id=5986ec5292b0eaacc299006ae1fb8116&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [9] Ko B C, Cheong K-H, Nam J-Y. Fire detection based on vision sensor and support vector machines[J]. Fire safety Journal, 2009, 44(3):322-329. doi: 10.1016/j.firesaf.2008.07.006 [10] Liu C B, Ahuja N. Vision based fire detection[C]//Proceedings of the 17th International Conference on Pattern Recognition. Cambridge, UK, 2004, 4: 134-137. https://dl.acm.org/citation.cfm?id=1021180 [11] Zhang P, Du Y, Zhou Y, et al. Explosions of gasoline-air mixture in the tunnels containing branch configuration[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2013, 26(6):1279-1284. doi: 10.1016/j.jlp.2013.07.003 [12] Yang D, Li Z P, Hong O Y. Effects of humidity, temperature and slow oxidation reactions on the occurrence of gasoline-air explosions[J]. Journal of Fire Protection Engineering, 2013, 23(3):226-238. doi: 10.1177/1042391513486464 [13] Du Y, Zhang P, Zhou Y, et al. Suppressions of gasoline-air mixture explosion by non-premixed nitrogen in a closed tunnel[J]. Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 2014, 31:113-120. doi: 10.1016/j.jlp.2014.07.012 [14] 赵衡阳.气体和粉尘爆炸原理[M].北京:北京理工大学出版社, 1996:31. [15] Stephen R T. An introduction to combustion:concepts and application[M]. New York: The McGraw-Hill Companies, 2000:201. -

下载:

下载: