Experimental investigation and numerical simulation of flame propagation and quenching process in the in-line crimped-ribbon flame arrester

-

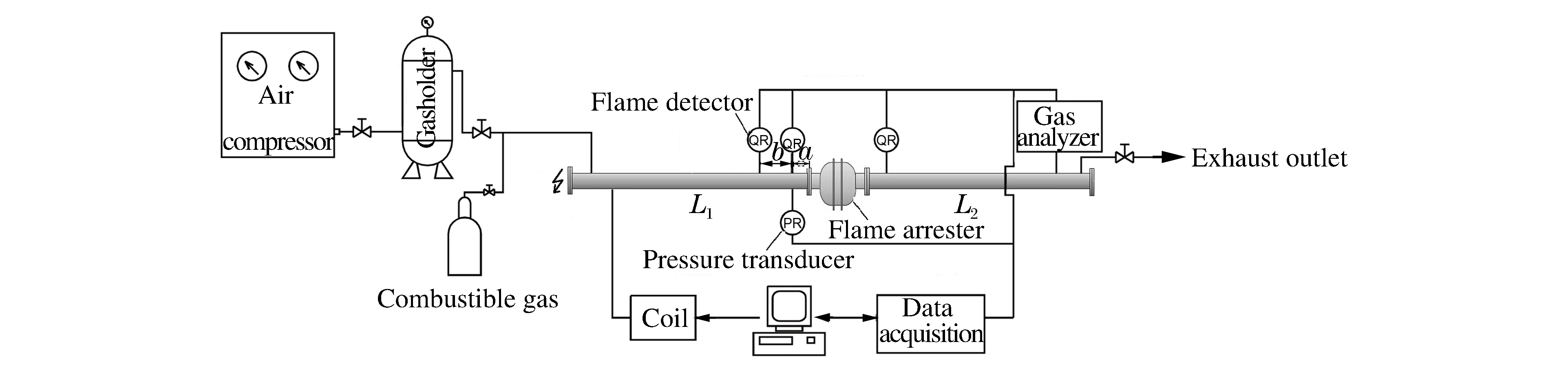

摘要: 对乙烯-空气预混火焰在波纹管道阻火器中的传播与淬熄过程进行了实验和数值模拟研究,实验结果显示:当乙烯接近当量浓度时,预混气体爆炸压力变化过程可分为4个阶段,等压燃烧阶段、缓慢上升阶段、快速上升阶段和压力振荡阶段;在爆炸过程中,由于反射压力波和火焰相互作用的影响,超压值出现多次振荡,压力振荡阶段一般可以持续数十毫秒;乙烯-空气火焰传播速度随管径增加、阻火单元波纹高度减小呈递增趋势,而且随着阻火单元厚度的增加,阻火器的阻火能力明显提高,可以更有效地使火焰淬熄。数值模拟结果显示:在管道封闭端点火后,火焰面呈半球形并以层流扩散的方式向四周传播;当火焰传播到管道壁面时,在管道壁面的约束作用下,火焰面发生变形,壁面附近的火焰逐渐超过了管道轴线附近的火焰,最后形成了“郁金香”状的火焰结构;当爆燃火焰经过阻火单元时,高温已燃气体被其吸收大量热量,同时在反应区产生的稀疏波作用下,气体温度逐渐降低、化学反应速率迅速减小,最终导致火焰被熄灭。通过模拟计算结果可以看出,在整个爆炸过程中,火焰传播速度与爆炸压力波动均较为明显。并提出了孔隙率和阻火单元厚度对火焰传播的影响机制。基于传热学理论模型,并结合实验数据,得出了爆燃火焰速度与爆炸压力之间的关系,为工业装置阻火器的设计和选型提供更为准确的参考依据。Abstract: An experimental system and numerical model were set up to investigate ethylene-air premix deflagration flame propagation and quenching by crimped-ribbon flame arresters in a horizontal pipe, closed at both ends. The deflagration suppression experiment showed that, when the concentration of the flammable gas was close to the stoichiometric ratio (6.6% ethylene by volume), the evolution processes of explosion pressure for the premixed gas of ethylene-air in the pipe (D=32, 80, 400mm) could be divided into four stages: isobaric combustion, slow rise, quick rise and pressure oscillation. During the explosion, due to the interaction between the reflected pressure wave and the flame, the overpressure value fluctuated several times, and the pressure oscillation lasted normally tens of milliseconds. The ethylene-air deflagration flame velocity gradually increased with the increase of the pipe diameter and the decrease of the crimp height. Furthermore, the performance of the flame arrester gradually increased with the increase of the element length. The simulation result showed that the flame front was formed in a semi-sphere shape and spread around in the form of laminar diffusion after ignition at the closed end on the left side. When the flame reached the wall, its shape enlarged under the restriction of the pipe. Then the flame velocity at the near wall gradually exceeded that at the pipe axis, and finally a "tulip" flame was formed. A big amount of heat was lost as the flame front contacted the arrester element, under the influence from the rarefaction waves formed in the reaction area, the chemical reaction rate decreased rapidly, and the flame temperature decreased gradually, which resulted in quenching. During the whole explosion process, the pressure wave and the flame velocity were accompanied by drastic fluctuations through the simulation calculation. The influence mechanism of the porosity and the element length on the flame propagation was analyzed numerically. Finally, the relationship between the deflagration flame velocity and the explosion pressure was derived based on the classic theory of the heat transfer and the experimental data. This study will serve as accurate reference for the design and selection of the crimped-ribbon flame arrester.

-

表 1 乙烯-空气混合气体初始条件设置

Table 1. Initial conditions of C2H4-air mixture

区域 T/K p0/Pa YC2H4/% YO2/% YCO2/% YH2O/% 未燃区 300 101325 6.387 22.68 0 0 已燃区 2369 101325 0 0 20.07 8.21 -

[1] 孙少辰, 毕明树, 刘刚等.阻火器性能测试方法试验性研究[J].化工学报, 2014, 65 http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hgxb2014z1071suppl 1):441-450.Sun Shaochen, Bi Mingshu, Liu Gang, et al.A pilot study of flame arrester performance test methods[J].Journal of Chemical Industry and Engineering, 2014, 65(suppl 1):441-450. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hgxb2014z1071 [2] Cubbage P A.Flame traps for use with town gas/air mixtures[M].1st edition.British:Gas Gouncil, 1959:30-47. [3] Palmer K N, Tonkin P S.The quenching of flames by crimped ribbon flame arresters[J].Fire Safety Science, 1960, 438. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cjce201805005 [4] Palmer K N, Tonkin P S.The quenching of flames by flame arresters in a large-scale ducting system[J].Fire Safety Science, 1962, 506. http://www.iafss.org/publications/frn/506/-1 [5] Palmer K N, Rogowski Z W.The protection of equipment with flame arresters.(2):Effect of contents, and use of improved arresters[J].Fire Safety Science, 1967, 658. http://www.iafss.org/publications/frn/658/-1 [6] Palmer K N, Tonkin P S.The quenching of flames of various fuels in narrow apertures[J].Combustion and Flame, 1963, 7:121-127. doi: 10.1016/0010-2180(63)90169-X [7] Langford B, Palmer K N, Tonkin P S.The performance of flame arresters against flames propagating in various fuel/air mixtures[J].Fire Safety Science, 1961, 486. http://www.iafss.org/publications/frn/486/-1 [8] Wilson R P, Flessner M F.Design criteria for flame arresters[C]//American Institute of Chemical Engineers 84th National Meeting.Altlanta, Georgia, 1978. [9] 周凯元, 李宗芬, 周自金等.阻爆器扩张腔中心缓冲隔离板对气相爆轰波的衰减作用[J].爆炸与冲击, 2001, 21(3):179-183. doi: 10.3321/j.issn:1001-1455.2001.03.004Zhou Kaiyuan, Li Zongfen, Zhou Zijin, et al.The attenuation of gaseous detonation strength as a result of the bumper-separator in expanding cavity of the detonation arrester[J].Explosion and Shock Waves, 2001, 21(3):179-183. doi: 10.3321/j.issn:1001-1455.2001.03.004 [10] 孙少辰, 刘刚, 毕明树, 等.阻火器性能测试试验系统的研制[J].化工进展, 2014, 33(11):2853-2860. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hgjz201411005Sun Shaochen, Liu Gang, Bi Mingshu, et al.Development of flame arrester performance testing system[J].Chemical Industry and Engineering Progress, 2014, 33(11):2853-2860. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hgjz201411005 [11] Turns S R.An introduction to combustion[M].2nd edition.New York:McGraw-hill, 1996:648-649. [12] 宋占兵.预混火焰在狭缝中的传播机理与熄灭条件的研究[D].大连: 大连理工大学, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10141-2006021562.htmSong Zhanbing.Study on propagating mechanism and quenching of premixed flame in narrow channels[D].Dalian: Dalian University of Technology, 2005. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10141-2006021562.htm [13] 刘刚, 张志毅, 孙少辰.火焰速度和爆炸压力对阻火器阻火性能的影响试验[J].石油化工设备, 2016, 45(1):1-5. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syhgsb201601001Liu Gang, Zhang Zhiyi, Sun Shaochen.Experimental investigation of flame velocity and explosion pressure for quenched flame performance on flame arrester[J].Petro-Chemical Equipment, 2016, 45(1):1-5. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syhgsb201601001 [14] 周凯元, 李宗芬, 周自金.波纹板阻火器对爆燃火焰淬熄作用的实验研究[J].中国科学技术大学学报, 1997, 27(4):449-454. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199700727184Zhou Kaiyuan, Li Zongfen, Zhou Zijin.The quenching of deflagration by crimped-ribbon flame arresters[J].Journal of China University of Science and Technology, 1997, 27(4):449-454. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199700727184 [15] Botha J P, Spalding D B.The laminar flame speed of propane/air mixtures with heat extraction from the flame[J].Proceedings of the Royal Society of London A:Mathematical, Physical and Engineering Sciences, 1954, 225(1160):71-96. http://www.jstor.org/stable/99442 -

下载:

下载: