Numerical simulation of the multilayer coiled solenoid under implosive compression

-

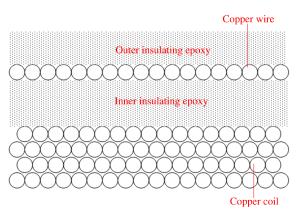

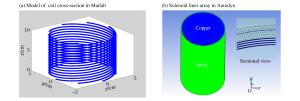

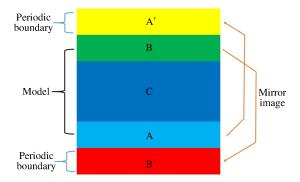

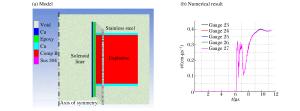

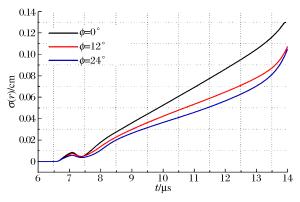

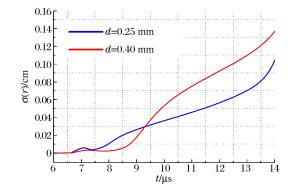

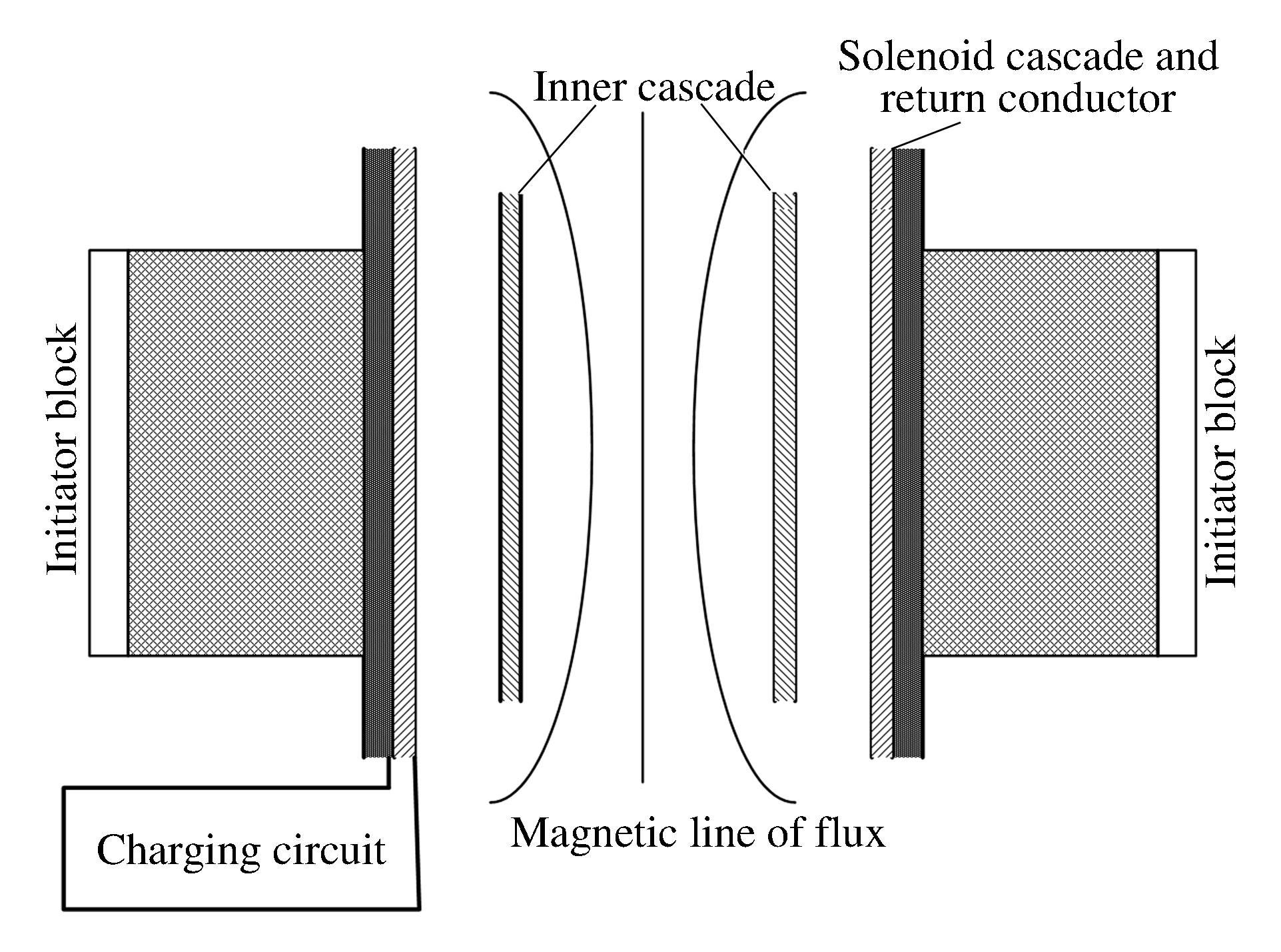

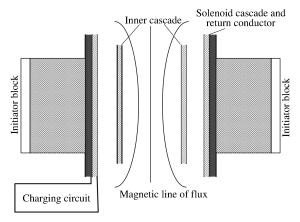

摘要: 利用AUTODYN二次开发接口建立三维多层密绕螺线管数值模型,并实现周期性边界条件,应用光滑粒子动力学方法对内爆压缩多层密绕螺线管过程及其界面不稳定性开展数值模拟。计算结果表明,内爆压缩螺线管结构过程存在扰动快速增长至后期的界面失稳现象,与对应的实验结果较为相符。同时,计算显示螺线管结构参数对界面不稳定性发展具有显著影响,螺旋角度减小,结构压缩后期的界面不稳定性趋于严重;铜线直径减小,结构压缩后期的界面不稳定性趋于减弱。Abstract: In order to simulate the implosive compression process of a multilayer coiled solenoid and its associated interfacial instability by using the smooth particle hydrodynamics (SPH) solver, the AUTODYN user-defined subroutines have been employed to build a three dimensional solenoid model and achieve periodic boundary conditions. The simulated results show that the perturbation of the solenoid structure in the implosive compression process grows fast and then the interface becomes unstable at the end of compression, in agreement with the experimental results. The parameters of the solenoid structure significantly affect the development of the interfacial instability. The smaller the spiral angle, the larger the interfacial instability at the end of compression process, one the other hand, the smaller the wire diameter, the weaker the interfacial instability at the end of compression process.

-

-

[1] PAVLOVSKⅡ A I. Megagauss physics and technology[M]. New York:Plenum Press, 1980:627. [2] 孙承纬, 周之奎.磁通量压缩发生器[M].北京:国防工业出版社, 2008. [3] BYKOV A I, DOLOTENKO M I, KOLOKOL' CHIKOV N P, et al. The cascade magnetocumulative generator of ultrahigh magnetic fields:A reliable tool for megagauss physics[J]. Physica B:Condensed Matter, 1996, 216(3):215-217. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0921452695004750 [4] PAVLOVSKⅡ A I. Limitingvalue of the cascade MC-1 generator reproducible magnetic field[C]//FOWLER C M, CAIRD R S, ERICKSON D J. Megagauss technology and pulse power applications. New York: Plenum Press, 1987: 159-166. [5] HAYHURST C J, HIERMAIER S J, CLEGG R A, et al. Development of material models for nextel and kevlar-epoxy for high pressures and strain rates[J]. International Journal of Impact Engineering, 1999, 23(1):365-376. doi: 10.1016/S0734-743X(99)00087-1 [6] 赵士操, 宋振飞, 赵晓平.基于AUTODYN二次开发的纤维SPH模型的建立与超高速碰撞计算[C]//中国工程物理研究院机械工程2011年学术年会论文集.2011: 519-524. [7] 龚芸芸, 卢纪, 谷卓伟, 等.周期性铜线密排结构的冲击压缩特性研究[J].高压物理学报, 2014, 28(3):331-338. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=gywl201403012&dbname=CJFD&dbcode=CJFQGONG Yunyun, LU Ji, GU Zhuowei, et al. Study on the compression properties of periodic copper wire closed-packed structure[J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2014, 28(3):331-338. http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?filename=gywl201403012&dbname=CJFD&dbcode=CJFQ [8] LIU G R, LIU M B.光滑粒子流体动力学: 一种无网格粒子法[M].韩旭, 杨刚, 强洪夫, 译.长沙: 湖南大学出版社, 2005. [9] ANSYS. Autodyn user's subroutines tutorial[Z]. 2016. [10] 时党勇, 李欲春, 张胜春.基于ANSYS/LS-DYNA8.1进行显示动力学分析[M].北京:清华大学出版社, 2008. [11] Century Dynamics. Autodyn theory manual revision 4.3[Z]. 2005. -

下载:

下载: