Numerical analysis on hypervelocity penetration into layered protective structure

-

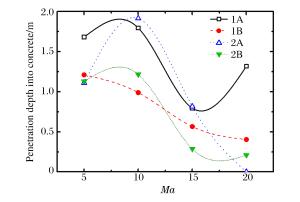

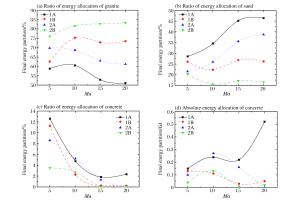

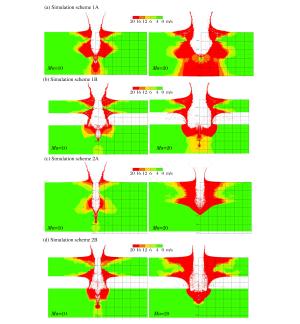

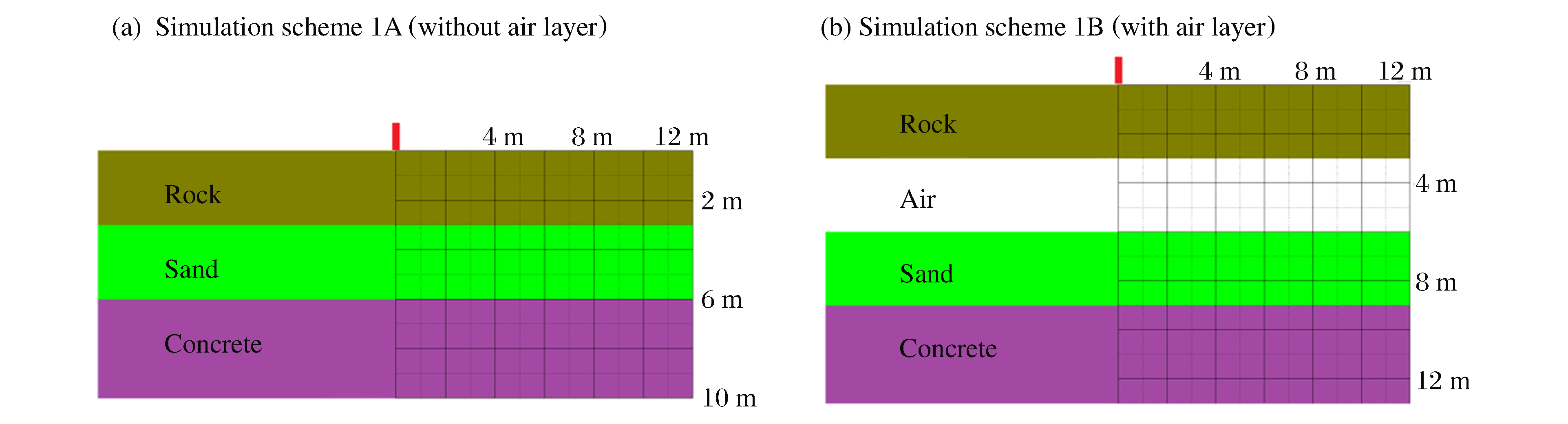

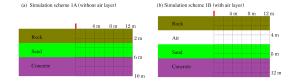

摘要: 采用SPH算法,基于AUTODYN-2D开展了钨杆弹对4种"花岗岩遮弹层-(空气)干砂分配层-混凝土结构层"形式的成层式防护结构的超高速打击数值计算分析,得到了结构的破坏特征和能量分配情况。结果表明:(1)增加打击速度会加剧遮弹层和分配层的破坏程度,但在一定速度区间内结构层的侵彻深度反而随着打击速度的增加而减小;(2)结构层的能量分配比例具有随着撞击速度增加而减小的趋势,这可以初步归结为竖向冲击动能在遮弹层和分配层的横向传递;(3)一定条件下,通过增加空气隔层可以减小结构层的侵彻深度、结构层分配能量的比例和绝对值。Abstract: In this study, based on SPH and using AUTODYN-2D, we analyzed the hyper velocity penetration of tungsten rod into four types of layered shielding structures consisting of granite shielding layer, air/sand distribution layer and concrete structure layer, and obtained the structures' damage and energy distribution, with the following results achieved:(1) Although raising the striking velocity increased the damage of the shielding layer and the distributing layer, the penetration depth into the structure layer decreased within a certain velocity range; (2) The ratio of the energy conducted to the structure layer generally decreased with increasing of the striking velocity, and this could be attributed to the transverse propagation of the impact energy within the shielding layer and distributing layer; (3) Under certain conditions, addition of an air layer could reduce the penetration depth into the structure layer, the ratio and absolute value of the energy conducted to the structure layer.

-

Key words:

- hypervelocity penetration /

- layered protective structure /

- energy distribution /

- SPH

-

表 1 数值模型几何参数

Table 1. Geometrical parameters of numerical models

几何模型方案 长径比Lp/D 岩石遮弹层/m 空气隔层/m 砂分配层/m 混凝土结构层/m 总厚度/m 1A 4 3.0 0 3 4 10.0 1B 4 3.0 3 3 4 13.0 2A 8 4.5 0 3 4 11.5 2B 8 4.5 3 3 4 14.5 -

[1] 杨秀敏, 邓国强.常规钻地武器破坏效应的研究现状和发展[J].后勤工程学院学报, 2016, 32(5):1-9. doi: 10.3969/j.issn.1672-7843.2016.05.001YANG Xiumin, DENG Guoqiang. The research status and development of damage effect of conventional earth penetration weapon[J]. Journal of Logistical Engineering University, 2016, 32(5):1-9. doi: 10.3969/j.issn.1672-7843.2016.05.001 [2] ANTOUN T, GLENN L, WALTON O, et al. Simulation of hypervelocity penetration in limestone[J]. International Journal of Impact Engineering, 2005, 33(1):45-52. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=JJ026064104 [3] WÜNNEMANN K, COLLINS G S, MELOSH H J. A strain-based porosity model for use in hydrocode simulations of impacts and implications for transient crater growth in porous targets[J]. Icarus, 2006, 180(1):514-527. http://cn.bing.com/academic/profile?id=92571972d3fad48343e32d078d2453d4&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [4] 邓国强, 杨秀敏.超高速武器打击效应数值仿真[J].科技导报, 2015, 33(16):65-71. doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2015.16.010DENG Guoqiang, YANG Xiumin. Numerical simulation of damage effect of hypervelocity weapon on ground target[J]. Science & Technology Review, 2015, 33(16):65-71. doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2015.16.010 [5] 邓国强, 杨秀敏.抗超高速武器最小安全防护层厚度计算[J].防护工程, 2016, 38(1):39-42.DENG Guoqiang, YANG Xiumin. Estimation method of safety protective layer depth resisting hypervelocity weapon impact[J]. Protective Engineering, 2016, 38(1):39-42. [6] 邓国强, 杨秀敏.超高速武器流体侵彻与装药浅埋爆炸效应的等效方法[J].防护工程, 2015, 37(6):27-32.DENG Guoqiang, YANG Xiumin. Effect equivalent method between fluid penetration of hypervelocity weapon and shallow detonation of explosive[J]. Protective Engineering, 2015, 37(6):27-32. [7] DAWSON A, BLESS S, LEVINSON S, et al. Hypervelocity penetration of concrete[J]. International Journal of Impact Engineering, 2008, 35(1):1484-1489. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8403788 [8] 牛雯霞, 黄洁, 柯发伟, 等.混凝土房屋结构靶的超高速撞击特性研究[J].实验流体力学, 2014, 28(2):79-84. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ltlxsyycl201402014NIU Wenxia, HUANG Jie, KE Fawei, et al. Research on hypervelocity impact characteristics of concrete building structures target[J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2014, 28(2):79-84. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ltlxsyycl201402014 [9] 王鹏, 郭磊, 余道建, 等.动能棒超高速对混凝土靶板撞击毁伤效应研究[C]//第一届全国超高速碰撞会议论文集.四川绵阳, 2013: 145-150. [10] 钱秉文, 周刚, 李进, 等.钨合金弹体超高速撞击混凝土靶成坑特性研究[C]//第十一届全国爆炸力学学术会议论文集.广东珠海, 2016. [11] CHENG Y H, WANG M Y, SHI C C, et al. Constraining damage size and crater depth:a physical model of transient crater formation in rocky targets[J]International Journal of Impact Engineering, 2015, 81(6):50-60. http://cn.bing.com/academic/profile?id=1bae1775c83278135af9a3e2fecb4308&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [12] SHI C C, WANG M Y, ZHANG K L, et al. Semi-analytical model for rigid and erosive long rods penetration into sand with consideration of compressibility[J]. International Journal of Impact Engineering, 2015, 83(1):1-10. http://cn.bing.com/academic/profile?id=b36831e1af02d0a142193a8c558872ec&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [13] 李卧东, 王明洋, 施存程, 等.地质类材料超高速撞击相似关系与实验研究综述[J].防护工程, 2015, 37(2):55-62. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8496798LI Wodong, WANG Mingyang, SHI Cuncheng, et al. Review of similaritylaws and scaling experiments research of hypervelocity impact ongeological material targets[J]. Protective Engineering, 2015, 37(2):55-62. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8496798 [14] 李争, 刘元雪, 胡明, 等."上帝之杖"天基动能武器毁伤效应评估[J].振动与冲击, 2016, 35(18):159-164. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zdycj201618026LI Zheng, LIU Yuanxue, HU Ming, et al. Research on damage effection of "Gold sticks" space-based kinetic energy weapons[J]. Journal of Vibration and Shock, 2016, 35(18):159-164. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zdycj201618026 [15] 程怡豪.超高速弹体撞击混凝土和岩石毁伤机理研究[D].南京: 解放军理工大学, 2016. [16] AI H A, AHRENS T J. Simulation of dynamic response of granite:A numerical approach of shock-induced damage beneath impact craters[J]. International Journal of Impact Engineering, 2006, 33(1):1-10. http://cn.bing.com/academic/profile?id=5d5a9fd290cefcacee055df4abc81f37&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn [17] 张庆明, 黄风雷.超高速碰撞动力学引论[M].北京:科学出版社, 2000:121-136. [18] STEINBERG D. Equation of state and strength properties of selected materials[M]. Livermore, CA:Lawrence Livermore National Laboratory, 1996. [19] LAINE L, SANDVIK A. Derivation of mechanical properties for sand[C]//Proceedings of the 4th Asia-Pacific Conference on Shock and Impact Loads on Structures. Singapore, 2001. [20] RIEDEL W, THOMA K, HIERMAIER S, et al. Penetration of reinforced concrete by RETA-B-500 numerical analysis using a new macroscopic concrete model for hydrocodes[C]//Proceedings of the 9th International Symposium on the Effects of Munitions with Structures, 1999. -

下载:

下载: