| [1] |

TAYLOR G I. Fragmentation of tubular bombs [M] // BATCHELOR O K. The Scientific Papers of Sir Geoffrey Ingram Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 1963: 387−390.

|

| [2] |

ZHU J J, LI W B, WANG X M, et al. Effect of tempering temperature on expansion and fracture mechanism of 40CrMnSiB steel cylinder shell [J]. International Journal of Impact Engineering, 2017, 107: 38–46. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2017.05.007.

|

| [3] |

陈醇. 三代炸药爆炸加载下战斗部壳体形变规律及破片性能研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2015: 14−22.

|

| [4] |

朱建军, 李伟兵, 王晓鸣, 等. 回火温度对50SiMnVB钢壳体形成破片性能的影响 [J]. 兵工学报, 2015, 36(11): 2080–2086. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2015.11.009.ZHU J J, LI W B, WANG X M, et al. Effect of tempering temperature on the forming properties of fragments of 50SiMnVB steel shell [J]. Acta Armamentarii, 2015, 36(11): 2080–2086. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2015.11.009.

|

| [5] |

朱如意, 韩保红, 赫万恒. 杀爆榴弹战斗部静态爆炸效能仿真研究 [J]. 计算机仿真, 2015, 32(11): 18–21. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2015.11.005.ZHU R Y, HAN B H, HE W H. Simulation study on static explosive efficiency of blast fragmentation warhead [J]. Computer Simulation, 2015, 32(11): 18–21. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9348.2015.11.005.

|

| [6] |

SINGH M, SUNEJA H R, BOLA M S, et al. Dynamic tensile deformation and fracture of metal cylinders at high strain rates [J]. International Journal of Impact Engineering, 2002, 27(9): 939–954. DOI: 10.1016/S0734-743X(02)00002-7.

|

| [7] |

WANG X Y, WANG S S, MA F. Experimental study on the expansion of metal cylinders by detonation [J]. International Journal of Impact Engineering, 2018, 114: 147–152. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2017.12.017.

|

| [8] |

GOLD V M, BAKER E L. A model for fracture of explosively driven metal shells [J]. Engineering Fracture Mechanics, 2008, 75(2): 275–289. DOI: 10.1016/j.engfracmech.2007.02.025.

|

| [9] |

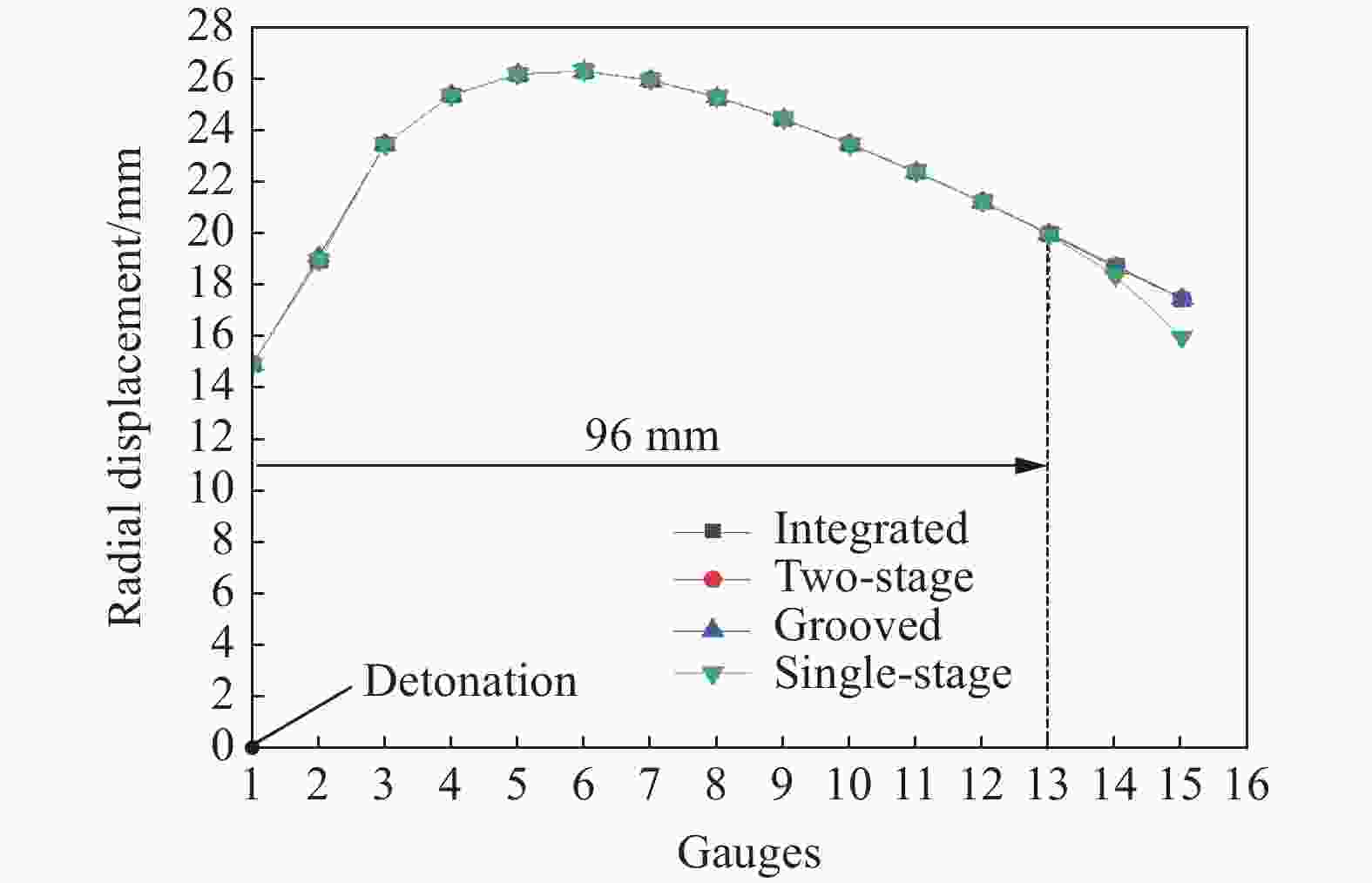

HUANG G Y, LI W, FENG S S. Axial distribution of fragment velocities from cylindrical casing under explosive loading [J]. International Journal of Impact Engineering, 2015, 76: 20–27. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2014.08.007.

|

| [10] |

GUO Z W, HUANG G Y, LIU C M, et al. Velocity axial distribution of fragments from non-cylindrical symmetry explosive-filled casing [J]. International Journal of Impact Engineering, 2018, 118: 1–10. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2018.03.011.

|

| [11] |

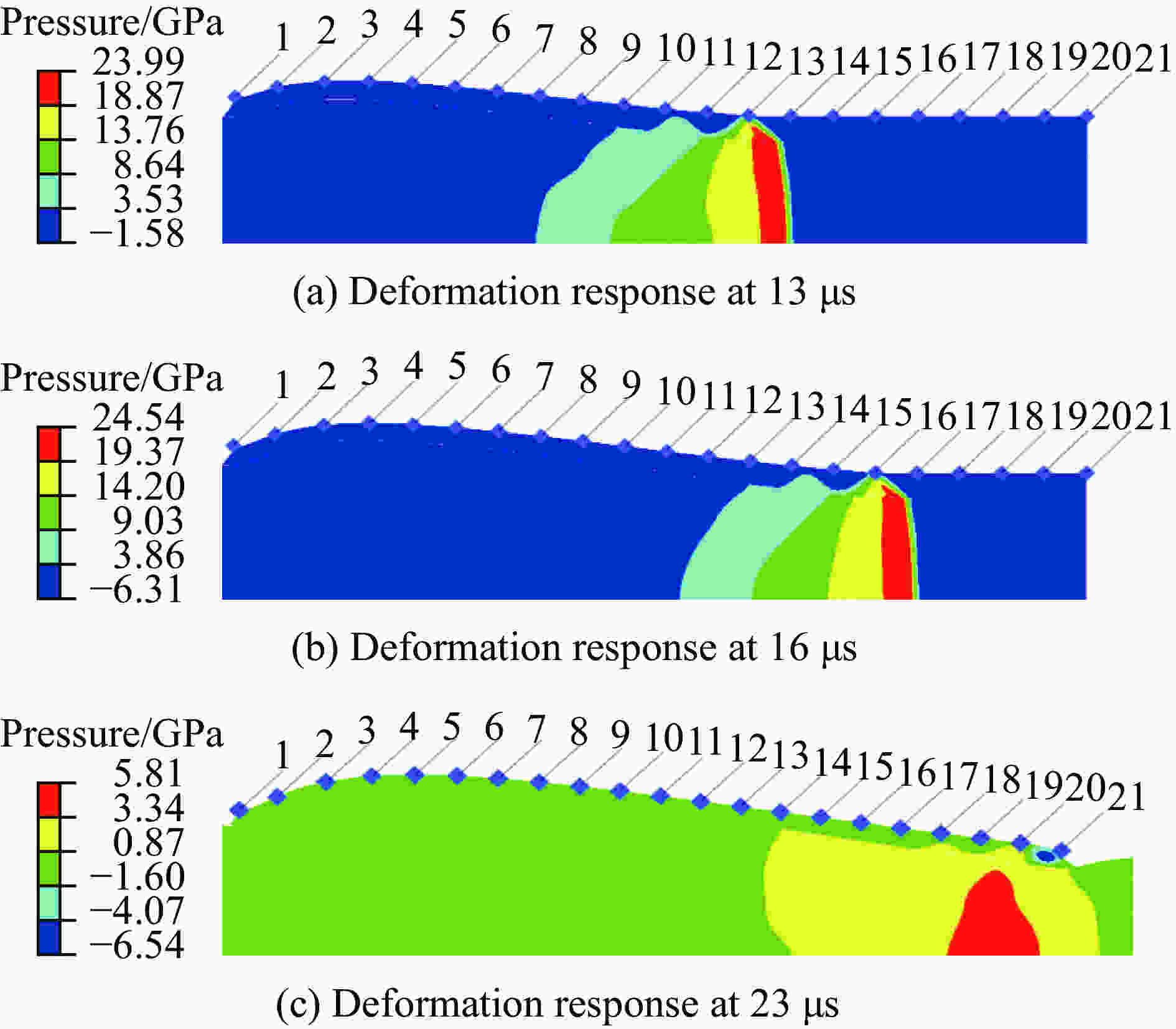

SUN G J, WANG X Y, GAO W L, et al. Expansion fracture behavior of metallic cylindrical shell caused by explosive detonation [J]. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 2019, 267(4): 042124.

|

| [12] |

禹富有, 董新龙, 俞鑫炉, 等. 不同填塞装药下金属柱壳断裂特性的实验研究 [J]. 兵工学报, 2019, 40(7): 1418–1424. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.07.011.YU F Y, DONG X L, YU X L, et al. Fracture characteristics of metal cylinder shells with different charges [J]. Acta Armamentarii, 2019, 40(7): 1418–1424. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2019.07.011.

|

| [13] |

奥尔连科. 爆炸物理学: 下册 [M]. 孙承纬, 译. 北京: 科学出版社, 2011: 807−822.

|

| [14] |

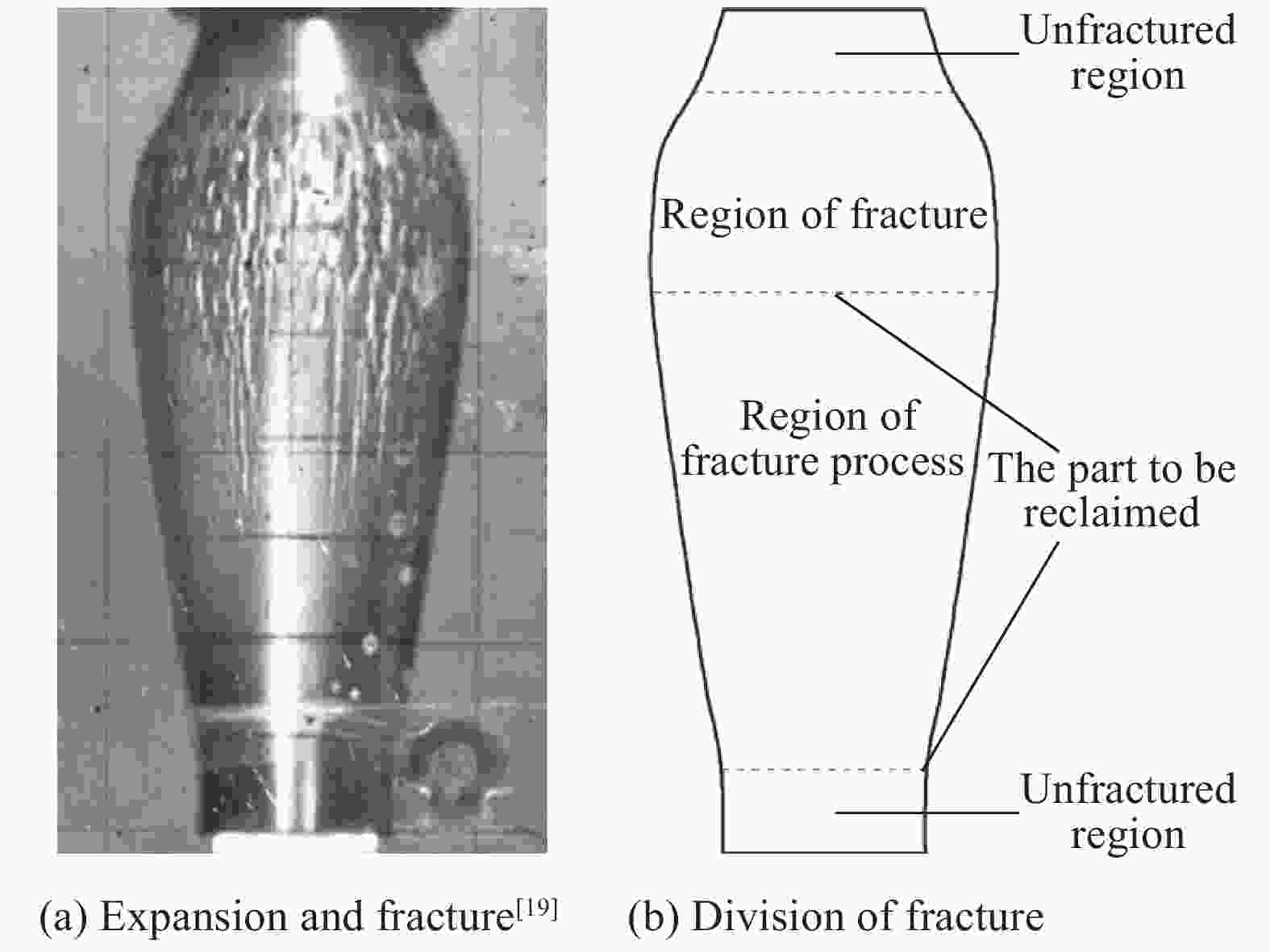

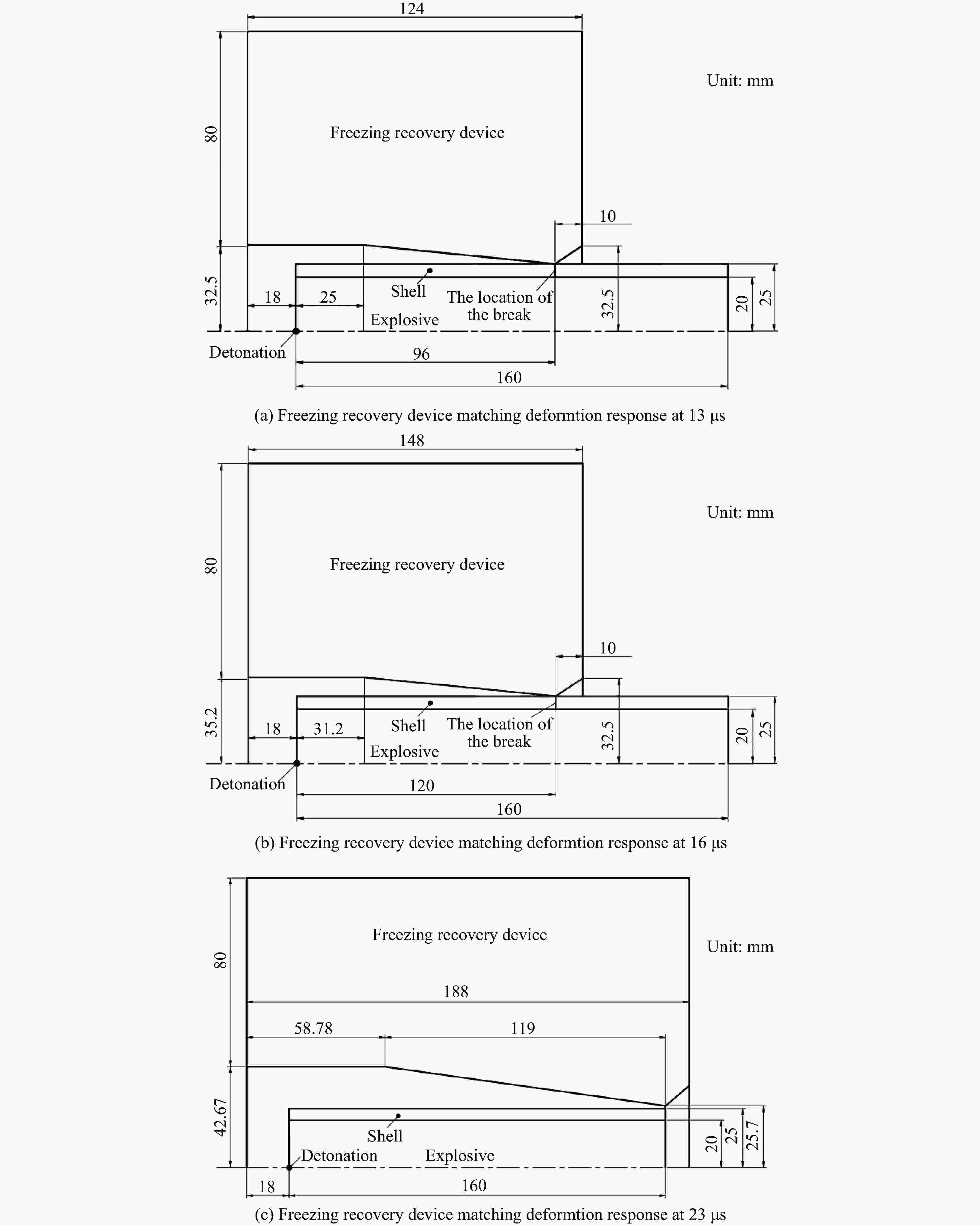

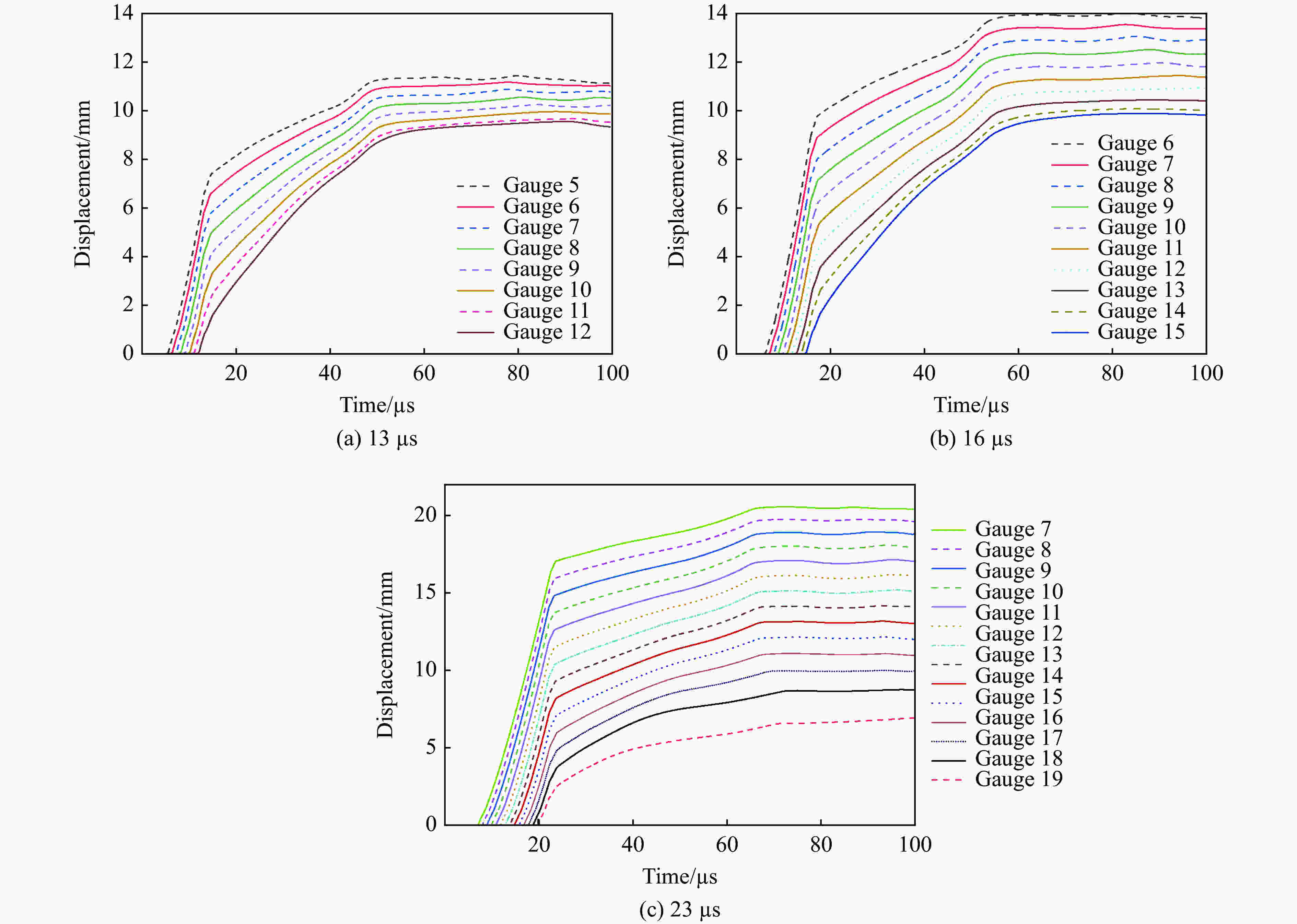

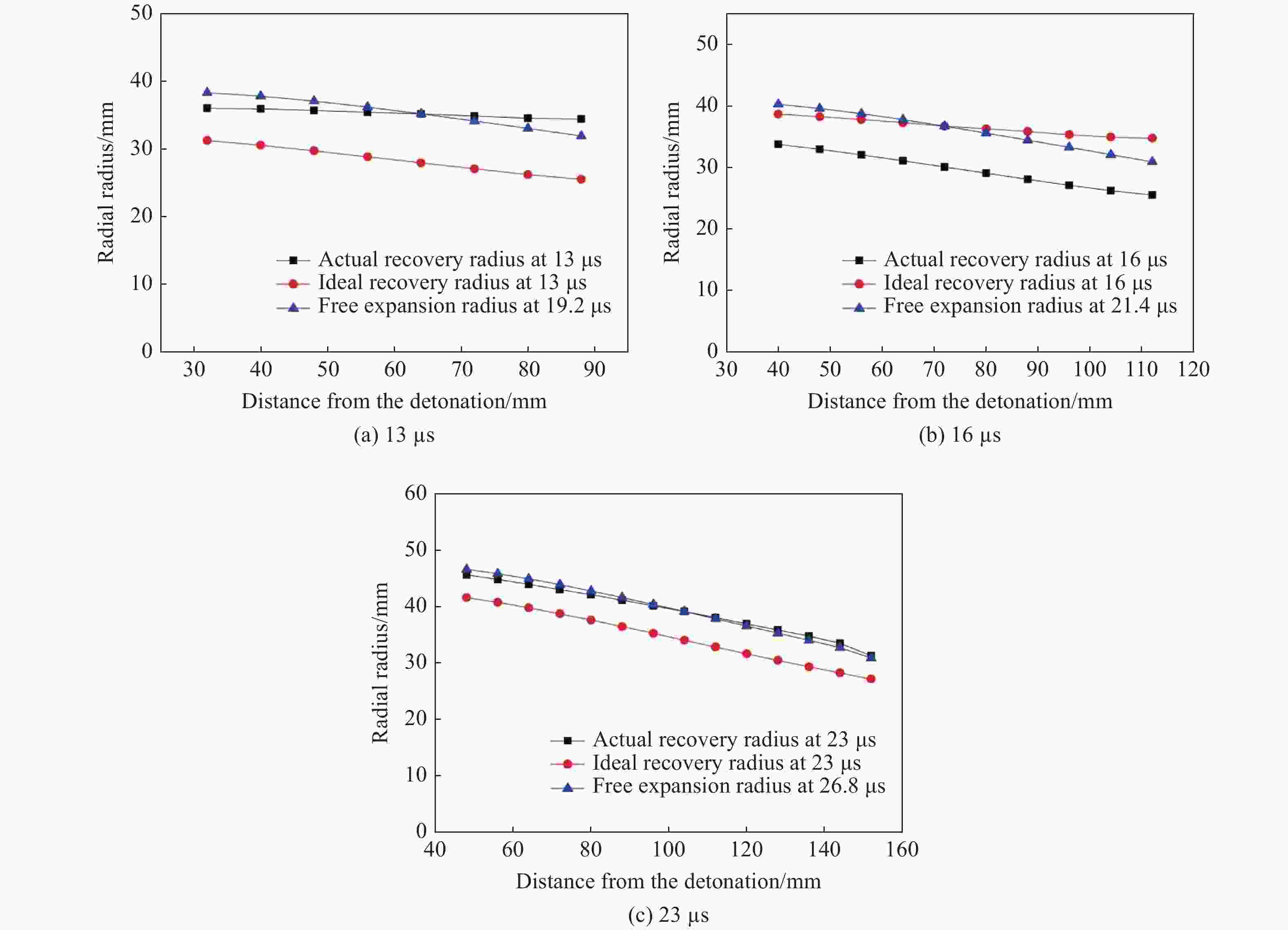

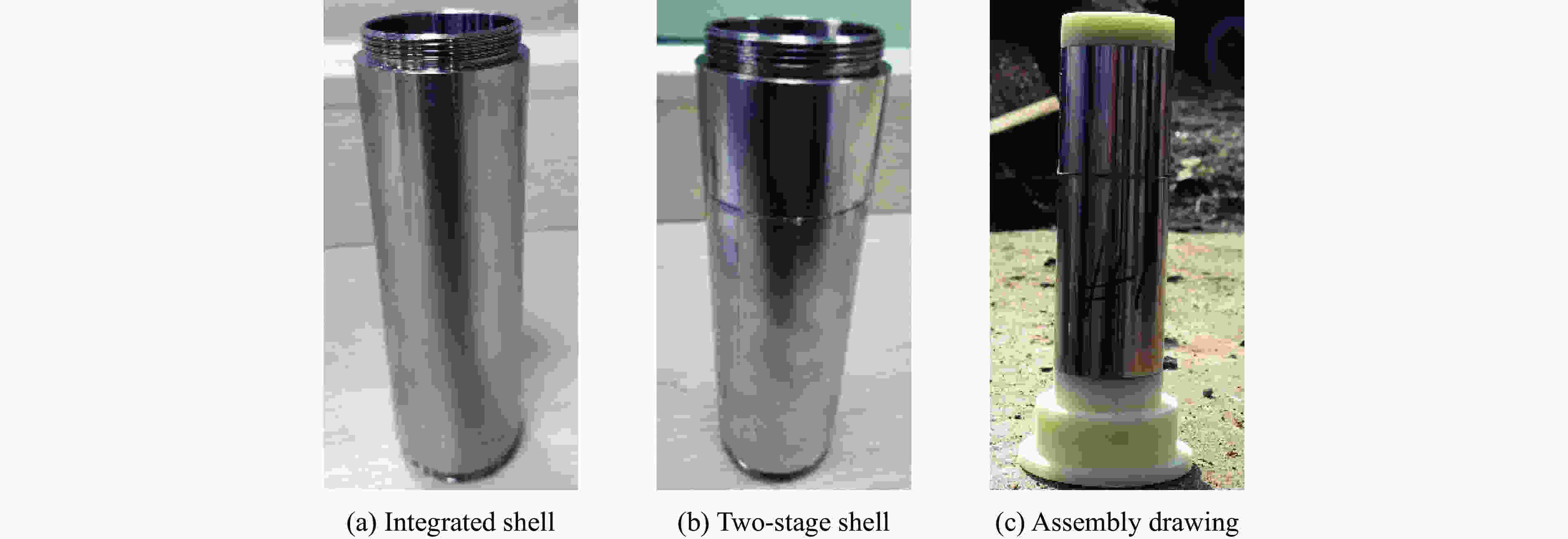

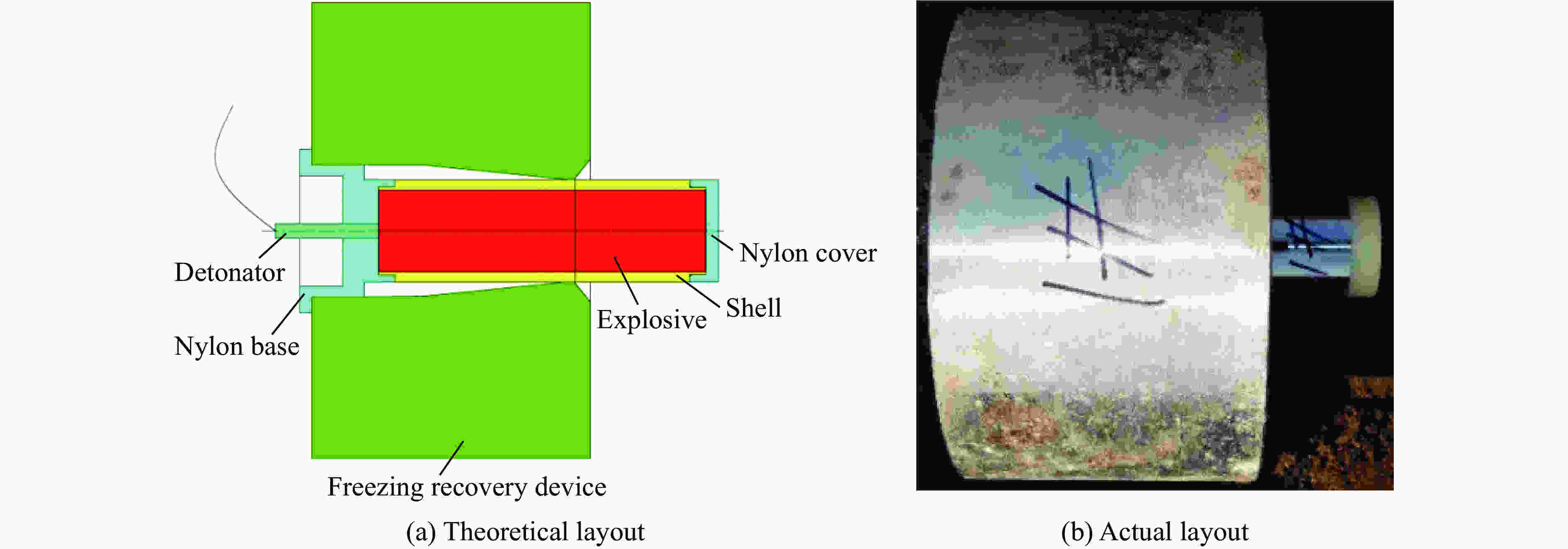

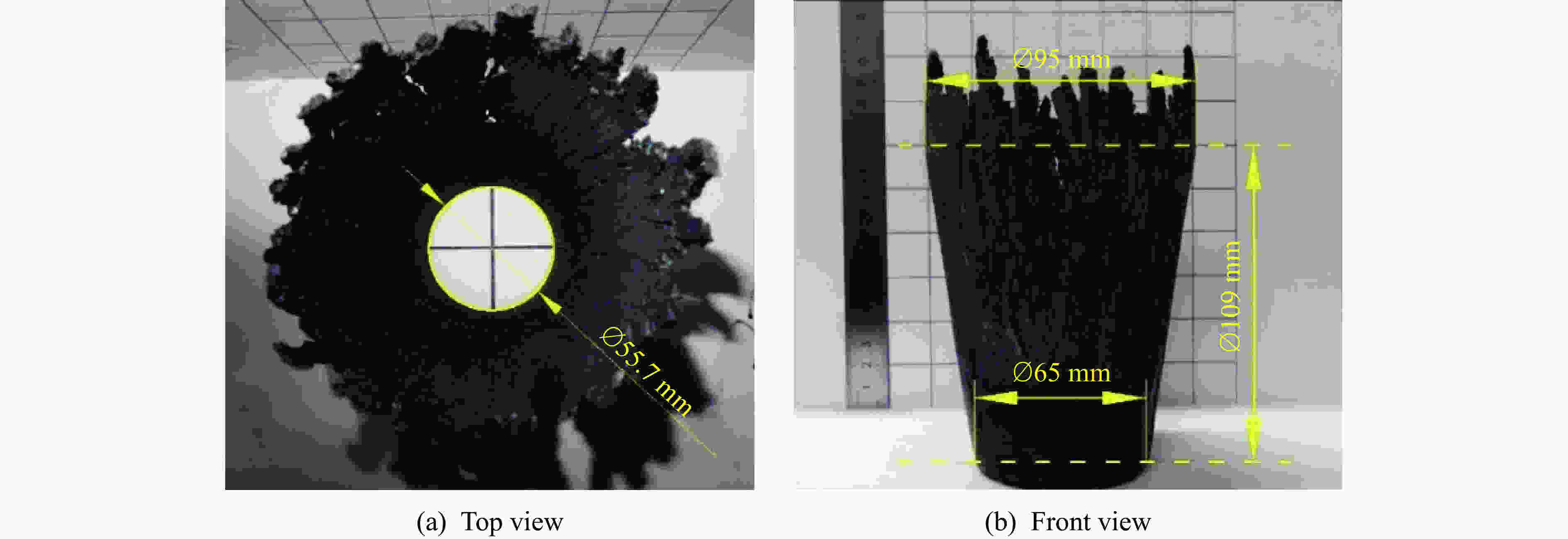

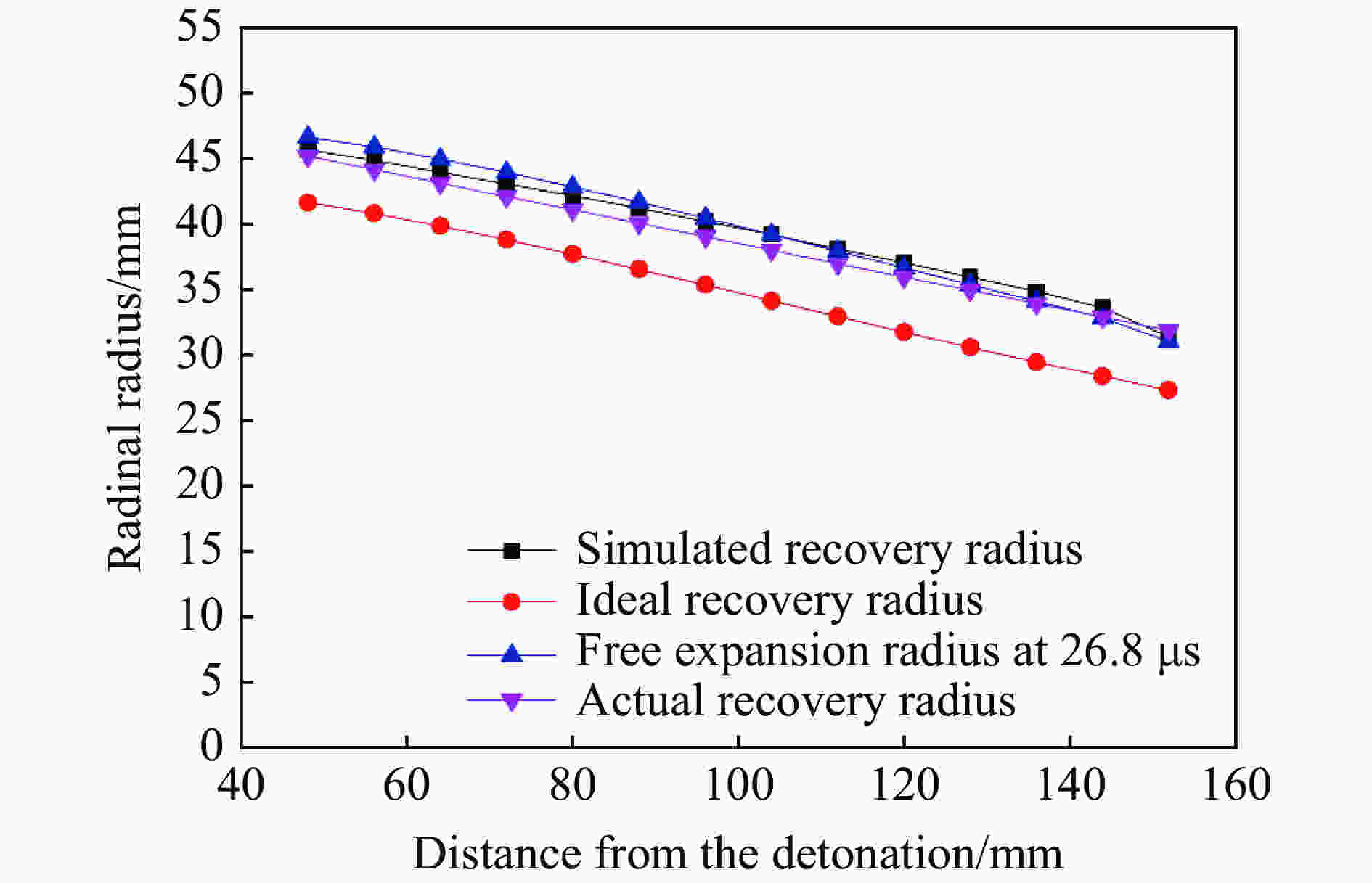

陈志闯, 李伟兵, 朱建军, 等. 40CrMnSiB钢圆柱壳体膨胀断裂中间状态回收试验研究 [J]. 兵工学报, 2018, 39(11): 2137–2144. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2018.11.007.CHEN Z C, LI W B, ZHU J J, et al. Recovery experiment study of cylindrical 40CrMnSiB steel shell in intermediate phase of expanding fracture processes [J]. Acta Armamentarii, 2018, 39(11): 2137–2144. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2018.11.007.

|

| [15] |

TAYLOR G I. Analysis of the explosion of a long cylindrical bomb detonated at one end [M] // BATCHELOR G K. The Scientific Papers of Sir Geoffrey Ingram Taylor: Ⅲ. Cambridge: Cambridge University Press, 1963: 277−286.

|

| [16] |

任国武,郭昭亮,汤铁钢, 等. 高应变率加载下金属柱壳断裂的实验研究 [J]. 兵工学报, 2016, 37(1): 77–82. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2016.01.012.REN G W, GUO S L, TANG T G, et al. Experimental research on fracture of metal case under loading at high strain rate [J]. Acta Armamentarii, 2016, 37(1): 77–82. DOI: 10.3969/j.issn.1000-1093.2016.01.012.

|

| [17] |

陈志闯. 基于冻结回收的金属壳体膨胀断裂机制研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2019: 27−28.

|

| [18] |

顾文彬, 胡亚峰, 徐浩铭, 等. 复合结构防爆罐抗爆特性的数值模拟 [J]. 含能材料, 2014, 22(3): 325–331. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2014.03.010.GU W B, HU Y F, XU H M, et al. Numerical simulation of blast resistant characteristics for the composite structure anti-explosion container [J]. Chinese Journal of Energetic Materials, 2014, 22(3): 325–331. DOI: 10.3969/j.issn.1006-9941.2014.03.010.

|

| [19] |

汤铁钢, 李庆忠, 孙学林, 等. 45钢柱壳膨胀断裂的应变率效应 [J]. 爆炸与冲击, 2006, 26(2): 129–133. DOI: 10.11883/1001-1455(2006)02-0129-05.TANG T G, LI Q Z, SUN X L, et al. Strain-rate effects of expanding fracture of 45 steel cylinder shells driven by detonation [J]. Explosion and Shock Waves, 2006, 26(2): 129–133. DOI: 10.11883/1001-1455(2006)02-0129-05.

|

下载:

下载: