Experiment on crater characteristics of aluminium targets impacted by magnesium projectiles at velocities of about 10 km/s

-

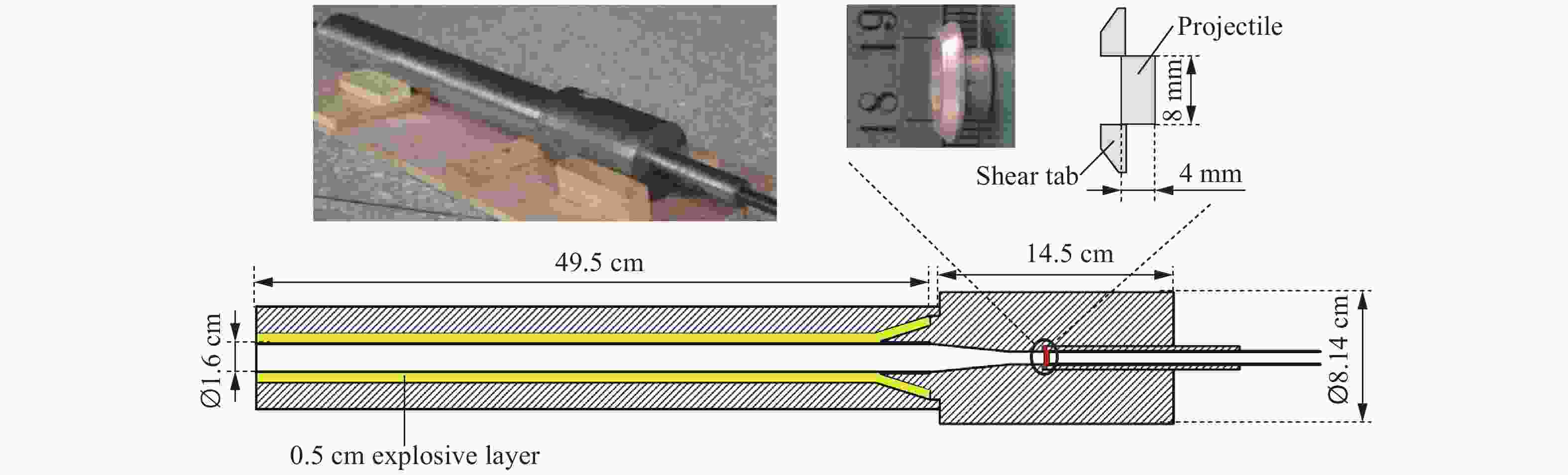

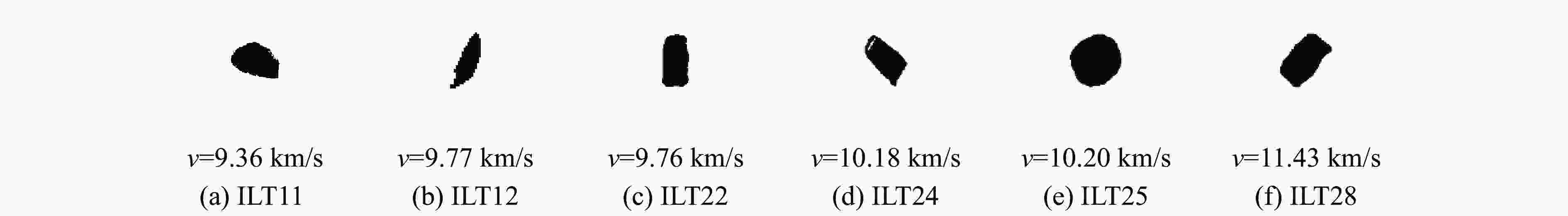

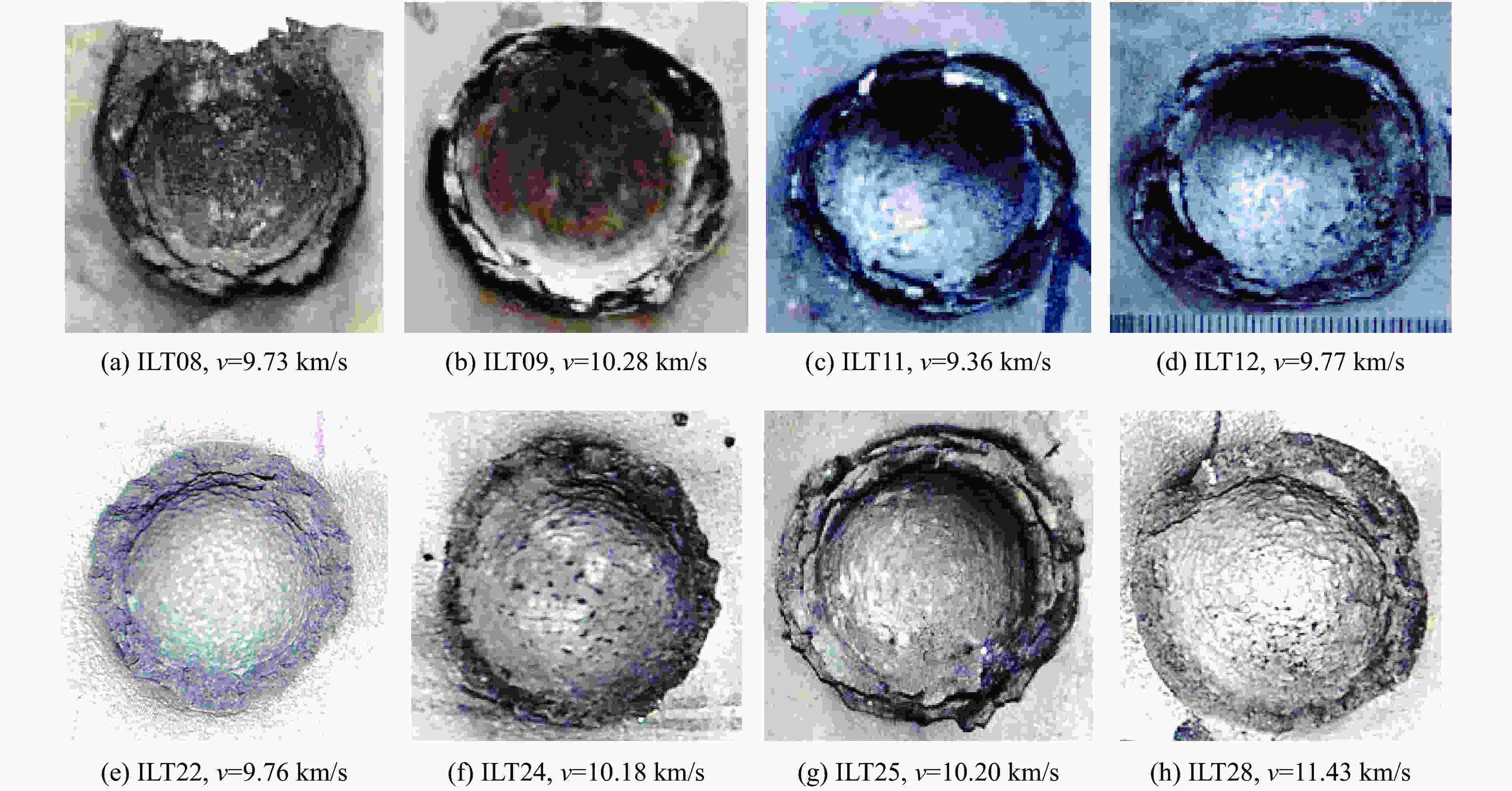

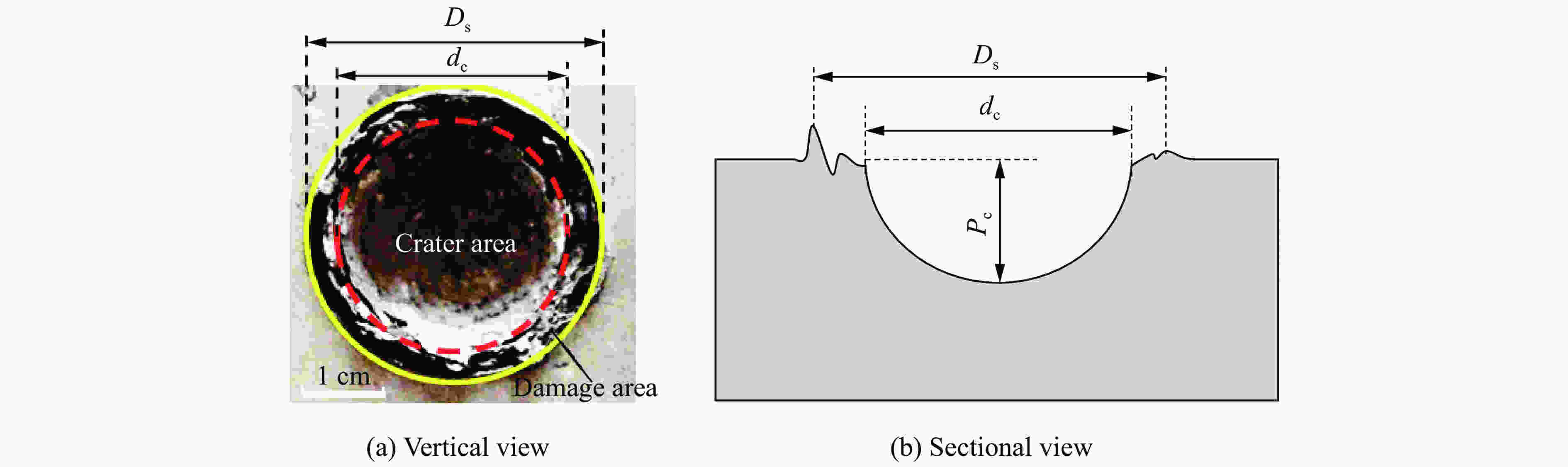

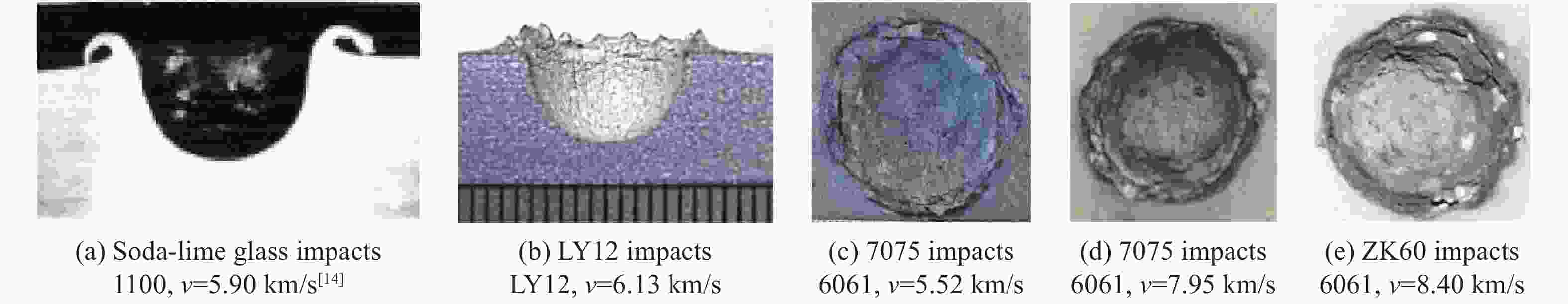

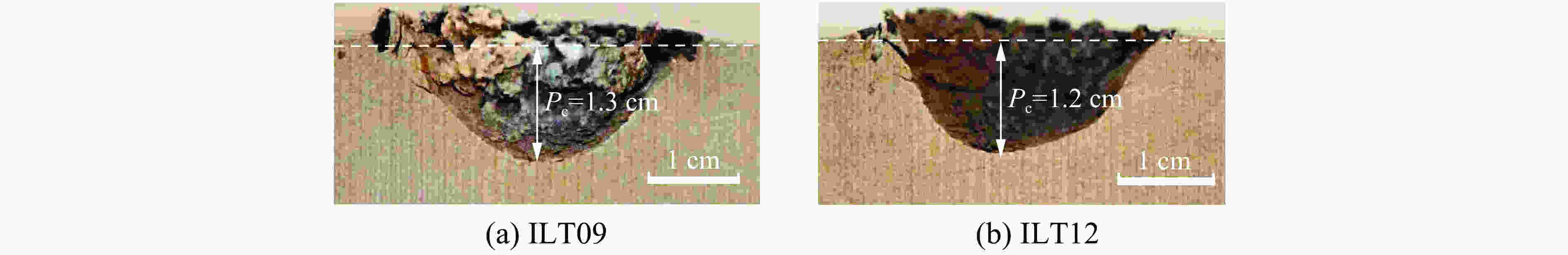

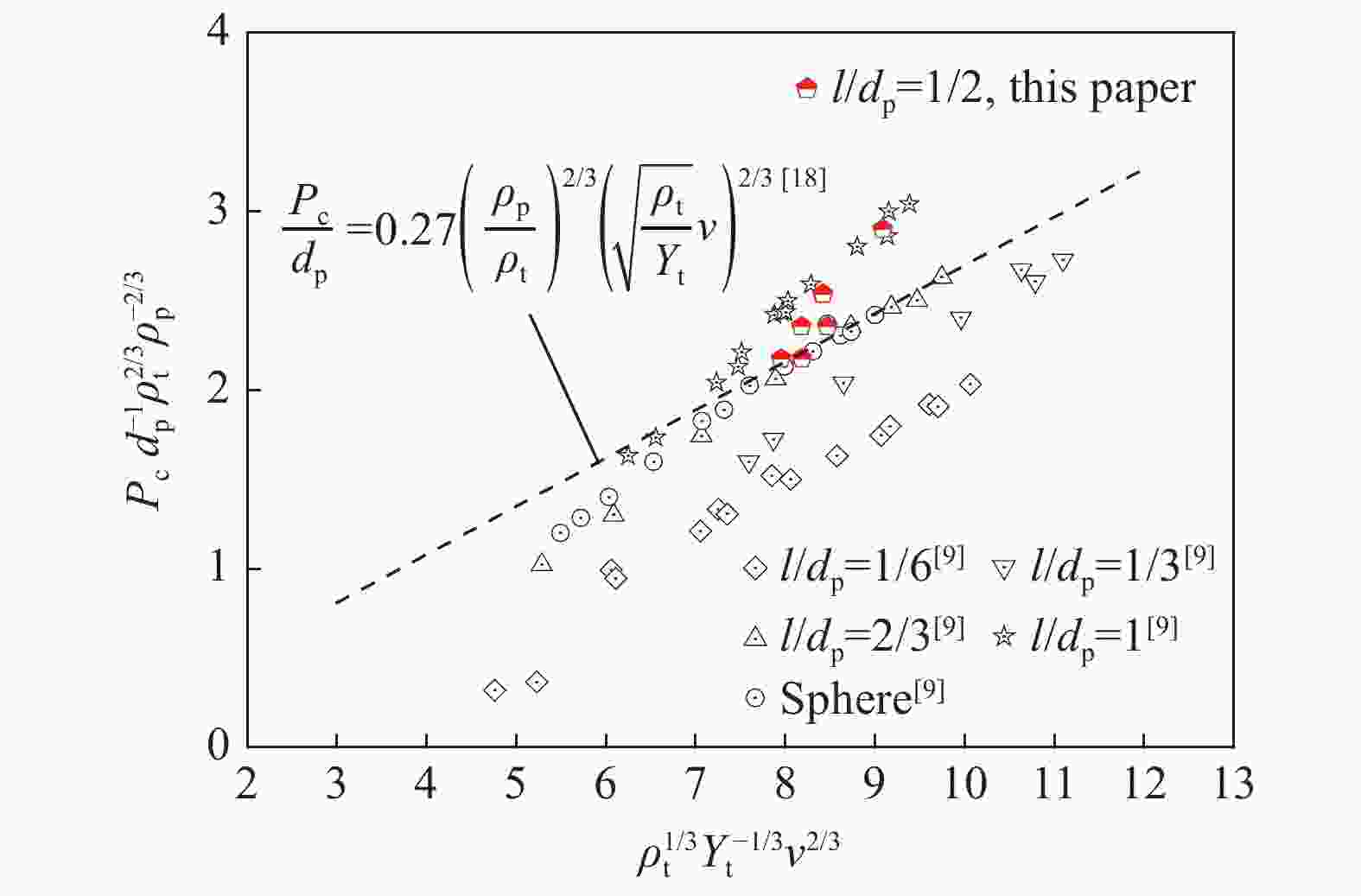

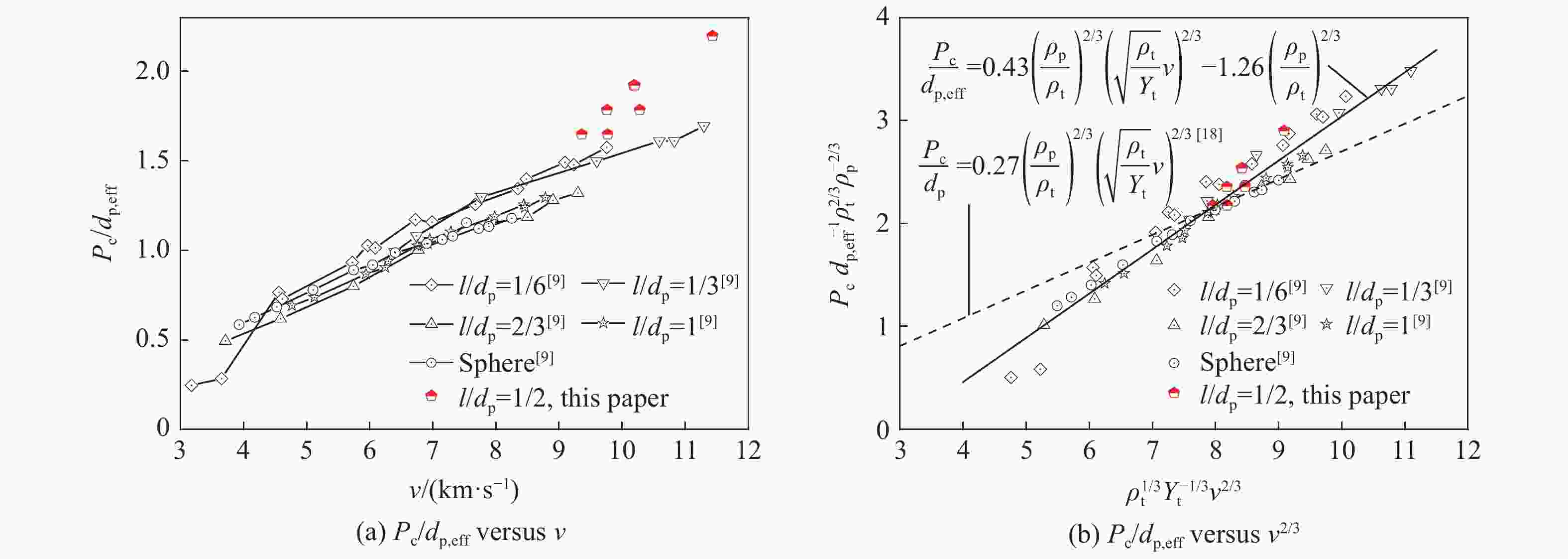

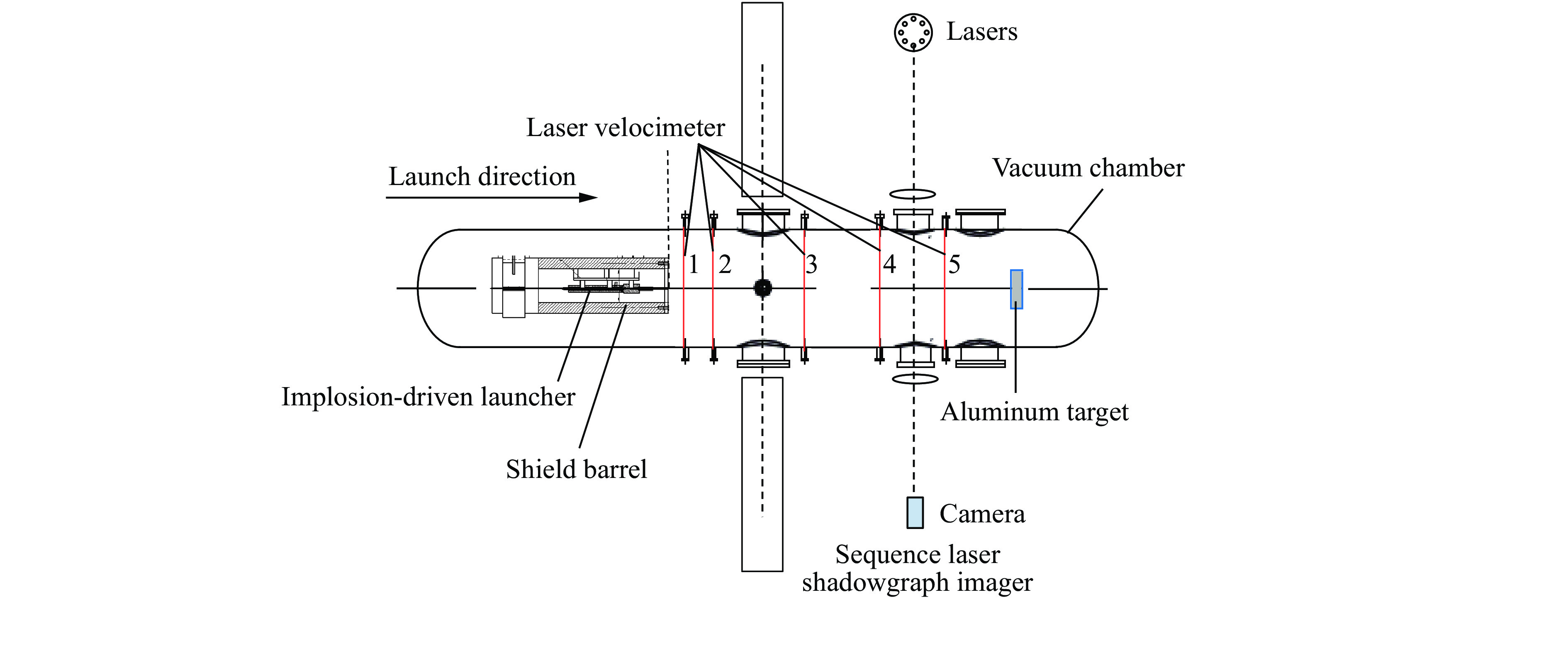

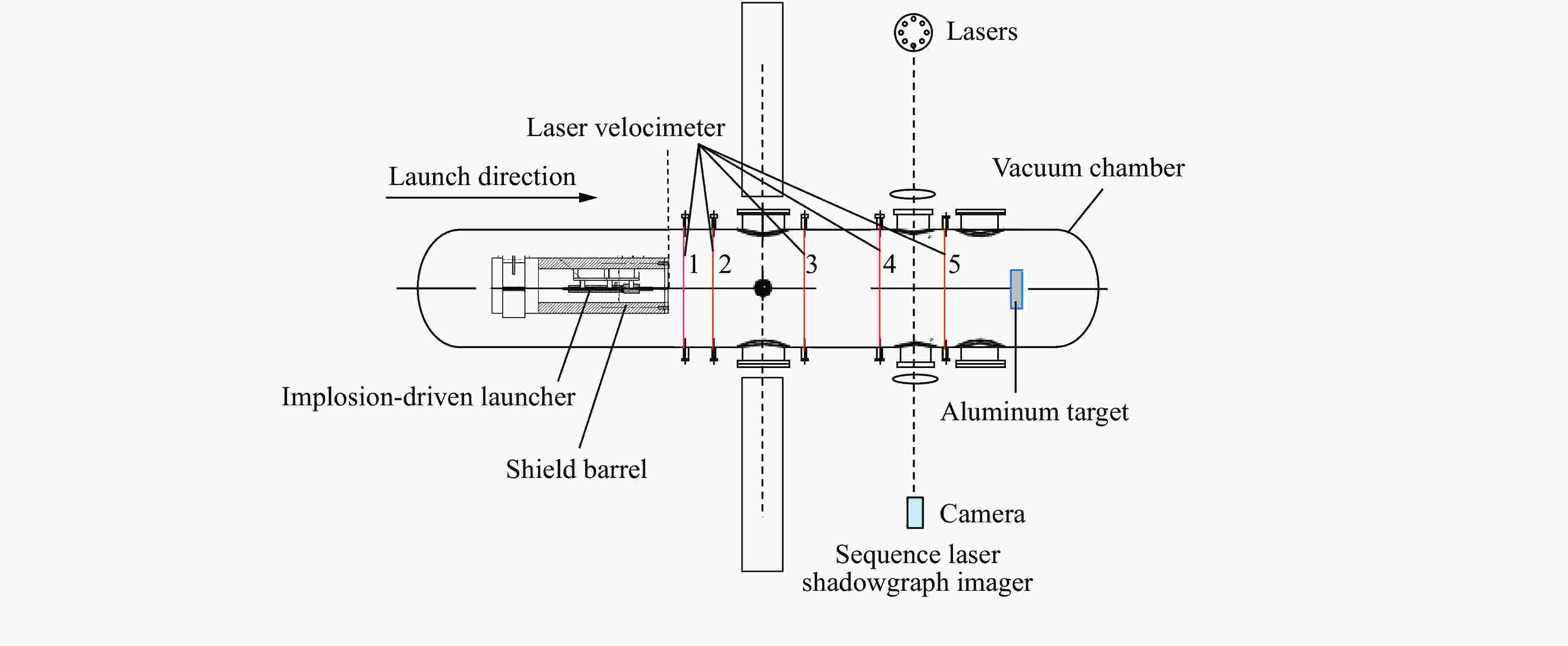

摘要: 为获得10 km/s超高速撞击成坑特性,采用内爆发射器开展了长径比l/dp为1/2、直径dp为0.8 cm的镁合金弹丸撞击厚5 cm铝靶的超高速撞击实验,获得了铝靶的撞击成坑尺寸和形貌特性,结合文献数据,分析了成坑形貌与8 km/s以下速度撞击坑的差异和弹丸长径比、速度、动能对成坑尺寸的影响。结果表明:典型的撞击坑不仅包含中心成坑区,还包含了破坏区,成坑区近似半球形弹坑,破坏区为自由表面剥落形成的浅坑;坑深Pc/dp为1.5~2.0,坑径dc/dp为3~3.5,坑形系数Pc/dc为0.50,成坑效率E/Vc均值为3.74 kJ/cm3;对于l/dp≤1的弹丸,采用等效直径对坑深进行归一化,归一化后坑深与长径比无关,与速度的2/3次幂成线性关系。Abstract: Crater characteristics formed by the impact of the 5 cm thick Al 6061 targets with magnesium projectiles with length-diameter ratio l/dp=1/2 and diameter dp=0.8 cm at velocity of 10 km/s were investigated. The implosion-driven launcher designed by McGill University was manufactured by China Aerodynamics Research and Development Center. Eight experiments were carried out and the obtained maximal projectile velocities were in the range of 9.36−11.43 km/s. The profiles and flight attitude of projectile were snapped by use of the sequence laser shadowgraph imaging instrument. The results show that the projectiles deform obviously during the launching period in some experiments, but more than half projectiles could hold the initial shape well. Craters on targets were recovered and analyzed. A shallow damage area appeared around the semi-spherical crater. Such crater feature was compared with those craters impacted at velocity lower than 8 km/s in literatures and from other experiments with different projectile materials and aluminum types of targets. Typical dimensions of craters were measured. The crater depths Pc/dp was 1.5−2.0, crater diameters dc/dp was 3.0−3.5, crater-shape coefficient Pc/dc was about 0.50 and cratering efficiency E/Vc was about 3.74 kJ/cm3. Finally, the influences of l/dp, impact velocity and energy of projectiles on crater dimensions were analyzed along with the experimental data from literatures. An effective diameter of cylindrical projectile was proposed to reduce the effect of l/dp on the crater depth. And a crater depth formula of aluminum targets impacted by projectiles with different materials and velocities were fitted. Results show that the typical impact crater should not only be the central semi-sphere crater, but also contain shallow damage area formed by surface spallation. The type of target material influences the carter feature significantly. However, the projectile material and flight attitude have little influence on the crater feature. As for projectiles with l/dp≤1, the crater depth normalized by effective diameter would not vary with l/dp, but correlate with the impact velocity in form of 2/3 power law.

-

表 1 激光测速系统测得的弹丸速度

Table 1. Projectile velocities by laser velocimeters

^ 实验 v1-2/(km∙s−1) v2-3/(km∙s−1) v3-4/(km∙s−1) v4-5/(km∙s−1) v/(km∙s−1) 误差/% ILT08 9.56 9.73 9.60 9.73 1.7 ILT09 10.28 10.27 10.28 10.28 0.1 ILT11 9.36 9.26 9.36 1.1 ILT12 9.77 9.74 9.75 9.77 9.77 0.3 ILT22 9.76 9.68 9.67 9.76 0.9 ILT24 10.18 10.14 10.13 10.18 0.5 ILT25 10.20 10.14 10.14 10.20 0.6 ILT28 11.43 11.39 11.38 11.43 0.4 表 2 成坑尺寸测量结果

Table 2. Results of crater sizes

实验 Ds/cm dc/cm Pc/cm Pc/dc ILT08 3.5 2.5 1.4 0.56 ILT09 3.7 2.6 1.3 0.50 ILT11 3.4 2.5 1.2 0.48 ILT12 3.6 2.4 1.2 0.50 ILT22 3.3 2.5 1.3 0.52 ILT24 3.5 2.6 1.4 0.54 ILT25 3.7 2.8 1.4 0.50 ILT28 3.7 2.8 1.6 0.57 -

[1] 杨益, 李晓军, 朱大明, 等. 超高速碰撞材料毁伤效应研究进展 [J]. 兵器材料科学与工程, 2014, 37(5): 133–140. DOI: 10.14024/j.cnki.1004-244x.2014.05.088.YANG Y, LI X J, ZHU D M, et al. Research development of materials damage effect under hypervelocity impact [J]. Ordnance Material Science and Engineering, 2014, 37(5): 133–140. DOI: 10.14024/j.cnki.1004-244x.2014.05.088. [2] 汪庆桃, 张庆明, 翟喆, 等. 钨球高速侵彻中厚钢板成坑特性 [J]. 振动与冲击, 2013, 32(23): 121–125. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3835.2013.23.022.WANG Q T, ZHANG Q M, ZHAI Z, et al. Character of carter for tungsten spheres with a high-velocity penetrating into a medium-thick steel plate [J]. Journal of Vibration and Shock, 2013, 32(23): 121–125. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3835.2013.23.022. [3] 张伟, 马文来, 马志涛, 等. 弹丸超高速撞击铝靶成坑数值模拟 [J]. 高压物理学报, 2006, 20(1): 1–5. DOI: 10.11858/gywlxb.2006.01.001.ZHANG W, MA W L, MA Z T, et al. Numerical simulation of craters produced by projectile hypervelocity impact on aluminum targets [J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2006, 20(1): 1–5. DOI: 10.11858/gywlxb.2006.01.001. [4] THORNHILL T F, CHHABILDAS L C, REINHART W D, et al. Particle launch to 19 km/s for micro-meteoroid simulation using enhanced three-stage light gas gun hypervelocity launcher techniques [J]. International Journal of Impact Engineering, 2006, 33(1−12): 799–811. DOI: 10.1016/j.ijimpeng.2006.09.015. [5] 沈强, 张联盟, 王传彬, 等. 梯度飞片材料的波阻抗分布设计与优化 [J]. 物理学报, 2003, 52(7): 1663–1667. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-3290.2003.07.020.SHEN Q, ZHANG L M, WANG C B, et al. Design and optimization of wave impedance distribution for flyer materials [J]. Acta Physica Sinica, 2003, 52(7): 1663–1667. DOI: 10.3321/j.issn: 1000-3290.2003.07.020. [6] 王青松, 王翔, 郝龙, 等. 三级炮超高速发射技术研究进展 [J]. 高压物理学报, 2014, 28(3): 339–345. DOI: 10.11858/gywlxb.2014.03.012.WANG Q S, WANG X, HAO L, et al. Progress on hypervelocity launcher techniques using a three-stage gun [J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2014, 28(3): 339–345. DOI: 10.11858/gywlxb.2014.03.012. [7] 张旭平, 谭福利, 王桂吉, 等. 基于CQ4的磁驱动10 km/s以上超高速飞片发射 [C] // 第八届全国空间碎片学术交流会. 北京, 2015: 385−390. [8] 曹燕, 牛锦超, 牟永强, 等. CAST激光驱动微小飞片及其超高速撞击效应研究进展 [J]. 航天器环境工程, 2015, 32(2): 162–175. DOI: 10.3969/j.issn.1673-1379.2015.02.005.CAO Y, NIU J C, MU Y Q, et al. Recent progresses of laser-driven flyer technique and micro-space debris hypervelocity impact tests in China Academy of Space Technology [J]. Spacecraft Environment Engineering, 2015, 32(2): 162–175. DOI: 10.3969/j.issn.1673-1379.2015.02.005. [9] DENARDO B P. Projectile shape effects on hypervelocity impact craters in aluminum: TND-4953 [R]. USA: NASA, 1968. [10] HUNEAULT J. Development of an implosion-driven hypervelocity launcher for orbital debris impact simulation [D]. Montreal: McGill University, 2013. [11] 王马法, HIGGINS A J, 焦德志, 等. 内爆驱动式超高速发射技术的初步研究 [J]. 高压物理学报, 2020, 34(3): 033301. DOI: 10.11858/gywlxb.20190870.WANG M F, HIGGINS A J, JIAO D Z, et al. Preliminary simulation and experimental study on implosion-driven hypervelocity launching technology [J]. Chinese Journal of High Pressure Physics, 2020, 34(3): 033301. DOI: 10.11858/gywlxb.20190870. [12] 谢爱民, 黄洁, 宋强, 等. 多序列激光阴影成像技术研究及应用 [J]. 实验流体力学, 2014, 28(4): 84–88. DOI: 10.11729/syltlxpz04.XIE A M, HUANG J, SONG Q, et al. Research and application of multi sequences laser shadowgraph technique [J]. Journal of Experiments in Fluid Mechanics, 2014, 28(4): 84–88. DOI: 10.11729/syltlxpz04. [13] 宋强, 黄洁, 文雪忠, 等. 10 ns级序列激光阴影成像仪在超高速瞬态测量中的应用 [C] // 中国力学大会-2017暨庆祝中国力学学会成立60周年大会论文集. 北京: 中国力学学会, 2017: 718−723. [14] CHRISTIANSEN E L, ARNOLD J, DAVIS A, et al. Handbook for designing MMOD protection: NASA/TM-2009-214785 [R]. USA: NASA Johnson Space Center, 2009. [15] CHRISTIANSEN E L, CYKOWSKI E, ORTEGA J. Highy oblique impacts into thick and thin targets [J]. International Journal of Impact Engineering, 1993, 14(1–4): 157–168. DOI: 10.1016/0734-743X(93)90017-2. [16] HARRISON W, LOUPIAS C, OUTREBON P, et al. Experimental data and hydrocode calculations for hypervelocity impacts of stainless steel into aluminiumin in the 2–8 km/s range [J]. International Journal of Impact Engineering, 1995, 17(1–3): 363–374. DOI: 10.1016/0734-743X(95)99862-L. [17] HAYHURST C J, RANSON H J, GARDNER D J, et al. Modelling of microparticle hypervelocity oblique impacts on thick targets [J]. International Journal of Impact Engineering, 1995, 17(1–3): 375–386. DOI: 10.1016/0734-743X(95)99863-M. [18] 张庆明, 黄风雷. 超高速碰撞动力学引论[M]. 北京: 科学出版社, 2000: 87−103. -

下载:

下载: